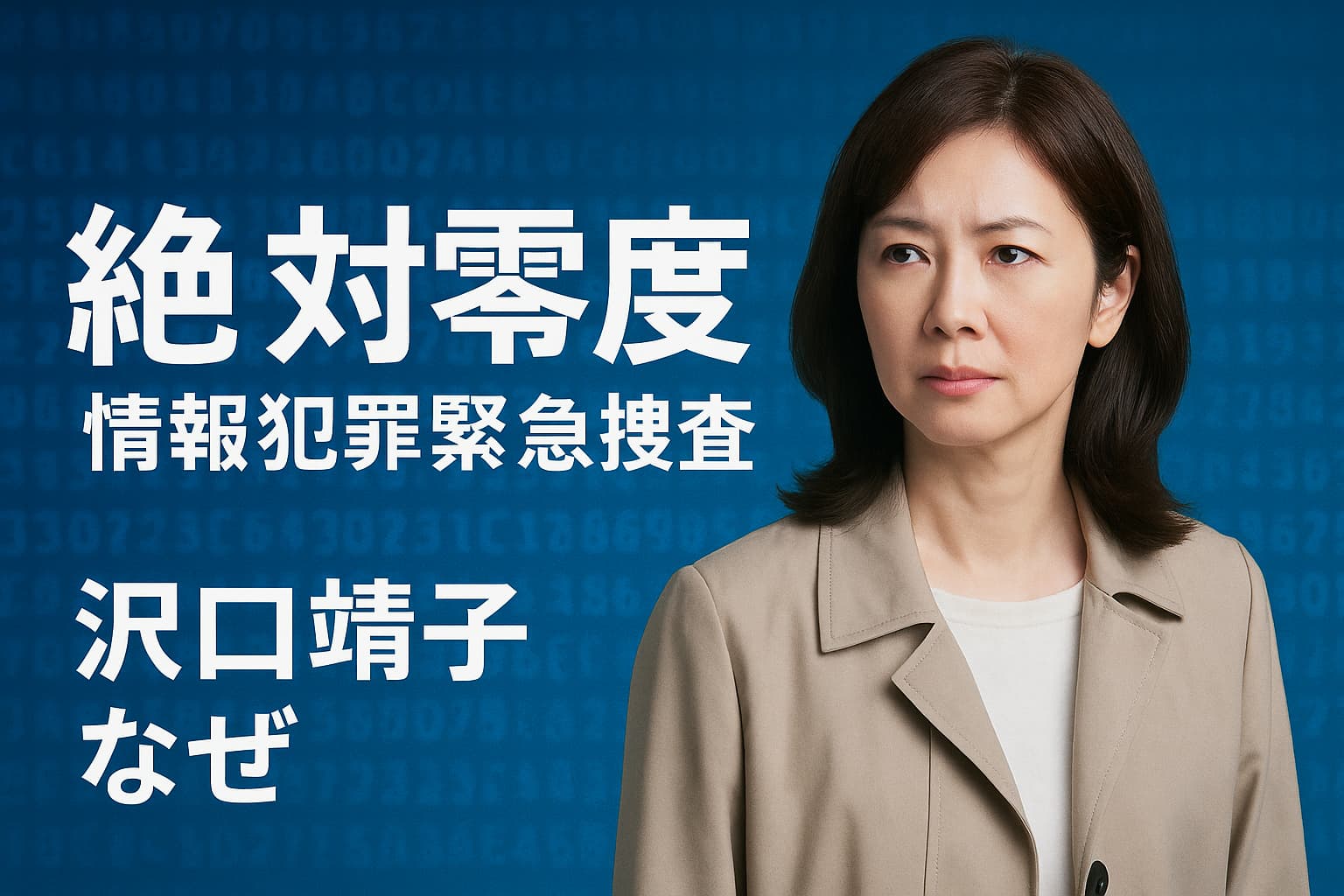

「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」が帰ってくる。だが、主演が沢口靖子と聞いた瞬間、SNSには「なぜ?」の声が溢れた。

25年もの間、“京都の白衣”として生きてきた沢口靖子が、なぜ今さら東京の警察組織で捜査に挑むのか。これはただの役者交代ではない。ドラマという装置が、視聴者とともに“信頼のかたち”を問い直す試みだ。

この記事では、「絶対零度」と「科捜研の女」という2つの象徴を軸に、沢口靖子のキャスティングが放つ意味と、フジテレビの再生戦略を解体する。

- 沢口靖子が『絶対零度』主演に抜擢された理由とフジテレビの狙い

- 新主人公・二宮奈美が象徴する“アナログ刑事”の人間力

- シリーズを通じて変化してきた「正義の温度」とその意味

沢口靖子が『絶対零度』主演に選ばれた“本当の理由”

沢口靖子がなぜ今、フジテレビの月9で主演を務めるのか――。

それは単なるキャリアの延長ではなく、時代と女優、そしてテレビ局の“再生の交差点”だった。

本章では、このキャスティングに隠されたフジテレビの戦略と、沢口靖子という女優の覚悟を読み解いていく。

① フジテレビの「信頼の再構築」戦略としてのキャスティング

フジテレビが沢口靖子を月9の主演に据えた――このニュースを見たとき、俺は思わず息をのんだ。

単なるキャスティングではない。これは、テレビ局というブランドが、信頼を取り戻すための「再構築宣言」だと感じたからだ。

長年、フジテレビのドラマ枠は迷走してきた。視聴率の低迷、SNSでのネガティブな声、若年層からの乖離。それでも「月9」という言葉には、かつての栄光が染みついている。

そんな“古傷”を抱えたフジが、沢口靖子という象徴的存在に再びスポットを当てた。その意味を読み解くには、彼女のキャリアを語らずにはいられない。

沢口靖子は、テレビ朝日『科捜研の女』という“ロングライフブランド”の顔だ。25年間にわたって、彼女は科学の冷たさと人間の温もりを両立させてきた。

だが、そのイメージがあまりにも定着したことで、女優としての“温度”が固定化されてしまった。「理性で事件を解く女性」──その役柄が、彼女の芸能人生すら縛り始めていた。

だからこそフジは、彼女に“揺らぎ”を与える舞台を用意したのだ。デジタルと人間が交錯する『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』という新章に、沢口靖子を置くことで、彼女の静かな理性を“再起動”させようとした。

フジにとってもこれは挑戦であり、沢口靖子にとっても“脱・マリコ”の実験。つまり、このキャスティングは、テレビ局と女優、双方の再生物語なのだ。

「沢口靖子がフジに帰ってくるのは35年ぶり」「月9初主演」──この数字の重みが、すでに物語を語っている。

そしてもう一つ、見逃せない視点がある。それは「清潔さ」だ。SNS上では「沢口靖子=クリーンな人」という評価が多い。スキャンダルがなく、芯のある生き方をしているという信頼が、彼女の最大の武器だ。

フジがこの“清廉なイメージ”を借りたのは、テレビの信頼を再び取り戻すため。視聴者が安心して「月9」を見られるようにするための“誠意の演出”でもある。

だから、沢口靖子のキャスティングは戦略的だが、同時に祈りでもある。フジが「再び信じられるドラマを作る」という願いの象徴なのだ。

② “科捜研マリコ”からの脱皮──沢口靖子が挑む再定義の演技

沢口靖子が演じる新主人公・二宮奈美は、情報犯罪特命対策室(DICT)に所属する刑事。だが、彼女の過去は所轄勤務、生活安全課出身。つまり、エリートではない。

この設定が絶妙だ。マリコのような「理系の精密さ」とは真逆の、“人間の泥臭さ”を基点にしたキャラクターだ。

脚本が仕掛けたのは、沢口靖子という女優の二重構造の解体だろう。冷静な分析者から、地域密着型の刑事へ――。この「ズレ」こそが視聴者の違和感であり、同時に成長の兆しでもある。

沢口靖子の演技には、常に“正解を知っている人”の安心感があった。しかし『絶対零度』では、彼女自身も迷い、傷つく。情報という名の闇に触れながら、“見えない敵”と戦う人間のリアルを描く。

「情報犯罪」とは、顔のない悪意。AIやデジタルの裏に潜む孤独と欲望。そこに人情刑事・二宮奈美を置くことで、物語は“冷たさと温かさ”の狭間を行き来する。

沢口靖子にとって、これは「人を救う理性」から「人に寄り添う感情」への進化だ。演技としての再定義。女優としての再起動。沢口靖子は今、自分の象徴を裏切ることで再び信頼を得ようとしている。

この挑戦に、俺は拍手を送りたい。彼女は、“正しさの女”として生きた25年を終え、今ようやく“揺らぎの女”としてスクリーンに立つのだから。

「マリコを超えられるのか?」という声は的外れだ。超える必要はない。マリコの背後から、新しい光を当てること。それが今回のキャスティングの目的であり、沢口靖子という女優の新しい役割なのだ。

③ 月9×沢口靖子=世代を超えたブランド再生の実験

沢口靖子が月9ドラマに主演する──この事実だけで、時代が一巡したような感覚を覚える。

かつて月9は、恋愛の温度を測る“社会の体温計”だった。トレンディドラマの黄金期、視聴者はそこに夢と現実の狭間を見ていた。しかし令和の今、その輝きはとうに失われている。SNSと配信が主戦場になった現在、地上波の月9に求められるのは「熱」ではなく「信頼」だ。

フジテレビが沢口靖子を選んだのは、“信頼のブランド化”という再生の実験だと俺は見ている。

彼女のキャリアには、視聴者の「継続的な愛着」という稀有な価値がある。『科捜研の女』が四半世紀続いたのは、脚本の巧さだけじゃない。沢口靖子という俳優が、時間の中で一貫して「変わらない誠実さ」を保ち続けたからだ。

その“変わらなさ”を、今度はフジが借りる。時代の不確かさを中和する、静かなブランド力。沢口靖子という存在は、情報過多の現代において、視聴者が心を預けられる“最後のアナログ女優”なのかもしれない。

一方で、彼女が挑む『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』は、正反対のテーマを持つ。AI、監視、SNS、闇バイト――デジタルが絡みつく現代の闇。その冷たい世界に、沢口靖子という“温度”を投入する。これは対比ではなく、融合の試みだ。

つまりこのドラマは、「昭和的信頼」と「令和的不信」を同じフレームに入れた、時代横断的な実験なのだ。

沢口靖子は、その装置の“媒介者”として選ばれた。彼女が立つことで、上戸彩が象徴した「正義の純粋さ」や、沢村一樹が体現した「正義の狂気」を超えた、“正義の温度”が物語に宿る。

二宮奈美というキャラクターは、完璧でも天才でもない。ただ、人と向き合い、話を聞く。その姿勢が、冷え切ったデジタル社会に微かな火をともす。フジが描きたかったのは、その“炎の小ささ”だと思う。

ドラマというのは、結局「時代の記録装置」だ。視聴者の無意識を、登場人物の選択の中に投影する。沢口靖子という女優が、35年ぶりにフジの月9に立つ。それは偶然ではない。

フジは今、“時代に信じてもらえる物語”を取り戻すための最後の実験をしている。そしてその鍵を握るのが、沢口靖子という“時代の記憶”なのだ。

俺は思う。彼女が演じる二宮奈美は、フジテレビ自身のメタファーだ。情報の波に押し流され、信頼を失ったテレビが、再び“人に寄り添う”場所へ戻るための象徴。沢口靖子はその象徴を背負う覚悟を選んだ。

月9×沢口靖子──それは、懐かしさの再現ではなく、「過去を現在に通電させる再構築の儀式」だ。冷たく見えるタイトル『絶対零度』の中で、最も温かい再生の物語が始まろうとしている。

沢口靖子が演じる“二宮奈美”というキャラクターの核心

情報社会の只中で、沢口靖子が演じる新主人公・二宮奈美はどんな存在なのか。

AIとデータが捜査を支配する時代に、彼女だけが“人の声”を信じる刑事として立つ。

本章では、そのキャラクターの輪郭と、沢口靖子が宿した新しい温度を掘り下げていく。

① 地域に生きる刑事──アナログの象徴としての存在

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』で沢口靖子が演じる二宮奈美という刑事は、実に“静かな革命児”だ。

彼女はエリートではない。長年、所轄で地道に働き続けた地域密着型の警官だ。つまり、データではなく“顔”を覚えるタイプ。人の声、表情、息づかい──そういった“情報にならない情報”を読み取る刑事である。

だからこそ、DICT(情報犯罪特命対策室)に配属されたとき、チーム内には「なぜ彼女が?」という戸惑いが生まれる。AIとデジタル解析が支配する職場に、アナログの象徴のような彼女がいる。そのミスマッチが物語の最初の違和感として描かれている。

けれど、沢口靖子という女優が持つ“誠実さ”が、この違和感をドラマの核へと変えていく。人を観察し、信じ、話を聞く。その姿はまるで、冷たく無機質な社会に残された最後の温もりのようだ。

彼女が登場するだけで、画面の温度が上がる。これは演技技術ではなく、“存在の力”だ。沢口靖子が演じる二宮奈美は、「データ社会に抗う最後の人間」なのだ。

フジテレビがこの役を沢口に託したのは、単なるキャスティングではない。AIが人を数値化しようとする時代に、あえて「人の顔を覚える刑事」を主役にした。そこにこそ、“人間の復権”というメッセージが宿っている。

② 情報犯罪という“顔のない敵”への人間的アプローチ

今回の『絶対零度』の敵は、かつてのような凶悪犯ではない。SNSの裏で動く匿名のネットワーク、闇バイト、特殊詐欺──つまり、顔のない悪意だ。

顔が見えない敵に対して、二宮奈美は「話す」ことで立ち向かう。“デジタルな犯罪にアナログな愛で挑む”。この対比が、物語全体に深い詩情を生み出している。

沢口靖子が得意とする「言葉を選ぶ沈黙」が、ここでは最大の武器になる。彼女は、被害者や容疑者の沈黙の裏にある“恐れ”や“孤独”を掘り出す。演技の中に流れる間(ま)は、かつての“マリコの分析的沈黙”とは違う。そこには、“人を許す間”がある。

DICTのメンバーがPC画面を睨み、数値や通信履歴を追う中、二宮だけは現場へ向かう。彼女が歩くのは、犯罪データの外側――つまり、人間の生活圏そのものだ。

この構造が面白い。AIが“見えない敵”を追う一方で、沢口靖子演じる二宮は、“見えなくなった人”を探す。人間社会の残響を拾い集める刑事なのだ。

そして、彼女の行動がチームの空気を変えていく。冷静なスペシャリストたちの中に、感情のうねりが生まれ始める。人の痛みを理解することが、情報犯罪の真相に近づく唯一の道。この逆説的なテーマが、沢口靖子の演技によって現実味を帯びてくる。

③ 「マリコの論理」から「奈美の共感」への転換

沢口靖子は、長年“理性の象徴”として存在してきた。白衣をまとい、証拠と論理で事件を解く女。だが『絶対零度』で彼女が演じる奈美は、その論理を脱ぎ捨てる。

奈美は推理よりも“寄り添い”で事件を解く。そこには科学的根拠も証拠もない。ただ「あなたの気持ちが分かる」と言える勇気がある。それこそが、沢口靖子が50代でようやく辿り着いた演技の答えだと俺は思う。

「論理のマリコ」から「共感の奈美」へ。これは、女優としての変化であると同時に、“時代の変化”でもある。今の社会では、正しさよりも優しさが人を救う。『絶対零度』は、その転換点を描いている。

だからこそ、視聴者の中には戸惑いもある。「沢口靖子が泥臭い刑事?」「違和感しかない」という声。でも、その違和感こそが、この作品の狙いだ。“変わらない人が変わる瞬間”を見たいという、視聴者の潜在欲求を刺激しているのだ。

沢口靖子が、論理を捨てて共感を選んだ瞬間。そこにこそ、俳優人生の核心がある。冷たい情報の海の中で、彼女がすくい上げようとするのは「証拠」ではなく「心」だ。これまで積み上げてきた理性の塔を、自らの手で壊している。それは敗北ではなく、進化だ。

俺は思う。『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』というタイトルの“零度”とは、もはや冷たさではない。人間が冷え切った時代に、それでも誰かを温めようとする温度の比喩なのだ。そしてその温度を宿すのが、沢口靖子という女優の呼吸なのだ。

「絶対零度」シリーズが描き続ける“日本の正義の変遷”

『絶対零度』は、単なる刑事ドラマではない。

それは時代ごとに変化する“日本人の正義観”を描いてきた、静かな社会ドキュメントだ。

ここでは、上戸彩から沢村一樹、そして沢口靖子へと受け継がれた正義の温度の変化を追っていく。

① 上戸彩が象徴した「正義の純粋さ」

『絶対零度』というタイトルに最初の息を吹き込んだのは、上戸彩だった。2010年、まだ「コールドケース」という言葉が一般に知られていなかった頃、彼女が演じた桜木泉は、“信じることをやめない刑事”だった。

時効直前の未解決事件に挑むその姿は、現実の警察よりもずっと“理想の警察官”を体現していた。上戸の透き通った声と瞳には、正義という言葉がまだ純粋に輝いていた時代の空気が宿っていた。

当時の『絶対零度』は、社会に対してまっすぐだった。正義は正しい側にある。悪を追う者が報われる。そんなシンプルな構図が、視聴者を安心させた。しかし、その“安心の正義”がやがて時代と共に崩れていく。

それは、SNSが声を増幅させ、正義の形が多様化していった時代の到来と重なる。上戸彩の正義は「信じることの力」であり、まだ希望を信じられる時代の象徴だった。

② 沢村一樹が体現した「正義の狂気」

シリーズが『未然犯罪潜入捜査』へと進化した2018年、主役は沢村一樹へとバトンタッチされた。彼が演じた井沢範人は、正義のために狂気を受け入れた男だ。

AIによる“未来の犯罪予測”という設定の中で、井沢は「未然に犯罪を防ぐ」という名目で、他人の人生を操作する。善意の暴走がテーマだった。

ここで描かれたのは、もはや“善と悪の境界”が崩壊した社会。正義のために手を汚す者たちの苦悩だった。沢村一樹の芝居には、理性と情熱の間に揺れる男の“危うさ”があった。

上戸彩の「信じる正義」から、沢村一樹の「壊す正義」へ。フジテレビはこの転換で、“正義とは痛みの別名である”というメッセージを打ち出した。井沢の瞳には、もう純粋な光はない。その代わり、「守りたかった誰かを失った者の祈り」が宿っていた。

この頃から、『絶対零度』はエンタメの枠を超えて、社会の鏡になった。暴力、監視、テクノロジー、国家。正義の温度がどんどん下がっていく中で、視聴者は“寒さに震える感情”を感じるようになった。

③ 沢口靖子が背負う「正義の温度」

そして2025年。沢口靖子が引き継ぐのは、冷たくなりすぎた正義をもう一度“人肌に戻す”役割だ。

上戸彩が希望を信じ、沢村一樹が狂気を受け入れたように、沢口靖子は“優しさの限界”を描く。つまり、正義を理屈ではなく共感で取り戻すという新しい形の挑戦だ。

彼女の二宮奈美は、正義のために誰かを裁くのではなく、誰かを“理解する”刑事だ。情報犯罪の裏に潜む痛みや孤独を拾い集め、敵にも人間の理由を見つけようとする。そこには、「敵を赦す」という危険な優しさがある。

それこそが、シリーズが到達した新しい“正義の温度”だ。冷たいテクノロジーの時代に、人の温もりをどう再定義するか。沢口靖子という女優は、長年の理性の演技を脱ぎ捨て、“共感を武器にする刑事”へと進化した。

彼女の佇まいは、正義が再び「人間の顔」を取り戻す象徴だ。上戸彩が夢見た正義を、沢村一樹が壊し、沢口靖子が“あたため直す”。この連続性こそが、『絶対零度』というシリーズの真のテーマなのかもしれない。

もう正義は白黒では測れない。だが、それでも人を信じたいという気持ちは消えない。沢口靖子がこのシリーズに参加した瞬間、『絶対零度』という物語は、再び“息をする”ようになったのだ。

冷たい零度の中で、かすかに見える吐息。それが、今シーズンが描こうとしている正義の形だ。

視聴者の“違和感”は、時代の痛覚だ

「沢口靖子が『絶対零度』? なんか違う」――SNSに広がったその違和感。

だがその感覚こそ、変化の時代における“痛み”であり、“覚醒”のサインなのかもしれない。

本章では、視聴者の戸惑いに隠された時代の感情構造を解き明かす。

① 「科捜研=沢口靖子」という固定観念の崩壊

沢口靖子が『絶対零度』の主演に決まった瞬間、SNSはざわめいた。

「科捜研の女のイメージが強すぎる」「違和感しかない」──そんな声がタイムラインに並んだ。

だが、その違和感こそが、このドラマの仕掛けだ。沢口靖子という“固定観念の象徴”を壊すことで、視聴者に新しい問いを突きつけている。

25年間、沢口靖子は「理性」「誠実」「清潔」という三拍子を体現してきた。

そのイメージは日本のテレビ文化に深く根を下ろし、ある種の安心感として機能してきた。

だが、裏を返せばそれは“変わらない人”という檻でもあった。

今回の『絶対零度』でフジテレビは、その檻を開けた。

白衣を脱ぎ、現場の泥にまみれる沢口靖子を見せることで、視聴者に“再定義の視点”を投げかけている。

それは単にキャスティングの奇抜さではなく、「信頼できる人間が変わるとき、私たちはどう反応するのか」という、社会的な問いでもある。

この構図は、まるで長年付き合ってきた友人が突然違う服を着て現れた時のようだ。驚き、戸惑い、でもどこか誇らしい。沢口靖子が変わることで、私たちは“時代が進んでいる”ことを無意識に感じ取っているのだ。

② なぜ“違う”と感じるのか──私たちの中の映像記憶の問題

人は俳優を記号で覚える。役名ではなく、“印象の温度”で記憶している。

だから沢口靖子と聞けば、京都、研究所、白衣──そうしたイメージが反射的に浮かぶ。

それが突然、東京のサイバー犯罪現場に現れたら脳が混乱するのも当然だ。

だが、それは彼女が悪いのではない。むしろ、長年、視聴者が安心して寄り添える場所を提供してきた証だ。

沢口靖子は、日本のテレビにおける「変わらないことの安心感」の象徴だった。

その象徴が動くとき、人々は不安を覚える。

だが、その不安こそが今の時代の“痛覚”だ。

変化に疲れ、正しさに迷い、情報の波に飲まれる現代人にとって、「変わらない存在」は聖域だった。

だから沢口靖子の変化は、視聴者自身の“聖域の揺らぎ”を意味する。

彼女が刑事として現場に立つ姿は、「安心の象徴が現実と戦う」というメタファーでもあるのだ。

映像文化は常に「記憶との戦い」だ。

視聴者が抱く過去のイメージを、作品がどう上書きするか。

『絶対零度』というタイトルには、その“上書きの痛み”が込められている。

零度とは、記憶をリセットする温度。

沢口靖子は、その冷たい再起動の先頭に立っている。

③ キャスティングが突きつける「変わる勇気」とは

視聴者が“違和感”を覚えるのは、実は沢口靖子ではなく自分自身に対してだ。

「変化を受け入れる覚悟があるのか?」──それを問われている。

沢口靖子は、25年間変わらなかった人だ。

だが、変わらないことを誇りにしてきた人が、自ら変わろうとしている。

その姿に、視聴者は鏡を見せられているのだ。

彼女が変わることを受け入れられないのは、自分が変わりたくないからではないだろうか。

フジテレビの挑戦は、ドラマの枠を超えている。

これは「沢口靖子の再定義」ではなく、“変化すること自体が信頼を裏切らない”というメッセージだ。

どんなに温かい記憶でも、そこに留まり続ければ化石になる。

沢口靖子はその構図を壊すために、零度の舞台に立った。

視聴者の違和感は、時代が動いている証拠だ。

変わる勇気を持つ者が、変わらない人の記憶を救う。

そしてその構図こそが、今の『絶対零度』が最も美しい点だと俺は思う。

“違和感”は不快ではない。

それは希望の前触れだ。

沢口靖子が画面の中で揺らぐたび、俺たちは気づく。

時代も、自分も、もう元には戻れないのだと。

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』が問う、情報社会の倫理

この作品が扱うのは、もはや“人”ではなく“情報”の罪だ。

AI、SNS、匿名の暴力――冷たい数字が支配する世界で、沢口靖子はあえて“人間の温度”を選ぶ。

ここでは、ドラマが映し出す現代社会の倫理的問いを掘り下げていく。

① “見えない敵”は、実は“見たくない自分”なのか

このドラマの敵は、もはや人間ではない。

AIが選別し、SNSが拡散し、匿名性の影に隠れた「情報犯罪」。

それは、誰かを傷つけようとする明確な悪意ではなく、“見えない無関心”の集合体だ。

特殊詐欺の受け子、闇バイトに手を出す若者、SNSで悪意をリツイートする無名のアカウント。

これらはすべて、「自分だけは安全だ」と思っている普通の人々の裏側に存在している。

つまり『絶対零度』の敵は、“私たち自身”なのだ。

沢口靖子が演じる二宮奈美は、そんな見えない敵に真正面から向き合う。

彼女は犯人を責めない。むしろ、「なぜ、あなたはそうなったの?」と問いかける。

この問いこそが、現代社会への鏡だ。

情報の海に生きる私たちは、いつの間にか「誰かの苦しみを見ないふり」を選んでいないだろうか?

奈美の言葉は優しい。しかし、その優しさは刃のように鋭い。

見えない敵と戦うとは、見たくない自分を見つめること。

その残酷な真実を、沢口靖子の静かな演技が突きつけてくる。

② 情報犯罪と人間の孤独を結ぶ、脚本の狙い

この新シリーズの特徴は、犯罪を「社会の症状」として描いていることだ。

DICT(情報犯罪特命対策室)が追う事件の多くは、SNS上で孤立した若者たちや、居場所を失った中年たちが引き起こす。

そこには、単なる悪意ではなく、“つながれない孤独”が横たわっている。

脚本は、情報社会の構造そのものを「現代の犯罪装置」として描く。

DM一つ、通知一つが、人を犯罪に導く。

だがその過程を追う奈美は、犯人をデータとしてではなく“人間”として扱う。

彼女は問いかける。

「あなたが欲しかったのは、お金? それとも誰かに気づいてもらうこと?」

この台詞の重みは、沢口靖子が持つ“静かな人間理解”によって生きている。

彼女の演技には、デジタルに埋もれた“心のノイズ”を拾う力がある。

それが、『科捜研の女』で培った「観察の眼差し」を超えて、“共感の視線”へと変化しているのだ。

そして脚本は、情報犯罪の裏に潜む「孤独の連鎖」をあぶり出す。

情報の海で誰かを攻撃する人も、また孤独だ。

攻撃と被害の境界が溶ける現代。

DICTの捜査は、社会全体が抱える孤独というウイルスを可視化する行為でもある。

③ AIの時代に、なぜ“人間観察力”が必要なのか

AIは犯人を見つけられるが、人の心までは読めない。

これはドラマの設定であり、現実でもある。

沢口靖子演じる奈美は、まさにその“AIが見落とす温度”を拾う刑事だ。

彼女の観察力は科学的ではなく、生活的だ。

「昨日と今日の声のトーンが違う」「あの人の笑顔が少し引きつっている」――

そんな微細な変化を感じ取る力が、事件を解く鍵になる。

これは、『科捜研』での理性的観察とは真逆の“情の観察”だ。

AIが進化する時代に、なぜ人間の観察力が必要なのか。

それは、人間が「曖昧さ」を理解できる唯一の存在だからだ。

数字では測れない感情、矛盾、ためらい。

それを読み取れるのは、人の目だけだ。

二宮奈美というキャラクターは、データ時代における“最後のフィールドワーカー”だ。

机の上の情報ではなく、現場の空気の中に真実を探す。

その姿勢は、まるでフジテレビ自身への自戒のようでもある。

情報番組やSNSの時代にこそ、「人間の取材力」がどれほど価値を持つかを、ドラマが語っているのだ。

AIが万能ではない今、必要なのは“人を観る力”。

沢口靖子の静かなまなざしが、その答えを提示している。

冷たいタイトル『絶対零度』の中で、彼女の目だけが確かに“生きている”のだ。

絶対零度×沢口靖子キャスティングの意味を総括する

ここまで見てきたように、沢口靖子の主演は偶然ではない。

それは、フジテレビ・沢口靖子・視聴者という三者の“信頼再構築”をかけた賭けだった。

この章では、そのキャスティングが示す再生の意味を総合的に読み解く。

① ドラマの再構築は、視聴者との信頼再構築

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』での沢口靖子の起用は、単なる女優の転換点ではない。

それは、「テレビというメディアが再び信頼を取り戻すための儀式」だ。

長く続くシリーズほど、視聴者は“型”を求める。

上戸彩の正義、沢村一樹の狂気、その型が心地よい安全地帯になる。

だが、沢口靖子という“異質な温度”をそこに入れた瞬間、ドラマは再構築を余儀なくされた。

それは破壊ではなく、再信頼のプロセスだ。

視聴者が抱く「変わってほしくない」という想いと、制作側の「変えなければならない」という覚悟。

このせめぎ合いの中で生まれる“摩擦”こそが、物語の再生エネルギーになる。

つまり、沢口靖子のキャスティングは「安心」を裏切るためではなく、「安心」を進化させるための挑戦なのだ。

この変化を通して、フジテレビはもう一度“人を信じるテレビ”を取り戻そうとしている。

② フジテレビが“感情”を取り戻すための賭け

ここ数年のフジテレビには、“数字よりも魂”が欠けていたと感じる。

安全なキャスティング、フォーマット化された演出、スポンサー受けを意識した脚本。

それらは正しいが、視聴者の心を震わせる“感情の熱”を失っていた。

沢口靖子という選択は、その構造にメスを入れる一手だ。

彼女は数字を動かすための存在ではない。

「視聴者がもう一度、感情を信じられる俳優」なのだ。

だから、彼女を主演に据えた時点で、フジはリスクを取っている。

だが、そのリスクこそが「感情を取り戻す唯一の方法」だ。

泣ける、熱い、カッコいい──そうした感情の言葉が、今のテレビには足りない。

沢口靖子の佇まいには、それを静かに呼び戻す力がある。

データや視聴率の外側で、彼女は“信じる気持ち”を演じる。

その姿を見た視聴者が感じるのは、懐かしさではなく、「まだテレビに心を預けられる」という再発見だ。

③ 「マリコ」ではなく「奈美」として生きる女の物語

最終的に、このドラマが描こうとしているのは“二宮奈美の成長”ではない。

それは沢口靖子という人間の“解放の記録”だ。

彼女は25年にわたって「マリコ」として生きてきた。

理性と誠実さを象徴するそのキャラクターは、沢口自身の人格と重なっていた。

だが、それは同時に彼女の可能性を閉じ込める檻でもあった。

今回、彼女はその檻を自ら壊す。

それが「奈美」という名前に込められた意味だ。“波のように揺れ、変化しながらも形を失わない女”。

奈美は感情を隠さない。怒るし、泣くし、迷う。

その揺らぎこそが、沢口靖子の新しい演技の形だ。

「完璧な正義」から「不完全な共感」へ。

彼女は今、正解を捨てて人間になることを選んだ。

そして、それこそが『絶対零度』の再生だ。

AIでもなく、データでもなく、人間が人間を信じるという根源的な温度。

その温度を取り戻すために、沢口靖子はスクリーンの中で“揺らぐ勇気”を見せている。

マリコを愛した世代へ。

奈美を通して、沢口靖子は静かにこう語りかけているのかもしれない。

「変わることは、信じ続けることと同じ」なのだと。

絶対零度~情報犯罪緊急捜査~と沢口靖子のキャスティングが示す時代の転換点【まとめ】

すべての章を通して見えてきたのは、“冷たさの中の熱”というテーマだ。

沢口靖子という女優は、変化する時代の中で“人を信じる力”を再び映像に取り戻した。

最後に、このキャスティングが日本のドラマ史に残すメッセージを整理して締めくくる。

① キャスティングとは“物語の声明”である

ドラマのキャスティングは、単なる出演者の選定ではない。

それは時代に対する「声明文」だ。

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』に沢口靖子を起用したという事実は、

フジテレビが「変化の時代にこそ、信頼できる人間の物語を届けたい」という意思を表明したことに他ならない。

冷え切った情報社会の中で、視聴者が求めているのは完璧な正義ではなく、

“揺らぎながらも誰かを想う”人間の姿だ。

沢口靖子という存在は、その理想と現実の中間に立つ。

AIが支配する物語に、あえて人間の不完全さを放り込む――

それが、このキャスティングの意味だ。

この構図を理解したとき、視聴者の「なぜ?」は静かに解けていく。

沢口靖子は、単にマリコの延長線上にいるのではない。

彼女は“日本の物語そのものを再定義する装置”になっているのだ。

② 視聴者の違和感が、変化の証拠である

人は、見慣れたものが変わると不安になる。

しかしその違和感こそ、時代が動いている証拠だ。

沢口靖子が刑事を演じることに驚いた人も、きっと物語が進むにつれこう思うはずだ――

「あ、これは私たちの物語なんだ」と。

SNSやAIが人間の感情を飲み込んでいく今、

“違和感を感じること”自体が人間らしさの証でもある。

沢口靖子の変化に戸惑うこと=まだ感情を持っていること。

それが、このドラマが教えてくれる静かなメッセージだ。

そしてその違和感は、やがて“受容”へと変わる。

「変わることを恐れない人」が、「変わらない人」を救う。

そんな優しい構図を、この作品は信じている。

③ そして今、沢口靖子は“絶対零度”の中で再び温度を取り戻す

『絶対零度』というタイトルは、本来“凍てついた正義”を象徴してきた。

だが2025年版のそれは違う。

そこに宿っているのは、冷たさの中で燃え続ける小さな火だ。

沢口靖子が演じる二宮奈美は、情報の闇に沈む世界の中で、

人間の声を拾い、触れ、温める。

それは、科学の論理でもAIの演算でもなく、

“誰かを理解したい”という衝動から生まれる行動だ。

そしてその姿こそが、今この時代に必要なヒーロー像なのだ。

戦わない。裁かない。けれど、見捨てない。

沢口靖子という女優がここまで積み上げてきた“静かな誠実さ”が、

ついに新しい形でスクリーンの中に解き放たれた。

『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』は、

フジテレビというメディアが再び“人間を信じる勇気”を取り戻すための物語だ。

そして沢口靖子は、その象徴として零度の世界に立っている。

彼女がそこにいるだけで、冷たい情報の海の中に、確かに“体温”が宿る。

時代は変わる。けれど、人を想う気持ちは変わらない。

沢口靖子は、その普遍を再び思い出させてくれる。

それこそが、2025年の『絶対零度』が放つ、最も人間的な熱なのだ。

- 沢口靖子の月9主演は、フジテレビの再生を象徴するキャスティング

- 二宮奈美という刑事像は、“アナログの温度”で情報社会に挑む

- シリーズを通じて「正義」は、純粋→狂気→共感へと変化してきた

- 視聴者の「違和感」は、変化を受け入れる時代の痛覚である

- 情報犯罪の裏にある孤独や無関心を、人間の目で見つめ直す

- AIの時代にこそ求められる「人間観察力」を描いた物語

- 沢口靖子の挑戦は、女優自身とテレビの“信頼再構築”でもある

- 「マリコ」を超え、「奈美」として生きる決意の物語

- 冷たい世界に“人の体温”を取り戻す、静かな再生のドラマ

コメント