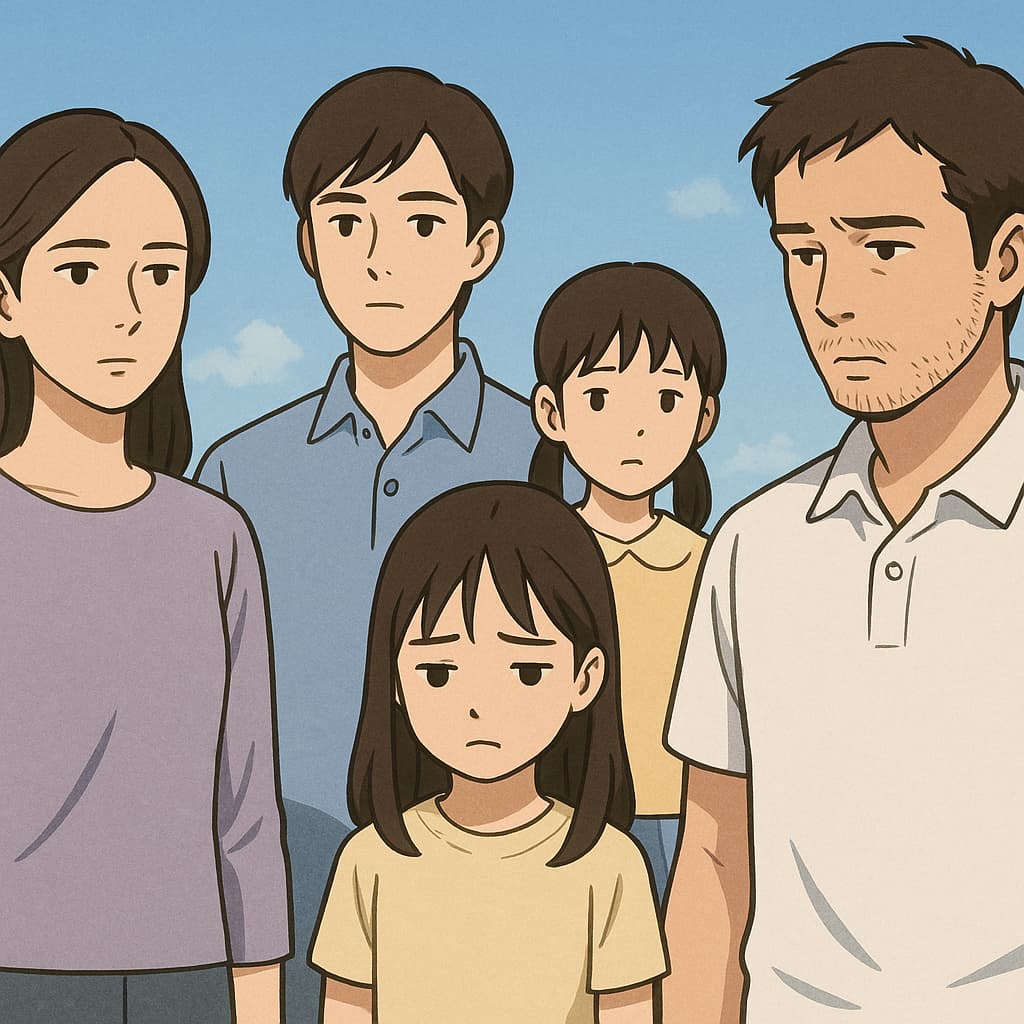

第3話「涙のラジオ体操」は、日常の光に包まれながら、静かに“家族の崩壊”を描いた回だった。

北村有起哉演じる渉が放った「愛してるから離婚する」という一言は、矛盾ではなく、愛情の最終形だったのかもしれない。

仲間由紀恵の穏やかな笑顔の裏に沈む疲労、子どもたちの無言の気づき——そこに描かれたのは、誰もがいつか通る「手放す勇気」の物語だった。

- 第3話が描く「愛してるから離婚する」という矛盾の意味

- ラジオ体操が象徴する家族の崩壊と再生の構図

- 沈黙や“気づかないふり”が示す人間の優しさと赦し

「愛してるから離婚する」——渉の言葉に隠された真意

「愛してるから離婚する」。この一言を、どれだけの人が真正面から受け止められるだろうか。

第3話で北村有起哉演じる渉が放ったその言葉は、単なる強がりでも、逃避でもなかった。

それは、夫婦という“関係”を一度まっさらにしてでも、相手の自由を守ろうとする、ある種の究極の誠実だった。

別れを“終わり”ではなく“誠実”として描いた脚本

このドラマが秀逸なのは、離婚という出来事を“事件”として扱わないことだ。

どこにも大げさな衝突はない。淡々とした日常の中で、「終わり」が訪れる。

脚本はその静けさを貫く。誰も怒鳴らない。誰も責めない。けれど確かに、何かが崩れていく。

この「静かな崩壊」の描写こそが、作品全体の美学になっている。

渉があんに向かって「愛してるから離婚する」と言う場面は、その静けさの極点だ。

涙ながらに、しかし笑顔で。まるで長年の宿題にようやく答えを出すような口調で。

その瞬間、彼の中で“夫”としての役割と、“ひとりの人間”としての誠実さが衝突していた。

そして彼は後者を選ぶ。愛しているがゆえに、相手を縛らない。彼女が次の人生に進めるように。

脚本はこの選択を美化しない。むしろ、痛みとして描く。

観る者は思わず問いかけてしまう。「それは本当に優しさなのか?」と。

だが、ここに込められているのは、愛の純度を保つための「退場の覚悟」だ。

この言葉の奥には、“一緒にいられないことも愛の一部”という、大人の苦い真理が潜んでいる。

渉の涙が語る、夫婦の限界線と優しさの形

渉の涙は、敗北の涙ではない。

それは、長く共に過ごした日々を“過去形”にするための通過儀礼だ。

ラジオ体操のシーンで見せた彼の表情——子どもたちが小さかった頃を思い出す一瞬のまなざし。

その中には、かつて確かに存在した“幸福”が刻まれている。

北村有起哉の演技は、セリフよりも沈黙で語る。

「愛してるから離婚する」と言った直後の、声を詰まらせた沈黙。

その静けさこそが、本物の後悔と本物の愛情を同時に含んでいる。

観客の誰もが、彼の涙の意味を自分の経験と照らし合わせる。

「あの時、別れを選んでいれば良かったのか」

「あの人のために、私は何を守れただろうか」

そうやって、ドラマの外にまで波紋が広がっていく。

仲間由紀恵演じるあんのリアクションもまた見事だ。

驚きながらも、どこかでその言葉を待っていたような表情。

彼女の中にもまた、“妻ではなく一人の人間として生きたい”という静かな渇望があったのだろう。

渉の涙は、その渇望にそっと許可を与える合図だったのかもしれない。

このシーンを“悲劇”として見るのは簡単だ。

だが、本質はそこにない。

これは、愛という感情が成熟していく過程で避けられない「形の変化」を描いた瞬間だ。

愛は時に“共に生きる”ことをやめて、“相手を自由にする”ことに変わる。

その痛みを、涙と静けさで描いた第3話。

それは、ドラマというよりも、ひとつの祈りのようだった。

ラジオ体操が象徴する“家族のリズム”の崩壊と再生

この回を象徴するのは、早朝のラジオ体操のシーンだ。

「日常の儀式」に過ぎないはずの時間が、ここでは家族の心拍を揃える最後のリズムとして描かれている。

体を動かす単調な動作の中に、過去の思い出、現在の痛み、そして未来への予感が静かに重なっていく。

子ども時代の記憶がつなぐ「最後の朝」

慎一(草刈正雄)とさとこ(阿川佐和子)に誘われ、渉と家族がしぶしぶ参加するラジオ体操。

子どもたちが小さい頃に通った場所、同じ音楽、同じ動き。

だが、今そこにあるのは「かつての家族の形」ではなく、「形を失いつつある家族の記憶」だ。

ラジオ体操のメロディーが流れた瞬間、渉の表情がふっとゆるむ。

そのわずかな変化に、彼の中で蘇る“父親としての幸福の残響”が見える。

風邪気味の娘・ゆずが「行きたい」と駄々をこねる姿も象徴的だ。

それは無邪気なわがままではない。

彼女は無意識にわかっているのだ——これは“最後の朝”になるかもしれないと。

このシーンには、家族全員の感情がひとつの時間軸に重なり合う奇跡的な瞬間がある。

仲間由紀恵演じるあんが、ゆずに語りかける。

「なんでもできるんだよ、ゆずは。自分のちからで」

それは単なる励ましではなく、母から娘への“自立”の宣告だった。

この言葉を聞いた渉の目に涙が滲む。

彼は知っている。妻も娘も、自分の手の届かない場所へ歩き出しているのだ。

スタンプカードに残る“絆の証明”というメタファー

体操が終わり、ゆずはスタンプカードを差し出す。

その小さなカードには、彼女の成長の足跡と、家族で過ごした時間の記録が押し込まれている。

カードの一つ一つの印は、まるで「もう戻れない昨日」の数を数えているようだ。

このシーンは単なる“夏休みの思い出”ではない。

それは、家族というリズムが徐々にズレていく過程を、視覚的に描いた象徴だ。

同じ時間に集まっても、同じ動きをしても、もう心のテンポは一致していない。

そのズレを自覚しながらも、最後まで体を動かし続ける彼らの姿に、“それでも生きていく”という人間の粘り強さが滲む。

草刈正雄と阿川佐和子が演じる老夫婦の穏やかさも、重要なコントラストだ。

彼らの誘いによって集まったラジオ体操は、世代を超えて“家族の形”を照らす。

若い夫婦の別れと、老夫婦の静かな絆——この対比が、ドラマ全体の余韻を深めている。

朝日の中で一斉に体を伸ばす姿。

それは一見平凡な風景だが、実際には「家族の最終章」のワンカットでもある。

そして、あんと渉が涙を流しながらも、同じ音楽の中で体を動かすラストショット。

その瞬間、離婚という現実が、“再生のリズム”として描き直される。

ラジオ体操とは、本来「日々の健康を維持するための動作」だ。

しかしこのドラマでは、「家族の関係を確認するための動作」になっている。

その構図の巧みさに、脚本家の緻密な計算と、人間観察の深さを感じる。

日常の中のほんの数分間に、これほど多くの感情を封じ込められる作品は珍しい。

“泣きながら体を動かす”という矛盾した行為が、まるで人生そのもののように響く。

笑いながら泣き、終わりながら始まる——そんな家族のリアルを、ラジオ体操がすべて代弁していた。

母・あんの沈黙が語る「女の強さ」と「諦め」

あん(仲間由紀恵)は、第3話の中でほとんど声を荒らげない。

むしろ、彼女の存在は“静けさそのもの”として描かれている。

だが、その沈黙の裏側には、言葉にならない叫びと、女性としての覚悟が詰まっていた。

笑顔で泣く仲間由紀恵——言葉より雄弁な表情演技

渉の「愛してるから離婚する」という告白を聞いた瞬間、あんは一瞬の間をおいてから微笑む。

それは安堵でも同意でもなく、“受け入れるための表情”だった。

笑顔という仮面をかぶらなければ、崩れてしまうほどの痛み。

仲間由紀恵の演技は、その仮面の奥に潜む感情の層を丁寧に滲ませていく。

ラジオ体操のシーンで、娘に「なんでもできる」と告げるあんの表情は、まるで祈りのようだ。

あの瞬間、彼女の中では“母”と“妻”が完全に分離している。

母として娘を励まし、妻として夫を見送る。

同じ体を持ちながら、異なる役割を同時に演じる二重構造の存在。

その矛盾を、仲間は一つの視線で表現していた。

声を荒らげる代わりに、目線で全てを語る。

特に、渉の涙を見て少しだけ息を吸い込む場面。

その呼吸のわずかな乱れが、彼女の中で「もう戻れない」と理解した瞬間を物語っていた。

脚本はその“間”を非常に大切にしている。

セリフよりも沈黙、涙よりも呼吸。

その演出が、あんというキャラクターを「感情の象徴」に昇華させている。

“母である前に一人の女”というドラマの主題

あんの沈黙は、諦めではない。

むしろそれは、「自分の人生を取り戻すための静かな決断」だ。

夫を責めないのは、怒りを超えたところに立っているからだ。

愛していないわけではない。けれど、愛だけではもう前に進めない。

彼女は、これまで“家族のため”に生きてきた。

食卓を整え、子どもたちの心を支え、夫の気配を感じ取りながら、自分を削ってきた。

だからこそ、渉の「離婚しよう」という言葉は、悲劇ではなく、“解放の合図”として響く。

仲間由紀恵の穏やかな声には、痛みと共に、かすかな希望が混ざっている。

その希望は、「誰かの妻」ではなく「自分自身」として生きたいという、女性の本能的な叫びだ。

第3話は、その願いを正面から描いた稀有な回と言える。

「女の強さ」とは、涙を見せないことではない。

痛みを受け入れながら、それでも日常を続けていく姿にこそ宿る。

あんが翌朝、何事もなかったように食卓を整えるシーン。

そこには、“強さ”よりも“しなやかさ”という言葉が似合う。

彼女は戦っていない。抗っていない。

ただ、現実を抱きしめている。

その姿は、視聴者にとっても一種の救いになる。

「諦めることは、負けることではない」。

あんの沈黙が伝えるのは、そのメッセージだ。

それは、自分を取り戻すための沈黙であり、次の人生を迎えるための準備でもある。

仲間由紀恵という俳優がこの役を演じることで、言葉にならない“女性のリアル”が初めて可視化された。

涙ではなく、呼吸で語る演技。

その静かな強さが、ドラマ全体に底光りする余韻を与えている。

そして視聴者は、あんの沈黙の中に、自分の過去のどこかを見つけてしまう。

兄・順と妹・ゆず——“気づかないふり”という優しさの継承

第3話の中盤、静かに心を掴むのが兄・順(小瀧望)と妹・ゆず(近藤華)の会話だ。

家の中で漂う不穏な空気を、子どもたちは誰よりも早く察している。

だが彼らは泣かない。怒らない。ただ、“気づかないふり”をすることで、家族を保とうとしている。

「気づかないふりをしたほうがいい」兄の助言の重さ

順は、ゆずに向かってこう言う。

「気づかないふりをしたほうがいい」

この一言には、年齢以上の成熟と、子どもには似つかわしくない諦観が宿っている。

それは逃避ではなく、家族の“防衛本能”だ。

順はもう知っている。母が疲れていること。父が限界にいること。

彼はそのすべてを理解したうえで、妹の心を守るために現実を隠す。

この「気づかないふり」は、家族が崩れないための最後の祈りでもある。

このシーンで印象的なのは、順の声のトーンだ。

諭すようでありながら、どこかで自分に言い聞かせている。

それは、「自分も本当は気づきたくない」という叫びを抑え込んだ声だ。

小瀧望の穏やかな演技が、少年から大人へと変わっていく瞬間を見事に切り取っている。

そして、その助言を受けたゆずの表情がまた切ない。

子どもらしい涙ではなく、何かを理解してしまった者の涙。

それは“幼さの終わり”を告げる涙だった。

ゆずの涙が示した“子どもが大人になる瞬間”

ゆずはまだ小学生だ。だが、彼女の視線の奥には「家族の現実を受け止める覚悟」が見える。

父の涙を見て、母の沈黙を見て、彼女は悟る。

——この家は、もう元には戻らない。

その瞬間、彼女の中で“子ども”という役割が終わる。

誕生日のシーンで兄と語るゆずの言葉が胸を刺す。

「母はどんな気持ちだったのかな」

この問いかけは、幼い好奇心ではなく、母を理解しようとする大人の視点だ。

順が「泣いてたよ」と答えると、ゆずの目に涙が溜まる。

その涙は悲しみではなく、共感の涙。

母の痛みを初めて“自分のことのように”感じた証拠だ。

ゆずはもう、父を責めない。母に甘えない。

彼女の中で芽生えたのは、家族を見守る者の視線だ。

それは、幼さを脱ぎ捨てて初めて持てるまなざしだ。

ラストで、ゆずがラジオ体操の場を離れる場面。

その後ろ姿に、彼女の“自立”が象徴されている。

行きたいと駄々をこねた朝とは対照的に、今度は自分の意思でその場を離れる。

その静かな背中に、成長という言葉では追いつかない感情が宿っている。

この兄妹の描写には、“優しさは継承される”というメッセージがある。

順が妹を守り、妹が両親を思う——その連鎖が、家族という血の中に流れ続ける。

それは、たとえ家族がバラバラになっても失われないもの。

渉とあんが作れなかった“完璧な家庭”の代わりに、子どもたちは“優しさの記憶”を残す。

気づかないふりをすること。それは、見て見ぬふりではない。

壊れゆくものを静かに抱きしめるための、最も成熟した愛のかたちなのだ。

そしてこの優しさこそが、第3話の核心。

誰もが言葉にできない痛みを抱えながら、それでも互いを思い続ける。

“家族の崩壊”ではなく、“優しさの継承”。

この兄妹の物語が、そのテーマをまっすぐに証明していた。

日常ドラマの中に潜む“静かな事件性”

『小さい頃は、神様がいて』というタイトルが象徴するのは、“特別な奇跡”ではなく、平凡の中に潜む奇跡だ。

第3話もまた、何ひとつ派手な事件が起きない。

けれど、そこには確かに“心が揺らぐ瞬間”が連続していた。

ドラマの本質的な事件とは、爆発音でも、裏切りでもない。

人の心が変わる瞬間——それこそが、最も静かで、最も大きな事件なのだ。

派手な展開がなくても、心を動かす脚本の構造

この第3話は、一見すると“何も起こらない回”に見える。

朝のラジオ体操、家族の会話、夕食、誕生日。

日常の断片だけで物語は進む。

しかしその中に、誰もが経験したことのある“人生の境界線”が隠されている。

例えば、ラジオ体操を終えて家に帰るまでの間。

映像としてはただの帰路に過ぎない。

けれどその沈黙の数分間で、渉もあんも、もう同じ未来を見ていない。

脚本はそこに説明を入れない。観る者の心の中に“感情の余白”を残す。

これが、今作の最大の魅力だ。

日常を描きながら、そこに“事件の不在”という緊張を持ち込む。

この緊張が、観る側の記憶を刺激し、「私もこういう朝を過ごしたことがある」と共鳴させる。

「事件がない」のではない。事件を“内側”に置いているのだ。

離婚の決意、親子の成長、夫婦の諦め。

それらがすべて「心の中」で同時に起きていく。

この構造が見事なのは、観客自身が「何かを失った痛み」を再体験させられること。

まるで、登場人物たちと同じリズムで呼吸しているかのように。

それは視聴体験というよりも、感情のドキュメンタリーに近い。

「変化しない日常」の中にある最大の痛み

物語の中で最も怖いのは、喧嘩でも別れでもない。

それは、“変化がないまま、少しずつ壊れていくこと”だ。

第3話はまさにその怖さを描いている。

あんと渉は、まだ同じ家に住み、同じテーブルで朝食を取っている。

けれど、互いの視線はもう交わらない。

同じ空気の中にいても、別々の季節を生きているような距離感。

この“変化しない日常”が持つ静かな恐怖を、ドラマは真正面から描いている。

朝日が差すキッチン、焼けたパンの匂い、ミルクを注ぐ音。

どれも幸福の象徴だったものが、今は空虚に響く。

観ている側も、無意識に息を詰めてしまう。

なぜなら、誰もが知っているからだ——本当の終わりは、静かに始まるということを。

そして、渉が涙を流す場面。

その涙は「悲しみ」ではなく「認知」だ。

自分がもう夫ではなくなり、父としても何かを失いつつあることに気づいた男の涙。

この認知こそ、最も静かで、最も痛烈な事件だ。

ドラマは大声でそれを語らない。

ただ、朝の光の中にそれを忍ばせる。

そして、観客がその光を見た瞬間、自分の過去の“あの日”を思い出してしまう。

『小さい頃は、神様がいて』というタイトルが、第3話で最も深く響くのはこの部分だ。

神様とは、奇跡を起こす存在ではなく、「日常に気づかせてくれる存在」だ。

そしてこの物語では、その神様が静かに去っていく。

もう誰も奇跡を願わない。誰も未来を約束しない。

それでも人は、日常を続ける。

それこそが、このドラマが描く“静かな事件性”の正体だ。

何も起こらないように見えるのに、心の中ではすべてが変わっていく。

その矛盾こそが、人が生きるということのリアルであり、この作品の魂なのだ。

「気づく」と「赦す」のあいだにあるもの——誰も語らない“家族のリアル”

第3話を通して感じるのは、誰もが「正しさ」ではなく「赦し」を探しているということだ。

渉も、あんも、順も、ゆずも。誰ひとり間違っていないのに、全員が痛みを抱えている。

それはつまり、“家族”という構造が、最初から不完全なものとして設計されているということ。

そこに「愛」と「役割」と「我慢」が複雑に絡まり合う。

このドラマは、そんな構造的な“歪み”を、あえて直視させようとしている。

家族の中で一番つらいのは、“わかってしまう瞬間”

人が本当に孤独になるのは、ひとりになった時ではない。

一緒にいるのに、もう心が通じないと気づいた瞬間だ。

渉があんを見つめる目、ゆずが母の背中を見る目——どちらも“気づいてしまった人の目”だった。

そして“気づいた側”は、気づかないふりをしている人より、ずっと苦しい。

なぜなら、その優しさが、時に自分を削るから。

気づいてしまった者は、もう戻れない。

気づくということは、「もう夢を見られない」ということ。

けれど、このドラマはその痛みを否定しない。

むしろそれを、人が成熟していくための“通過儀礼”として描いている。

渉が流した涙も、ゆずの沈黙も、実は同じ感情の延長線上にある。

大人も子どもも、同じように“気づいてしまった人間”として描かれているのが、この第3話の真のテーマだ。

赦すことのはじまりは、“諦め”ではなく“理解”だ

赦しは、優しさの結果ではない。

理解の果てにある。

あんが渉を責めなかったのは、怒りが枯れたからではない。

理解してしまったからだ。

——この人も、苦しかったんだと。

人を赦すとは、相手の痛みを自分の痛みとして受け入れること。

それは、決して美しい行為ではない。

時に、赦すことでしか前に進めない自分の弱さを突きつけられる。

でも、そこに“人間らしさ”がある。

渉の「愛してるから離婚する」という言葉は、その赦しの延長線上にある。

あれは自己犠牲でも自己陶酔でもない。

ただ、長く生きてきた人間の中に芽生える「これ以上傷つけたくない」という静かな本能。

そして、それを理解したあんが見せた微笑みが、彼女なりの“赦し”だった。

この物語の核心は、「誰も悪くない」ということ。

それなのに、誰も幸せではない。

その矛盾が、現実そのものの重さを持っている。

だからこそ、見終えたあとに胸に残るのは悲しみではなく、静かな肯定だ。

人は完璧じゃない。家族も完璧じゃない。

でも、その不完全さを抱きしめながら生きていく——それが、きっと“赦す”ということなんだろう。

第3話は、その境地まで観る者を静かに導いていく。

ドラマで描かれるのは離婚の物語だけど、実際は“赦しの物語”なのかもしれない。

そして、その赦しの始まりにあるのが、「気づいてしまうこと」。

つまり、気づく痛みこそが、人をやさしくする。

——それが、この回が語らなかった“もうひとつの真実”だ。

まとめ:「愛してるから離婚する」——その言葉が残す余韻

第3話を見終えたあと、心に残るのは派手な演出ではない。

ただ一つの言葉——「愛してるから離婚する」という矛盾のような告白だ。

それは、誰かを手放す痛みを知るすべての人に向けられた、ひとつの祈りのように響く。

愛情の終点を見つめた者たちの静かな再生

このドラマが特別なのは、別れを“失敗”ではなく“再生”として描いたことだ。

渉もあんも、もう以前のようには戻れない。

けれど、それぞれが「相手を想う気持ち」を手放したわけではない。

むしろその想いを抱いたまま、別々の道を歩こうとしている。

ここには、愛情の成熟がある。

若さの愛は“共にいる”ことを求めるが、大人の愛は“相手を自由にする”ことを選ぶ。

それは綺麗事ではない。痛みを伴う、真実の選択だ。

渉が涙ながらに放った言葉は、愛を終わらせるためではなく、愛を守るための宣言だった。

彼の中では、離婚は“別れ”ではなく、“形を変えた継続”なのだ。

この視点の深さが、ドラマ全体に人間的な温度を与えている。

あんもまた、その意味を理解している。

だから彼女は泣きながらも微笑む。

互いを責めない。過去を呪わない。

ただ、静かに「ありがとう」と心の中で呟く。

この穏やかな終わり方が、視聴者の胸に長く残る。

なぜなら、私たちの多くもまた、何かを手放すことでしか次へ進めなかった経験を持っているからだ。

“日常の痛み”を描ききった第3話の美しさ

第3話は、誰の人生にも存在する“日常の痛み”を見つめる鏡だった。

愛する人との距離、家族とのすれ違い、時間に削られていく関係。

それらは特別な出来事ではない。

むしろ、どんな家にも静かに起きている。

ドラマはその「普遍的な痛み」を丁寧にすくい上げる。

涙は過剰ではない。説明も少ない。

だからこそ、観る人それぞれの人生と重ねられる余白がある。

ラジオ体操、スタンプカード、食卓、沈黙——すべてが“ありふれたもの”であるほど、深く響く。

それは「日常」という名の舞台で繰り広げられる、もっとも静かな愛のドラマだ。

そしてその結末は、悲劇でも希望でもない。

ただ「人はこうして生きていくのだ」という事実の確認。

愛が終わっても、朝は来る。朝が来れば、また日常が始まる。

その繰り返しの中で、人は少しずつ癒えていく。

第3話の余韻は、そんな“生活の中の再生”を感じさせる。

愛しているから別れる——その言葉は、冷たいようでいて、誰よりも温かい。

それは“終わり”ではなく、“続けるための終わり”なのだ。

『小さい頃は、神様がいて』というタイトルの意味が、ここでようやく腑に落ちる。

子どもの頃、祈りは外にあった。神様は空にいた。

でも大人になった今、祈りは自分の中にある。

それが、あんと渉の愛の最終形だった。

——神様はもういない。

けれど、愛した記憶の中にだけ、確かに“神様の気配”が残っている。

その余韻こそ、この第3話が描いた最大の奇跡だ。

- 第3話は「愛してるから離婚する」という矛盾した愛を描く回

- ラジオ体操が家族のリズムと崩壊を象徴する重要な場面

- 母・あんの沈黙は強さと諦め、そして再生のサイン

- 兄妹の“気づかないふり”が優しさの継承を示す

- 事件のない日常の中に、心の変化という最大の事件がある

- 「気づく」と「赦す」の間に、人の成熟が描かれている

- 離婚を通じて、愛の終わりではなく新しい形の継続を提示

- 静けさと痛みの中に“人間の再生”を描いた秀逸な回

コメント