たとえばそれが“正しさ”ではなくても──誰かの命を想う行為が、誰かの心を突き動かすことがある。

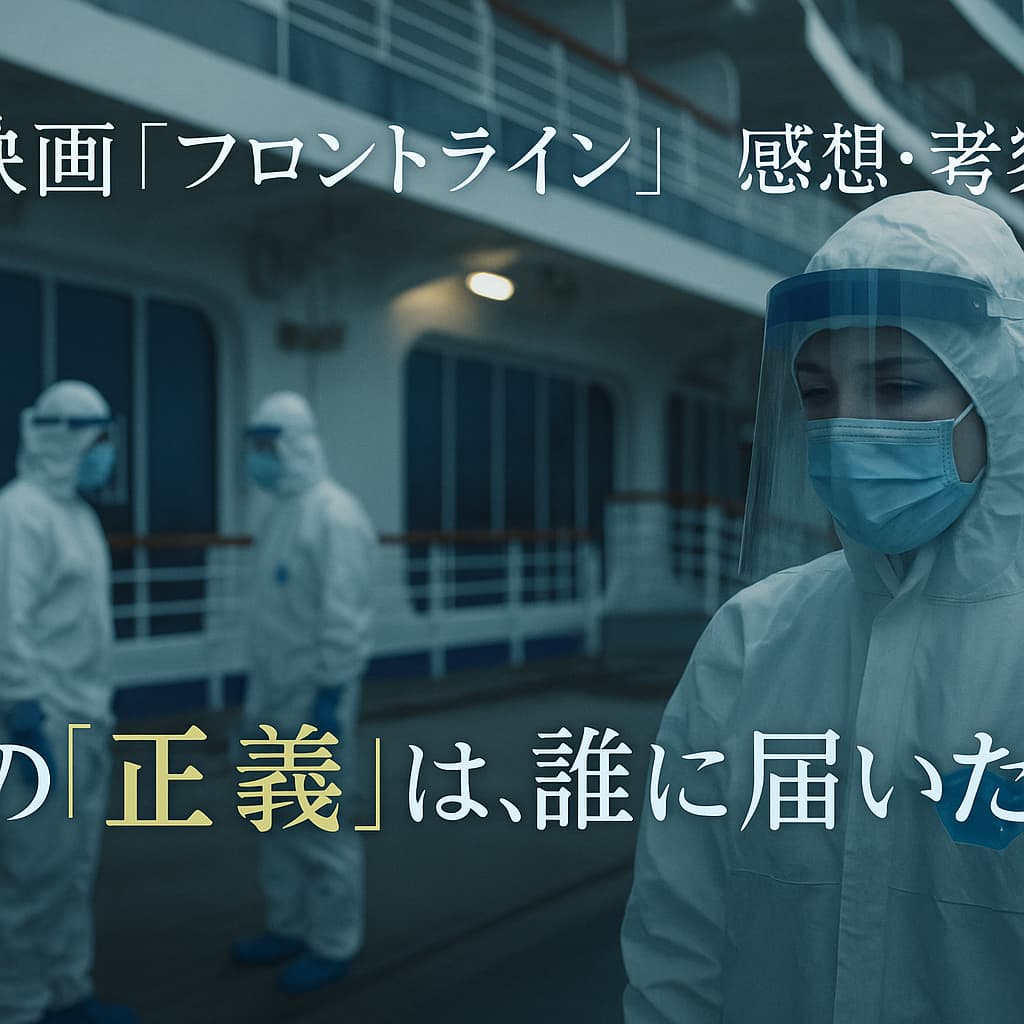

映画『フロントライン』は、2020年のダイヤモンド・プリンセス号のコロナ集団感染という、忘れられない実話をもとに描かれた群像劇。

医療従事者、官僚、メディア、それぞれの「正義」がぶつかり、擦れ違い、そして静かに感染していく──その様を2時間9分に濃縮した本作は、ただの“コロナ映画”ではない。

本記事では、小栗旬、松坂桃李ら豪華キャストが演じる登場人物の葛藤を通して、「正義とは何か?」という問いを深掘りしていく。

- 映画『フロントライン』が描く“正義の感染”の本質

- 医療・官僚・報道が抱える葛藤と人間ドラマ

- 小さな行動が連鎖し誰かを動かす覚悟の在り方

映画『フロントライン』が描いた“正義の感染”とは何か

この映画において、ウィルスよりも静かに、しかし確実に人から人へと広がっていったものがある。

それが「正義の感染」だ。

『フロントライン』はパンデミックの初期、ダイヤモンド・プリンセス号での混乱を描くが、ただの医療ドラマでは終わらない。

立場も違えば、考えも違う者たちが、“誰かの命を守りたい”という想いによって次々に突き動かされていく。

これは、たった一人の覚悟が、別の誰かの心を変え、連鎖し、やがて集団全体の“意志”へと変わっていく物語だ。

結城から立松へ、そして上野へ伝播した「覚悟」のリレー

物語の起点は、DMATの司令官・結城英晴(小栗旬)だ。

彼は医療チームのリーダーとして、人員不足、設備不足、そして情報不足という三重苦のなか、現場の最前線で“命を選ぶ”判断を迫られる。

結城が背負っているのは、「全員を助けたい」という理想と、「現実には限界がある」という非情だ。

そんな結城の言葉に耳を傾けたのが、厚労省の官僚・立松信貴(松坂桃李)である。

立松は初め、合理性と安全性の天秤を取ろうとする、いわば“現実主義者”だった。

しかし、船内で命を削りながら診療にあたる結城の言葉を受け、彼の中に眠っていた“理屈抜きの使命感”が目を覚ます。

DMATのために病床を探し回る立松の姿には、すでに「誰かがやらなきゃいけないなら、俺がやるしかない」という、結城の“正義”が感染していた。

そして、ラストにもう一人、変化した人間がいる。

それがTV局記者の上野舞衣(桜井ユキ)だ。

当初はDMATを批判する側だった上野だが、直接結城と話し、彼らの“想い”に触れたことで、報道のスタンスを変えていく。

「ただ批判するだけの報道が、誰かの心を殺すかもしれない」ということに、彼女は気づくのだ。

この「感染」は、誰にも強制されたわけではない。

むしろ、自発的に共鳴した者だけが変化していく。

それが“正義の感染”というこの映画の美学だ。

仙道、寛子、真田──それぞれの“最前線”で灯った信念

結城が戦っていたのが“指揮官”としてのジレンマなら、現場で奮闘していた者たちにも、それぞれの“正義”があった。

DMATの現場指揮者・仙道(窪塚洋介)は、常に判断の刃先に立たされる存在だった。

彼は明らかに“誰よりも現場を知っている人間”だが、それゆえに冷徹な選択を迫られることもある。

しかし、その冷静さの裏には、「すべてを救えないなら、少しでも多くを救う」という強い意志がある。

“選ばなければならない現実”と、“全員を救いたいという理想”の間で揺れる彼の背中は、沈黙の中に多くを語っていた。

一方で、語学堪能な乗組員・寛子(森七菜)は、別の角度から命を支えていた。

彼女は外国人乗客と医療スタッフの橋渡し役となり、命がけで通訳を務めた。

夫の病状が分からず泣き崩れる女性に寄り添いながら、「伝える責任」と「知らされる痛み」の板挟みに立つ。

ここにも、“見えないところで戦う者の正義”があった。

さらに医師・真田(池松壮亮)は、誰よりも“迷う人間”だった。

家族と離れ、危険な現場で働きながらも、彼は常に「自分は正しいのか?」と自問している。

だが、ラスト近くで彼が語る言葉が印象的だ。

「正しいかどうかは分からない。でも、この命を見捨てることだけはできない」

彼のその一歩が、同僚の宮田を動かし、また一つ“感染”が起きた瞬間でもあった。

『フロントライン』が教えてくれるのは、正義とは一枚岩のものではないということだ。

立場によって、その形は変わり、時にぶつかり合う。

だが、“誰かの命を想う気持ち”だけは、あらゆる枠を超えて感染する。

それが、この映画最大のメッセージであり、美しさだと僕は思っている。

最前線で闘う人々の「顔」が見えた瞬間、物語は動き出す

この映画の前半、私たちは“判断”や“制度”という抽象的なレイヤーで物語を見ている。

クルーズ船で感染が広がる。政府が動く。DMATが派遣される。医療が追いつかない──。

でも、ある瞬間から、空気が変わる。

“顔”が見え始めたとき、物語は一気に血が通い出すのだ。

名前のある人間、迷いながらも戦う者たちの姿が、観る者の視点を“現場”に引きずり込んでいく。

それこそが、この映画が他の“事件再現モノ”と決定的に違う点だと思う。

医師の背中は、言葉より雄弁に“命”を語っていた

DMATのリーダー・結城(小栗旬)が語る言葉は少ない。

でもその代わりに、“背中”が物を言う。

外国人クルーの具合を確認しに自ら船に乗り込んだ結城が、「この人たちを誰かが気にしてあげなきゃ」と語るシーンは、この映画の本質だ。

命に「国籍」なんてない。

でも現実は、感染者が出れば、外国人クルーは優先順位の最後に回される。

その理不尽を知りながら、結城は現場に足を踏み入れる。

言葉よりも態度で語るその姿に、“ヒーロー像”ではなく“実在する人間の信念”が宿っていた。

彼だけじゃない。

真田(池松壮亮)は、医療現場の“迷える医者”だ。

「俺たちのやってることは意味があるのか?」と揺れながらも、目の前の患者に手を差し伸べる。

その姿には、綺麗ごとじゃない“痛みを知る覚悟”がにじんでいる。

医者たちの行動は、決してパフォーマンスではない。

そこにあるのは、「この命を見捨てないでいたい」という、ただそれだけのシンプルな願い。

そのシンプルさが、むしろ強く心に残った。

批判するしかなかったメディアが変わった、たった一つの理由

TV局の記者・上野舞衣(桜井ユキ)は、この映画の中で最も“視聴者に近い存在”だ。

最初の彼女は、まさに僕たちそのものだった。

「対応が遅い」「誰も説明してくれない」「なぜこんなに混乱しているのか?」

そんな疑問を、メディアというフィルターを通してぶつける。

彼女がやっていることは、間違っているとは言えない。

“知る権利”と“批判の視点”は、民主主義の柱でもあるからだ。

だが、結城との対話の中で、彼女は何かに気づく。

最前線で誰かが必死に命と向き合っているということ。

その人たちの苦悩を知らずに、「正しいかどうか」だけで物事を裁くことの危うさに。

それは、僕たちも忘れかけていた“想像力”だった。

彼女が語ったある一言が印象に残っている。

「頑張ってる人を頑張ってるって伝えちゃダメなのかな…?」

その言葉には、たった数秒のカットで、報道の本質が詰まっていた。

「頑張ってる人たちがいます!」ではニュースにならない。

でも、それを伝えなければ、この国は“見えない努力”に報いることを忘れてしまう。

最前線で闘っていた人々の“顔”が、彼女の報道に映った瞬間。

そして、彼女の“まなざし”が変わった瞬間。

この映画は、エンタメからリアルへと変質する。

ただの医療ドラマでも、政府批判の映画でもない。

「誰かが、誰かを想った物語」。

それを伝えるための2時間9分が、ここにあった。

この国で「誰かがやらなきゃいけない」を背負った人たち

この映画の中で、最もリアルに「日本の現場」を体現していたのは、官僚・立松信貴(松坂桃李)だったと思う。

医師でもなければ、報道関係者でもない。

彼はただ、省庁のオフィスで、電話をかけ続け、病床を探し、現場と本部の“あいだ”でもがく人間だった。

誰よりも「できることが少ない」彼が、それでも「やらなきゃ」と思って動く──その姿に、この国の“背骨”が見えた気がした。

立松が手をあげた日、“正義の孤独”が始まった

感染症に特化した体制が整っていない日本で、3700人の乗客と700人超の感染者を抱えるダイヤモンド・プリンセス号に対応するということ。

それは、「誰が責任を取るのか」という問いと向き合い続けることでもあった。

立松は、その中で自ら“手を挙げた人間”だ。

それは決して目立つ決断ではない。

むしろ、「手を挙げた人間がババを引く」──そんな構造の中で、彼は自分の身を投げ出した。

上司からの無言の圧力、世論の非難、病院からの拒絶。

そのすべてを正面から受け止めながら、彼はただひたすら、医師たちが必要としている病床を探し続ける。

「誰かがやらなきゃ、何も始まらない」──その一念だけを支えに。

彼の正義には、派手な演出も、涙を誘うセリフもない。

だが、電話の向こうで断られたときの沈黙、机の上で眠るように突っ伏したその姿。

それが、どんな演技より雄弁だった。

責任とリスクの狭間で、それでも前に進む決断

後半、重症患者の搬送先として登場する新設病院の医師・宮田(滝藤賢一)の存在も忘れられない。

彼は一度は受け入れを決めたものの、いざ搬送が始まると「ここで患者が死んだら、病院が潰れる」と声を荒げる。

正論である。

どんな善意も、病院経営という“現実”の前では無力になってしまう。

でも、真田(池松壮亮)が病室で見せた、“命を抱えてきた者の顔”を見た瞬間、宮田の中の何かが変わる。

自分が避けたかった“責任”の重さを、すでに誰かが背負っている。

だったら、自分もそこに一歩足を踏み入れるしかない──。

それは、現実的な選択ではない。

でも、人間としては、限りなく“正しい”決断だった。

この映画の登場人物たちは、皆“前例”のない事態に向き合わされる。

正解がわからない中で、判断し、批判され、でもそれでも進む。

それこそが「誰かがやらなきゃいけない」を背負った者の生き方だった。

日本社会では、いつも“沈黙して働く人”が過小評価されがちだ。

でも、この映画を観たあと、あなたは思わずこう呟くかもしれない。

「ああ、この国は、名もなき人たちの“覚悟”でできているんだな」と。

誰もが“感染者”だった──無意識に誰かを追い詰めた私たち

『フロントライン』を観ていると、ふとあることに気づかされる。

ウィルスに感染していたのは、乗客や医療関係者だけじゃなかった。

“恐れ”や“疑い”、そして“怒り”といった感情が、私たちにも感染していたのだ。

コロナ禍の初期、SNSやテレビを通じて広がった不安と混乱。

その中で、誰かを責める言葉や、線引きを求める声が、静かに他者を傷つけていた。

この映画は、“差別の正体”を描いた数少ない日本映画だと思う。

DMAT隊員への差別に映る、社会の冷たさとメディアの功罪

DMATは、まさに“命の最前線”にいた。

それにも関わらず、彼らが受けたのは拍手でも感謝でもない。

報道で「対応の遅れ」や「混乱の現場」としてDMATが取り上げられたことで、一部の隊員やその家族が、地域社会から差別されるようになる。

「近所の病院に感染者を運ばないでくれ」

「DMATの子どもが通う学校に、うちの子を行かせたくない」

こうした言葉が、実際に現実で飛び交った。

この映画は、その声を「悪意」として描いていない。

むしろ、“わかりやすく不安を処理したい”という衝動の正体として描いている。

人は、正体の見えない恐怖にさらされると、「誰かが悪い」と思いたくなる。

それは、防衛本能であり、弱さでもある。

だけど、DMATのように実際に動いていた人たちは、それを肌で感じながら、それでも動いていた。

「なぜ感謝されるどころか、責められているのか」という矛盾。

その中でも、任務を全うする姿が、胸を突く。

「正しく報じる」とは? 上野と轟が辿ったリアルな報道の矛盾

TV局の上司・轟(光石研)はこう言う。

「メディアはこれでいい。批判すれば世間の関心が集まる」

彼の言葉は、冷たく響く。

だが、その冷たさこそが、報道の現実だ。

“正しさ”と“注目されるかどうか”は、時として相反する。

「皆頑張ってます」「よくやっています」だけでは、ニュースにならない。

問題点を炙り出し、批判し、世間を巻き込むことで、政治も動く。

それが報道の役割だと言われれば、確かにそうだ。

でも、だからといって、“頑張っている人の努力”を踏みにじっていい理由にはならない。

上野(桜井ユキ)は、葛藤する。

現場に足を運び、DMATの結城と直接言葉を交わすうちに、彼女の視線が変わっていく。

「私たちの伝え方一つで、現場の人間が傷つくかもしれない」

それに気づいたとき、彼女の報道は“論評”ではなく、“記録”に変わっていく。

報道とは何のためにあるのか。

視聴率のためか? 世論を動かすためか? それとも、記憶に残すためか?

その答えは明確に示されない。

でも、結城の覚悟や、DMATの奮闘を報じた上野の表情が、その答えの“片鱗”を示していたように思う。

感染は、ウィルスだけではなかった。

批判も、疑心も、恐怖も、僕たちに広がっていた。

でも、その中で「正義」が感染していく様子も、同時に映し出されていた。

誰もが感染者であり、誰もが変われる。

それが、この映画の描いた“人間の可能性”だった。

キャスト全員が“人間”だった|演技に宿る“実感の熱”

『フロントライン』を観終えたあと、真っ先に湧き上がったのは──

「この映画、演技してる人がいなかった」という感覚だった。

演じているはずのキャストたちが、演技ではなく“その人間としてそこにいる”ように見えた。

そのリアリティこそが、この作品に刻まれた“実感の熱”だった。

キャラクターではなく、人間を観ている──。

それがこの映画の特異点であり、観る者の心に刺さる最大の理由でもある。

小栗旬×窪塚洋介が背負った現場の重さと、沈黙の雄弁さ

DMATの指揮官・結城英晴(小栗旬)は、多くを語らない。

でも、その沈黙が何よりも雄弁だった。

小栗旬の演技には、“ドラマチックな芝居”ではなく、「責任とはこういう顔になるんだ」というリアリズムがあった。

一人で判断を背負い、患者の命を選び、批判の矢面に立ち、それでも動じない。

だが、動じないのではない。動じてもなお踏みとどまっているのだ。

そのギリギリの精神を、小栗旬は声を張らずに伝えた。

それが、かえって刺さる。

対照的なのが、窪塚洋介演じる仙道だ。

船内の現場指揮者として、自分の身体を削りながら判断を重ねる男。

久しぶりに“カッコいい窪塚”を見たという声も多かったが、個人的にはそれよりも、“一人の男として人を守るために吠える窪塚”が強く心に残った。

圧のあるセリフ回し、研ぎ澄まされた目つき。

それらが、“この状況の過酷さ”を、言葉以上に語っていた。

結城と仙道、対照的な二人が、無言で通じ合うシーン。

そこにはセリフなんて要らなかった。

「ああ、この人たちは、現場で“命の重み”を共有してきたんだな」

そう思わせてくれる、名演だった。

松坂桃李×池松壮亮が演じた、“迷いながら進む者”のリアル

この映画のもう一つの軸は、「迷いながら、それでも前に進む者」だ。

その役割を担ったのが、松坂桃李と池松壮亮だった。

松坂演じる立松は、序盤では官僚としての“無機質さ”が前面に出ていた。

だが物語が進むにつれて、顔に“疲労”と“葛藤”が滲み出てくる。

特に中盤、病院からの拒絶を受けて一人で黙り込むシーン。

そこで見せたわずかな表情の崩れが、「それでもやらなきゃいけない」という覚悟の始まりだった。

そして、池松壮亮演じる真田。

彼は、どこか頼りなく見える医師として登場する。

だが、それは“普通の人間”であるがゆえの姿だった。

「自分は正しいのか?」「間違ってるかもしれない」と迷い、怒られ、時に傷つきながらも、それでも患者に向き合い続ける。

その“未完成な姿”が、この映画に真実味を与えていた。

派手な演出はいらない。

人が迷って、それでも一歩踏み出す瞬間こそ、最もドラマチックなのだ。

その一歩一歩に、演技ではない“生の体温”が宿っていた。

それを届けてくれたキャスト陣に、私はただ、敬意を送りたい。

映画『フロントライン』が私たちに問いかける“覚悟”の形

映画を観終えたあと、しばらく声が出なかった。

ただ、心の奥に残った問いが、ずっと頭の中を反響していた。

「自分だったら、手を挙げられただろうか」

それは、この映画が描いた“正義”の物語が、決して遠い世界の話ではないからだ。

未知のウィルスという極限状況のなかで、それでも誰かの命を思い、動いた人たちがいた。

彼らの覚悟は、特別なヒーローのものじゃない。

ただ、自分にできることを、たった今やろうと決めた人たちの“普通の勇気”だった。

「あなたの正義は、誰かを救ったか」

この映画の主題とも言えるのが、「正義の感染」という概念だ。

結城の覚悟が立松に伝染し、真田が宮田を動かし、上野の視点を変えた。

それぞれの“正義”が、別の誰かの心に火を灯す。

その連鎖が、やがて「システム」や「社会」さえも少しだけ動かす。

正義とは、突き詰めれば“誰かを救いたいという意志”に過ぎない。

だが、それを実行に移せるかどうかが、決定的な違いを生む。

だからこの映画は、観る者に問いを投げかけてくる。

あなたの中にある“正しさ”は、誰かを傷つけていないか?

それとも、誰かの背中を、そっと押せているだろうか?

答えは、すぐには出ない。

でも、少なくともこの映画を観たあなたは、もう“何もしなかった昨日”には戻れないはずだ。

一人の行動が、もう一人の“次の一歩”になるとしたら

『フロントライン』が見せてくれたのは、大声ではない“静かな勇気”だった。

怒鳴り声も、劇的な展開もない。

でも、一人の決断が、もう一人の決断を生む連鎖こそが、この映画の核心だった。

「自分にできることなんてない」

そう思って、僕たちはつい動かなくなる。

でも、この映画に出てくる人たちは、“自分がやらなければ”と静かに立ち上がる。

その姿に、どれだけ励まされただろう。

そして忘れてはいけないのが、この映画は“実話ベース”であるということだ。

あの船の上で、本当に人が迷い、悩み、選び、そして動いた。

だからこそ、この映画に登場する“正義”は、絵空事ではない。

映画の終わりに、誰かの行動が「私もやろう」と思わせる。

そのささやかな連鎖が、世界を少しだけ良くする。

覚悟とは、そうやって受け継がれていくのだ。

あなたは、今日、誰のために一歩踏み出すだろうか。

その小さな一歩が、誰かの次の正義になるかもしれない。

通訳という“希望の媒体”──寛子の声が、心をつないだ

物語の中で最も静かで、最も深く人と人をつないでいたのは、たぶん寛子(森七菜)だった。

医師でもなく、官僚でもなく、ジャーナリストでもない。彼女は“船の中のクルー”という立場で、誰にも注目されないポジションにいた。

でも、誰かの言葉を誰かに届ける──その役割は、この映画における“希望の中継地点”だった。

誰にも届かない声を、誰かに届けるということ

異国の地で、自分の夫が感染し、命の危険にさらされている。

バーバラが発したのは、言葉ではなく“叫び”だった。もはや言語の問題じゃない。情動の奔流だった。

その叫びに対して、寛子は「翻訳」ではなく「共鳴」で応えた。

「I’m here. I’ll tell him your heart.」

あのとき彼女が担っていたのは、言葉の通訳ではない。“痛みの通訳”だ。

それは、AIにも、行政にも、医療システムにもできない仕事だった。

中立でも冷静でもなく、“泣いていい存在”だったからこそ

この映画に出てくる人間の多くは、“泣けない立場”にある。

結城も立松も、仙道も真田も、「現場を止めないため」に感情を押し殺す必要があった。

でも寛子だけは違った。泣いてよかった。揺れてよかった。迷ってよかった。

だからこそ、バーバラの心に触れることができたし、それを結城たちにも伝えられた。

“中立”とか“正義”とかじゃない。

ただそこにいて、泣いて、耳を傾ける──それが、この作品における最も人間らしい“正しさ”だった気がする。

感染症も、差別も、制度の限界も、“誰かの声”が届かないときに拡大する。

その声を、拾って、抱えて、次へ渡す──

寛子は、静かな“感染の媒介者”だった。希望を伝播するという意味で。

映画『フロントライン』感想・考察のまとめ|今こそ観るべき“日本人の物語”

『フロントライン』は、単なるコロナ禍の記録映画ではない。

これは、日本という国が、危機の中でどうやって「誰かを守ろうとしたか」の物語だった。

そして何より──その時、あなたはどこにいたのか。どう感じていたのか。

観客自身にその問いを返す“ドキュメンタリーな感情映画”だったとも言える。

これは、過去の話ではない。これからの日本を考える一歩だ

この物語は2020年に起きたことを描いている。

でも、そこに映っていたのは、“過去の日本”ではない。

今この瞬間にも続く、日本の“現場”の姿だ。

行政はなぜ動かないのか。

現場はなぜ疲弊するのか。

報道はなぜ過激になるのか。

社会はなぜ誰かを攻撃したくなるのか。

そのすべてに、“あの時の延長線”としての理由がある。

この映画を観ることは、あの時を忘れないためではなく、あの時から考え続けるためだ。

つまり──未来の話だ。

あのとき、誰かの“手を伸ばす勇気”が確かにあった──

人はいつだって、迷っている。

正解なんて誰にもわからない。

でも、それでもなお、誰かの命のために動いた人がいた。

罵倒されながら、それでも船に乗り込んだ医師。

孤独の中で病床を探し続けた官僚。

報道の矛盾と向き合いながら、現場に心を寄せた記者。

そして、母国語も文化も違う誰かの「涙」に応えようとした通訳。

誰かの“手を伸ばす勇気”が、次の誰かの行動を変えていった。

それが「正義の感染」だった。

今、この国はまた別の危機に立たされている。

社会不安、分断、災害、気候変動、政治の混迷──。

でも、忘れてはいけない。

あのとき、確かに人は“誰かのために”立ち上がった。

それは、国籍でも肩書でもなく、“人間”の物語だった。

だから今こそ、この映画を観てほしい。

あの時の「正義の感染」は、まだ終わっていない。

あなたが次に手を伸ばす瞬間、きっとまた誰かが動き出す。

- 映画『フロントライン』の感想と深掘り考察

- “正義の感染”というテーマで描かれる連鎖

- DMAT・官僚・報道それぞれの葛藤と覚悟

- 寛子の通訳という役割が静かな希望となる

- 登場人物全員のリアルな“人間性”に迫る

- 報道の功罪と社会が抱える構造的な課題

- 誰もが“感染者”だったという鋭い視点

- 自分の中の“正義”を問い直す物語構造

- 「手を伸ばす勇気」が次の一歩になる

- 過去ではなく、“これから”の日本の話

コメント