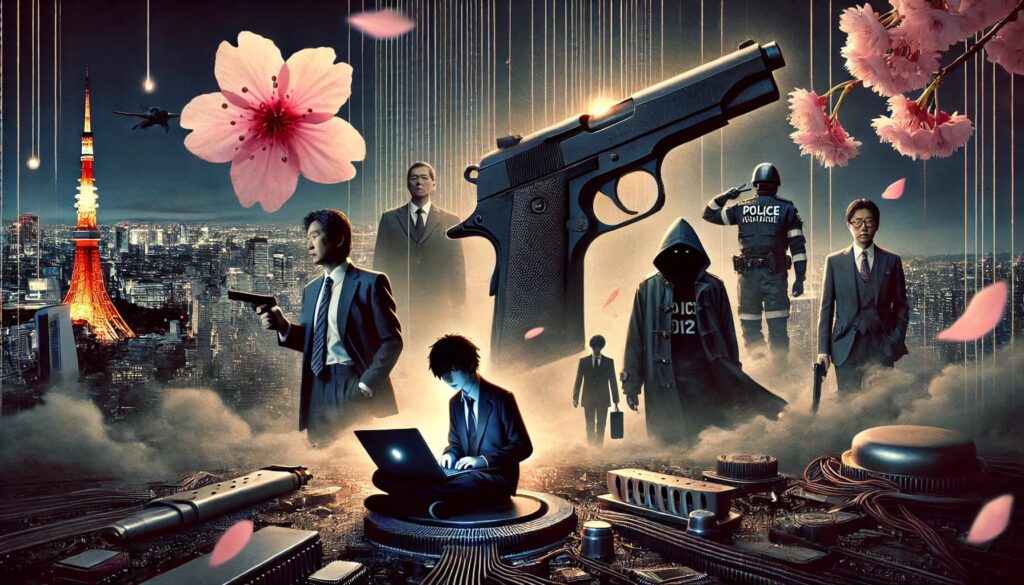

『相棒season16』第10話「サクラ」は、元日スペシャルとして放送された衝撃作です。

失踪した高校生たちと警察の拳銃「サクラ」をめぐる発砲事件、さらに背後に潜む国家権力と情報機関の不正が複雑に絡み合う本作は、スリリングかつ社会派の問題提起に満ちた展開が魅力。

この記事では、視聴者が最も気になる「高校生たちはなぜ犯罪に関わったのか?」「内閣情報調査室は何を隠したのか?」という核心に迫りながら、物語の構造と見どころを徹底的に解説します。

- 高校生ハッカーたちが巻き込まれた国家の陰謀

- 拳銃「サクラ」に秘められた正義と腐敗の象徴

- 右京が導く“正義とは何か”という本質的な問い

高校生ハッカーはなぜ巻き込まれたのか?利用された“才能”の行方

第10話「サクラ」は、発砲事件というスリリングな幕開けから、国家機関の深い闇へと物語が広がっていきます。

中でも視聴者の心を掴んだのは、3人の高校生ハッカーが国家の陰謀に巻き込まれていく構図でした。

なぜ彼らは、政治家や官僚のスキャンダルを暴くサイバーテロの実行犯に仕立てられたのか?その裏には、国家と名乗るにはあまりにも黒い“権力の手”が潜んでいました。

コンピューター大会優勝の実力が仇に

上条喬樹・椎名智弘・富樫航太の3人は、サイバーセキュリティの分野で名を馳せた高校生。

ハッキング技術を競う大会で優勝し、その技術力は高校生の域を超えていました。

しかしその“才能”は、国家の情報を裏から操る者たちの標的になります。

彼らが警察庁のシステムに無断侵入したことが、すべての始まりでした。

軽率だったかもしれない。

でも、彼らにとってそれは挑戦であり、自己証明でもあったのです。

ところがこの侵入行為を見逃さなかったのが、内閣情報調査室のケースオフィサー・安田英治。

安田は彼らの“違法行為”を逆手に取り、「見てはいけないものを見た」と脅し、彼らを違法なハッキング業務へと従事させていきます。

この時点で、彼らはすでに「自由」を奪われたも同然でした。

若者の才能が、本来向かうべき未来ではなく、権力者の掌で削られていくその姿は、あまりにも痛ましいものでした。

安田と有馬による脅迫と軟禁の実態

3人は表舞台から忽然と姿を消します。

「失踪」ではなく、安田による“拉致に近い拘束”だったというのが実態です。

用意された密室のような部屋で生活を制限され、食事・通信手段を管理された状態で、「このリストの人物を徹底的にハッキングしろ」と命じられる。

未成年でありながら、国家権力の道具としてシステマチックに利用されていたのです。

背後にいたのは、さらに上位の存在──内閣情報調査室の審議官・有馬武人。

彼の目的は、政敵や官僚のスキャンダルを事前に掴み、政治的に有利に立ち回ること。

政治の闇は“武器”として情報を使い、それを操る手先として高校生を選んだのです。

「特定秘密を見た。1000万円の罰金が必要だ。」

こうした言葉で、彼らを精神的に追い詰め、逃げ道を封じていく。

特に椎名智弘は、罪の意識と責任感に苦しみ、精神を病み始めていきます。

「山脇局長の死も、自分が引き金だったのでは…」という思いが、彼の心を深く蝕んでいきました。

この過程は、単なる事件の背景ではありません。

「若者を“情報”という名の鎖で縛る社会の冷酷さ」への強い警鐘でもあります。

彼らが悪だったのではない。

社会が、彼らの“知性”と“無防備さ”を同時に利用したのです。

このセクションの終わりにあえて問いたい。

“才能”は誰のためにあるのか?

大人たちがその答えを間違えたとき、未来の正義は、きっと二度と芽吹かないでしょう。

拳銃「サクラ」と警察内部の腐敗:事件の発端を読み解く

このエピソードの鍵を握るのが、警察官に支給される拳銃、通称「サクラ」です。

一発の銃声が、偶然を装った殺人事件、警察組織の腐敗、そして国家の情報機関の暗躍をつなげていきます。

この「サクラ」が意味するのは単なる凶器ではありません。

それは権力の中枢で進行する“正義の形骸化”と、“真実の隠蔽”の象徴でもあるのです。

拳銃「サクラ」が象徴する制服警察の闇

事件の発端は、クリスマスイベントでの突発的な発砲事件でした。

加害者・被害者の両者が現場から忽然と姿を消し、残されたのは数発の銃弾。

鑑識によって、それが警察官用拳銃「サクラ」のものと判明するや否や、事件の意味が一変します。

警察が扱う“正義の象徴”ともいえる拳銃が、犯罪に使われた事実。

その瞬間、警察は自らの体裁を守るために、真相よりも“管理責任”の所在隠しを優先し始めます。

サクラとは「制服警察官にのみ支給される標準拳銃」。

つまり内部犯行、あるいは内部の失態がなければ起こりえない事件でした。

それを知りながら、広報課長・社美彌子は会見で拳銃の情報を伏せようとする。

情報統制の先にあるのは、「国民の混乱防止」ではなく、組織の保身。

この描写は、リアルな組織論としても視聴者の胸に刺さります。

本来、正義を守るべき道具が、腐敗を覆い隠すための隠蔽物になってしまった。

警察官の自殺と証拠隠滅の構図

さらに事態を複雑にしたのが、交番勤務の警察官・風間の自殺です。

彼の遺体が発見された際、「サクラ」が持ち去られていたことが判明し、発砲事件との関連が浮上。

しかし、注目すべきはこの風間が、かつて所轄で刑事をしていたという点。

彼は3か月前に「事故死」とされた内閣人事局長・山脇の死に疑問を持ち、一人で極秘に捜査を続けていたのです。

つまり、風間の死は偶然ではなく、情報を知りすぎた者が消された可能性が高い。

そして、彼が所持していた「サクラ」が高校生たちの手に渡り、発砲事件が起きる。

この一連の流れを繋げていくと、明らかになるのは「正義の連鎖が断ち切られ、真実を追う者が淘汰される構造」です。

さらに衝撃だったのが、ハッカー「QTES689」が、風間の遺体映像を緊急災害速報メールで拡散したシーン。

それは、警察の“沈黙”に対する露骨な挑発でした。

この映像により、風間の死が“作られた静寂”だったことが白日の下に晒されます。

そして視聴者は、「誰が真実を語るのか?」「誰が沈黙を強いているのか?」という問いを強制的に突き付けられるのです。

風間の死、サクラの流出、広報課の情報統制。

どれもが偶然ではなく、緻密に仕組まれた“封じ込め”の工程でした。

右京と冠城がこの事実に辿り着いたとき、ようやく物語の軸が“権力による腐敗の連鎖”であることが明らかになります。

正義を守るはずの警察が、腐敗を覆い隠す存在になったとき――誰がそのバランスを正すのか?

その問いに答えを出すのが、他でもない、特命係の二人なのです。

右京と冠城が突き止めた真相:正義は力に勝てるのか?

第10話「サクラ」は、発砲事件を軸に物語が国家レベルの不正にまで広がっていきます。

しかし、それでも核心にあるのは、「正義とは何か?」という問いでした。

その問いに対し、杉下右京と冠城亘の特命係は、知性と信念、そして人間への眼差しをもって対峙します。

正義が“権力”に勝てるのか?このエピソードはその答えを、静かに、しかし力強く提示してくれます。

高校生との対話に宿る“正義の火”

3人の高校生が事件の背後にいると確信した特命係は、彼らが“真の犯人”ではない可能性を探り始めます。

中でも上条喬樹は、暴力ではなく情報によって世の中を変えようとした理想を持った少年でした。

彼が内閣情報調査室の審議官・有馬に銃口を向けたとき、その心には怒りと悲しみと、自分を裏切った大人たちへの絶望が渦巻いていました。

そんな彼に向けられた右京の言葉が、すべてを変えます。

「正義は、人間が生み出した“人工の植物”のようなものです。誰かが大切に育てようとしなければ、簡単に枯れてしまう。」

「僕は君に、その“育てる人間”になってほしいのです。」

この言葉に込められたのは、裁く者の論理ではなく、生きる者としての願いでした。

喬樹は、有馬を撃つ手を止めます。

正義の名を語りながら、それを暴力で行使しようとした自分の未熟さに、彼は気づいたのです。

そして、それを気づかせたのが、権力ではなく、対話の力でした。

このやりとりは、相棒という作品がただの刑事ドラマではないことを強く示しています。

人は変われる。絶望からでも、やり直せる。そんな希望を、右京の言葉はそっと灯してくれたのです。

内閣情報調査室の暴走と右京の信念

物語の終盤、ついに事件の黒幕・有馬が姿を現します。

彼の目的は、情報を使って権力を操作すること。

高校生たちのハッキング能力を利用し、官僚のスキャンダルを握り、国家を自分の“手のひら”に乗せようとしていたのです。

有馬は言い放ちます。

「国家の脅威には、ルールなど無意味だ。必要なのは、結果だ。」

その発言に、右京が返した言葉は、この物語の魂とも言える一撃でした。

「絶大な権力を握る者が、自らルールを破ることこそ、大罪ではありませんか?」

この対話に込められたのは、“正義とは、都合のいい選択肢ではなく、常に問い直されるべき姿勢である”という哲学です。

右京の信念は、事実を積み上げ、言葉を尽くし、「真実に耳を傾けること」に尽きます。

有馬の野望は、彼に脅されていた折口副長官の告白によって崩れ去ります。

そして、正義の名のもとに罪を犯した者たちが逮捕され、事件は一応の決着を見せます。

しかし右京の言葉通り、正義は一度の勝利では完成しない。

それは、これからも守り続けなければならない“火”であり、押しつぶされそうになるたびに誰かが拾い上げ、再び燃やすものなのです。

「サクラ」は咲いた。

だが、それが咲き誇るには、土を耕す人の信念が必要です。

右京と冠城が追い求めた“正義”は、単なる言葉ではなく、人が人に希望を託す行為そのものでした。

社美彌子の選択と母の覚悟:国家と家庭の狭間で

本作「サクラ」は、国家権力と個人の正義という大きなテーマに対し、もう一つの静かな戦いを描いています。

それが、社美彌子の“母としての選択”です。

広報課長として組織を守る立場にありながら、同時に一人の母として、国家の脅迫にさらされる娘を守ろうとする。

このエピソードで描かれる彼女の決断は、「正義」だけで割り切れない、感情と責任の交差点にありました。

脅迫される母、美彌子の苦悩

警察の内部情報に詳しい立場にある社美彌子は、「サクラ」盗難事件における記者会見を任されます。

しかしその裏では、彼女自身が“沈黙”を強要される圧力を受けていたのです。

届いた一通のメールには、こう記されていました。

「命令に従えば、あなたの“秘密”は守られる」

それは、彼女がかつてロシアのスパイであるヤロポロクと関係を持ち、娘を出産したという過去を暴露するという脅迫でした。

国家機関によるこの“個人の弱み”の操作。

それは正義の名の下に行われる“洗練された暴力”そのものであり、母である彼女にとっては最大の急所でした。

美彌子の沈黙は、保身ではありませんでした。

それは、娘マリアを守るための必死の防御であり、母としての矜持だったのです。

娘を守る決断と“沈黙”の強さ

右京と冠城が美彌子の苦境に気づいたとき、彼女の表情は毅然としていました。

「私は、正義よりも娘を優先する」――そう言っても誰も彼女を責められなかったでしょう。

しかし彼女は、決して正義からも背を向けなかったのです。

記者会見の場で、公安からの情報を公表するよう強要された彼女は、こう言い放ちました。

「新聞は私も読みました。その上で、何を信じるかは私の問題ではなく、皆さんの問題です。」

「私は今日、上条喬樹について公安情報を発表しません。それは“人間”の問題ですから。」

この瞬間、美彌子は“広報官”ではなく、“母であり、人間である”という立場を選び取ったのです。

この決断は、静かでありながら国家の暴力に対する最も痛烈なカウンターでした。

彼女は叫ばず、暴かず、ただ“語らない”ことで抗いました。

沈黙こそが最大の抵抗となるときがあるのだと、この場面は教えてくれます。

また、娘マリアを守るために、美彌子の部下・冠城亘が密かに動いていたことも描かれました。

彼は情報の一部を“裏から”漏らしながらも、美彌子に直接危害が及ばぬよう立ち回っていたのです。

チームとしての信頼と、個人としての思いやりが交差する描写に、相棒という作品の人間味が表れていました。

組織の中で立場を持つ者が、母として、人としてどう生きるか。

社美彌子というキャラクターを通じて、「国家」と「家庭」という二つの対立軸を見事に描いたこの回。

その姿に、母という存在の静かなる強さを見せつけられた気がします。

国家権力の腐敗とその責任者たち:有馬と折口の最期

「サクラ」という物語の中で、最も恐ろしい存在は拳銃を持った高校生ではなく、権力の椅子に座る“大人たち”でした。

特に、内閣情報調査室の審議官・有馬武人と、官房副長官・折口洋介のふたりは、正義の名の下にどれだけの不正を行えるかを体現するキャラクターです。

国家を支えるべき立場にある者たちが、いかにして「国家の名を借りて私利私欲を通す」のか──この構造を暴くことこそ、この回の核心でした。

「正義の仮面」を被った圧政者たち

有馬武人は、日本政府の機密を扱う内閣情報調査室の審議官というポジションにありながら、その権限を逸脱し続けていました。

表向きは“国家の安全保障”を理由に、裏では高校生を軟禁し、政敵のスキャンダルをハッキングさせていたのです。

彼がやったことは、強制労働であり、人格破壊であり、政治的な暗殺に近い情報操作でした。

その冷酷さが際立つのは、上条喬樹が銃口を向けたときの言動。

彼は恐れるどころか、喬樹を挑発し、撃たせることで“正義を潰そう”と企てていたのです。

まさに、「力のある者が人間の命をどうでもいいと考え始めたとき」、それは国家の崩壊と同義。

彼のような存在が「国を守っている」と自称することこそ、この社会の最も大きな病巣でした。

一方、折口副長官も同様に、保身と政治的地位のために行動してきた人物です。

かつて懇意にしていた内閣人事局長・山脇が自殺に見せかけて殺されたことにも気づきながら、沈黙を選んだ。

なぜなら、自身の息子の薬物事件をもみ消してもらう見返りとして、有馬に“借り”があったからです。

大義ではなく「個人の事情」が、国家の判断をねじ曲げていく現実に、視聴者はぞっとさせられたのではないでしょうか。

折口の告白がもたらした逆転劇

物語が動いたのは、折口の良心がわずかに顔を出した瞬間でした。

上条喬樹が有馬に迫る現場に、彼は自ら現れます。

そしてついに口を開きました。

「有馬に脅されていた。自分は利用された。そして、黙っていた。」

「このままでは、自分は父親としても、人間としても終わると思った。」

この告白は、国家の構造を揺るがす“内部告発”に他なりません。

衣笠副総監は、この証言を受けて、有馬の身柄を拘束します。

ようやく、「力による圧政」に歯止めがかかった瞬間でした。

同時に、折口は政治的責任をとり、副長官を辞任。

彼の罪が帳消しになるわけではありませんが、最後に選んだ“真実を話す”という行為は、かすかな贖罪と言えるでしょう。

この逆転劇の象徴的な点は、「正義の勝利」ではなく、“正義が負け続けてきた中で、かろうじて踏みとどまった”というリアリズムにあります。

事件は解決しました。

しかし、その背景にあった政治の腐敗、情報機関の暴走、そして沈黙を強いられてきた人々の存在が、すべて明るみに出たわけではありません。

右京の言葉を借りれば、「これはほんの一つの氷山の一角に過ぎない」のです。

だからこそ、「サクラ」というエピソードは問いかけます。

“正義”は、誰が持ち、誰が育てるものなのか?

その答えは、国家ではなく、我々一人ひとりの心にあるのだと。

“サクラ”に込められた意味とは?相棒が描いた日本社会の縮図

相棒season16「サクラ」は、ただの刑事ドラマでは終わりません。

この物語において“サクラ”とは、拳銃の名称でありながら、現代日本の制度・社会構造・そして正義のあり方そのものを象徴するキーワードとなっています。

何を撃ち、何を守るべきなのか。その問いが、視聴者一人ひとりに投げかけられました。

拳銃が象徴する暴力と責任の所在

「サクラ」という名の拳銃は、本来であれば市民を守るために存在しているはずのもの。

しかし今回、それは“失われた秩序”の象徴として描かれました。

発砲事件の発端も、その後の情報隠蔽も、全てが組織内で拳銃が持つ“力”をどう扱うかという問題に集約されています。

制服警官の拳銃が第三者に奪われるという“管理の崩壊”は、国家の統治能力そのものの崩壊とリンクしています。

そして、拳銃を使った少年の動機は、“正義のため”でした。

つまり、暴力の根源が「悪」ではなく、「正義」になったとき、人はどこへ向かうのかという恐ろしい命題が投げかけられていたのです。

同時にこの拳銃は、警察組織にとって都合の悪い「責任の所在」を浮かび上がらせる爆弾にもなりました。

誰が管理していたのか? なぜ流出したのか? その説明責任は曖昧にされ、もみ消されようとします。

日本社会において「責任を取る者」が曖昧になる構造が、ここにも如実に表れています。

つまり“サクラ”とは、暴力性とその管理不全、そして責任の空洞化を象徴していたのです。

少年たちの希望と“正義”の再起動

この物語に登場した高校生3人──喬樹・智弘・航太は、全員が極めて現代的な「情報世代」の象徴でした。

彼らが使ったのは銃だけではなく、ネット、サーバー、メール、映像という“デジタルの武器”でもありました。

しかし彼らの動機は、決して悪ではありません。

不正を見つけ、声を上げ、正義を取り戻したかった。

その“火”が、途中で利用され、操られ、歪んでしまっただけなのです。

右京が彼らに伝えた言葉。

「正義は、希望のない社会の中でこそ、育てる価値があるのです。」

このセリフには、絶望しかけた若者に再び未来を託そうとする大人の意志が込められていました。

「正義」とは、警察の中にあるものではなく、市民一人ひとりの中にある。

それをもう一度育て直そう。壊されたところから、始めよう。

この視点は、「サクラ」という作品をただの社会派サスペンスから、再生の物語へと昇華させたのです。

ラストで喬樹が銃を捨てる姿。

それは暴力の終焉でもあり、正義を“語る”側に戻ろうとする意志の表明でした。

咲き誇るサクラは、一時の華かもしれない。

でも、春は、いつかまた訪れる。

このエピソードは、そう信じたくなる希望を、確かに残してくれました。

喪失と回復のシンボルとしての「サクラ」

このエピソードで何度も語られる「サクラ」という言葉。

銃の名前として登場するが、その名を聞くたび、妙な違和感がつきまとう。

サクラは本来、春を告げる存在であり、人々に“始まり”や“再生”をイメージさせる象徴だ。

なのに、その名がつけられた拳銃が引き起こすのは、死、絶望、喪失。

まるで、希望そのものに引き金が引かれてしまったような皮肉。

このネーミングには、明らかに“狙い”がある。

銃の名前に込められた“皮肉”と“願い”

劇中で「サクラ」は、あらゆる場所に残酷な形で登場する。

警察官の手を離れ、少年の手に渡り、事件の発端となる。

風間巡査の死にも、山脇局長の死にも、すべてこの銃が絡んでいる。

つまりサクラ=破壊の象徴として物語に配置されているわけだ。

だが、よく考えてみると妙な選択だ。

わざわざ拳銃に「サクラ」と名づけた意図。

もしかしたら、それはこの国がずっと抱えてきた“二面性”を暗示しているのかもしれない。

日本では、サクラは祝福の花でもあり、別れの花でもある。

卒業式にも、入学式にも咲いている。

一度すべてが終わることを告げてから、次の始まりをくれる。

破壊と再生、そのどちらも内包している。

だからこそ、警察官が使う“最後の道具”に、この名を与えたのかもしれない。

秩序を守るための武器であり、社会を壊すかもしれない引き金。

それはきっと、「何を守り、何を終わらせるのか」という問いを銃に込めた名前なのだ。

希望を撃つのか、それとも芽吹かせるのか

物語の終盤、上条喬樹がその銃口を有馬に向ける。

あの瞬間、彼は希望を撃ち殺そうとしていた。

けれど、右京がそれを止めた。

「撃つな」という命令じゃなかった。

「君が今、何を信じて、その引き金を握っているのか」を問うたのだ。

喬樹が銃を手放したのは、正義の勝利ではない。

あれは、“自分の人生を他人の復讐に使わせない”という小さな決意。

そしてその選択によって、サクラは“破壊の象徴”から、“もう一度、始めるための記憶”に変わった。

サクラが再び咲く日が来るかどうかはわからない。

でも、あの銃口の先に希望を見た瞬間、物語の中でほんの少しだけ、春が訪れた気がした。

相棒 season16 第10話「サクラ」の総まとめと考察

元日スペシャルにふさわしく、大きなスケールと重厚なテーマを持って描かれた第10話「サクラ」。

発砲事件から始まり、国家情報機関の腐敗、高校生ハッカーの利用、そして正義と責任をめぐる攻防──。

それらが複層的に絡み合いながらも、一人ひとりの登場人物の葛藤と成長を丁寧に描いた名エピソードとなりました。

社会派ドラマとしての完成度

本作は明確に、“日本社会の構造的問題”を浮き彫りにする内容でした。

特に、以下の3点において非常に完成度が高いと言えます。

- 国家権力の暴走と情報操作というテーマを、サスペンス性を持って描いた点

- 正義と責任を背負うことの困難さを、登場人物それぞれの立場から表現した点

- 若者の希望と再生という、後味の良さを含んだ着地を選んだ点

また、右京の名セリフや、美彌子・冠城らの感情の描写が作品全体に人間味を与えています。

ただの“悪を裁く”物語ではなく、それぞれの立場の“苦しみ”や“決断”に寄り添っていたことが、視聴者の共感を呼びました。

スリリングな展開の中に、「静かな感情の揺らぎ」を仕込むのが相棒の巧みさ。

本作はまさに、社会派ドラマとしての“相棒の真骨頂”と言えるでしょう。

今後への伏線と見逃せないポイント

「サクラ」は1話完結ながら、シリーズ全体への“波紋”を残しました。

特に注目すべきは以下の点です。

- 社美彌子の過去と、娘・マリアの存在が再び浮上したこと

- 冠城が“情報を操作した”という曖昧な行動と、右京との信頼関係の変化

- 内閣情報調査室という巨大な伏線が登場したこと

特に美彌子に関しては、ロシアスパイとの関係という“相棒ワールド最大級の秘密”があるにも関わらず、いまだすべては語られていません。

今回の件が「再炎上の前兆」となる可能性は十分にあると考えられます。

また、国家と個人、正義と暴力、情報と沈黙といったテーマは、今後の相棒でも繰り返し描かれるであろう普遍的なモチーフ。

それらの原点が、この「サクラ」には詰まっていたとも言えるでしょう。

そして何より、この回を観終えた後に残る問い──

「正義とは誰のためにあるのか?」

「その正義を、自分は今、どこに持っているのか?」

この問いに立ち返る限り、私たちはまだ“真っ当に生きよう”とする力を失ってはいません。

「サクラ」は、そんな自省の起点として、いつまでも心に咲き続ける作品です。

右京さんのコメント

おやおや…新年早々、随分と重たい事件でしたねぇ。

一つ、宜しいでしょうか?

今回の事件で私が最も懸念を抱いたのは、“正義”という言葉がいとも容易く暴力とすり替えられていた点です。

高校生の少年たちは確かに未熟でしたが、彼らを利用したのは大人であり、国家であり、そして情報を握る権力そのものでした。

彼らが信じた“真実を暴くこと”が、他者を傷つける道具になってしまったのは、決して彼らだけの責任ではありません。

なるほど。そういうことでしたか。

内閣情報調査室の有馬審議官の行動は、まさに“国家の名を借りた個人の暴走”でした。

そして、それを許した周囲の沈黙こそが、最も根深い腐敗の源なのです。

結局のところ、正義というものは、誰かが掲げた瞬間に完成するものではありません。

それは常に、問い直され、育て直されるべき“姿勢”なのです。

いい加減にしなさい!

組織の都合で人を操り、沈黙を強いて、真実を葬ろうとするなど――感心しませんねぇ。

責任とは、役職でも権限でもなく、“目を逸らさない覚悟”によって示すべきものです。

さて、事件もようやく一段落したようですね。

今日は少し濃いめにアールグレイを淹れて、静かに反芻してみたいと思います。

…正義という言葉の重さについて。

- 高校生ハッカーが国家の陰謀に巻き込まれる構図

- 拳銃「サクラ」が象徴する警察内部の腐敗と責任放棄

- 右京と冠城の対話が“正義の火”を再び灯す

- 社美彌子が母として沈黙で抗う姿に焦点

- 内閣情報調査室の暴走と有馬・折口の最期

- “サクラ”という名が暴力と希望の二面性を示す

- 喪失と再生の物語として、現代社会を映し出す

- 正義とは誰が持ち、どう育てるものなのかを問う

コメント