『誘拐の日』第5話では、これまで断片的だった真相が一気に連鎖し、凛の中に眠っていた“記憶”が動き出す展開となりました。

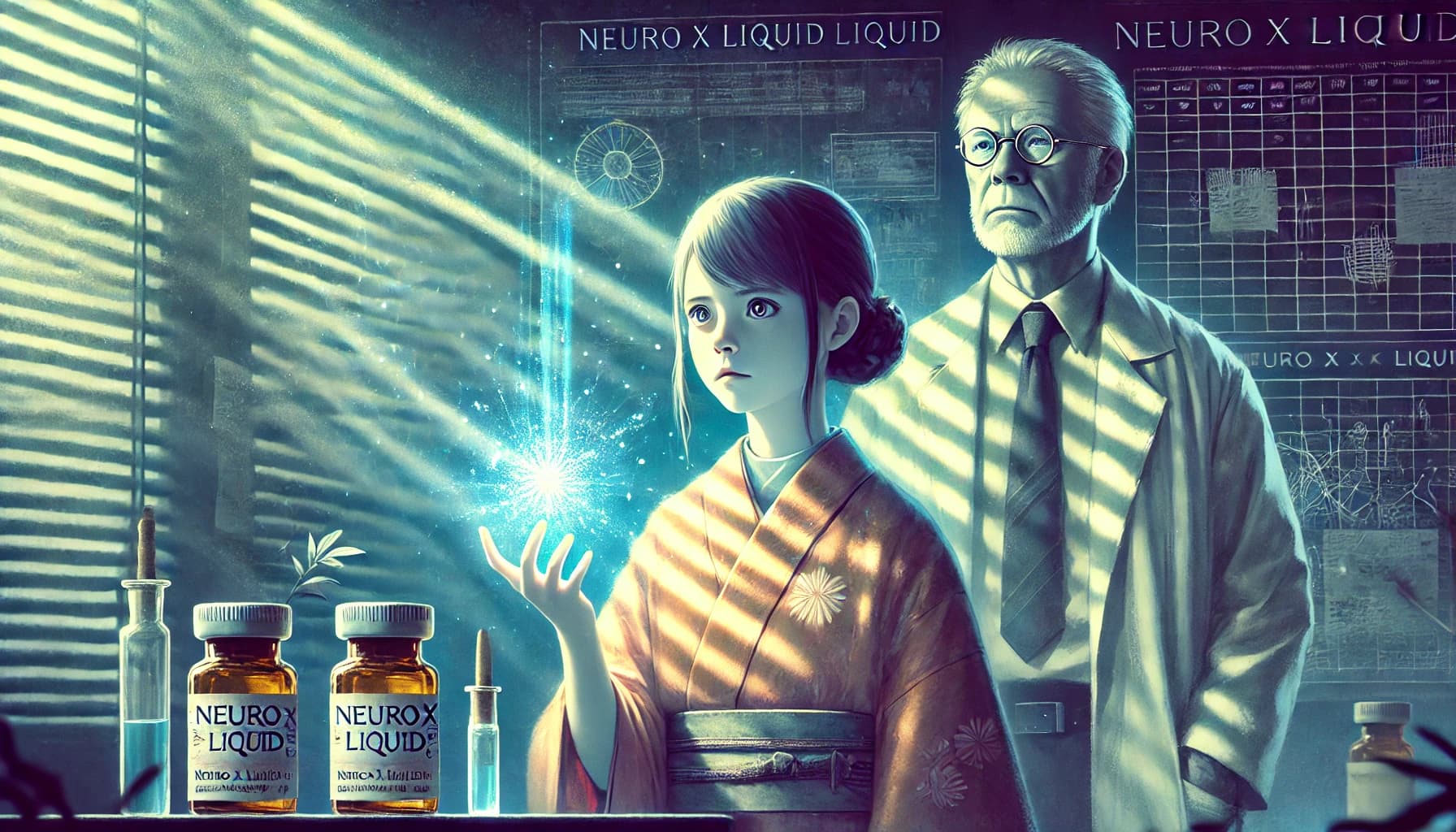

父・七瀬守の死、政宗との絆、そして天才を創り出す薬「ニューロXリキッド」──物語の核心へと踏み込むこの回は、伏線回収の嵐でありながらも、人間の欲望と親子の断絶が交錯する濃密な40分でした。

この記事では、第5話を読み解く上で重要な“感情の震源”を中心に、考察・伏線の意味・キャラ心理に迫ります。

- 凛の記憶が導く真実と物語の核心

- 「ニューロXリキッド」が示す天才と倫理の危うい境界

- 疑似家族としての政宗と凛の関係性の再定義

凛の記憶が動き出した瞬間が、すべての謎の導火線だった

第5話の核にあるのは、「記憶の再生が真実を動かす」という構造です。

凛という存在が“天才の象徴”から“記憶を持つ少女”へと変化した瞬間、それまで散らばっていた伏線が一気に交差し始めました。

このエピソードは、物語の「静から動」への劇的な転換点であり、視聴者の感情と物語のギアが同時に噛み合うタイミングでした。

断片的だった事件の記憶が“光”によって繋がる演出構造

凛の記憶が蘇るきっかけとなったのは、「警備員の持つ懐中電灯の光」。

これは単なる視覚的なトリガーではなく、“過去の闇”に差し込むメタファーとしての光として機能しています。

事件当日の夜、目に焼き付いたあの光は、凛にとって「恐怖」と「真実」が重なる象徴。

この光が再び現れた瞬間、物語は過去と現在の時間軸を一気に接続します。

演出としても、光が凛の瞳に反射し、その瞳の奥で記憶が一気に“点”から“線”へと繋がっていく様は圧巻。

ここに込められているのは、「記憶は意志でなく、感覚で呼び戻される」という深い感情認識のリアリティです。

「パトカーじゃない」──真犯人が警備員だったという衝撃

凛の口から漏れた「パトカーじゃない」という一言。

このセリフは、今まで視聴者が信じていた「犯人は警察関係者」という前提を根本から覆す破壊力を持っています。

つまり、犯人は“警察の権威”ではなく、それを模倣した“権威の影”──すなわち警備員。

これは「信頼される存在の裏切り」という物語の深層に切り込む設定であり、視聴者の価値観を揺さぶる構造的仕掛けです。

さらにこの警備員という存在は、表面では正義の象徴に近いが、内側には暴力的な“支配欲”を隠している。

これは現代社会における「形だけの正義」や「肩書きの虚構」に対する批評でもあり、深い社会性を帯びた展開でした。

松田の告白がもたらす“動機”のリアルと歪み

そしてこの回のもう一つの震源──それが松田の告白です。

「凛に注射していたのは、ただ命を守るためじゃなかった」──この言葉が示すのは、“医療の名を借りた実験”という残酷な真実です。

松田の動機には確かに医師としての「使命感」もありましたが、同時に「研究者としての承認欲求」も滲んでいました。

つまり、彼の行動は正義と欲望の中間に位置しており、「善意の皮をかぶったエゴ」というテーマが浮かび上がってきます。

特に、「凛に注射していたあの薬は、希望の光でもあり、支配の装置でもあった」という二面性が強烈に印象を残します。

視聴者としては、松田を完全に責めきれない。

なぜなら彼もまた、「大人たちの歪んだ秩序」の中で、自分なりの正しさを信じていたからです。

第5話は、記憶、光、告白といった要素を繊細に積み重ねながら、物語の根幹にある“真実”へと向かわせます。

凛の記憶の解放が導火線となり、視聴者の中に積もっていた違和感が一気に爆発するこの回は、まさに“感情の地層”が崩れ落ちる瞬間でした。

そして私たちは気づくのです。

この物語は「誘拐の事件」ではなく、「心の奪還の物語」なのだと。

「ニューロXリキッド」は希望か破滅か──天才を生む薬の正体

この第5話において、“ニューロXリキッド”はただの医薬品ではない。

人間の可能性を引き出す装置であり、同時に人間性を奪う毒として描かれている。

この薬を巡る物語は、「天才とは何か」「倫理とは何か」を問いかけ、視聴者に深い思考を促す哲学的な回路へと踏み込んでいく。

“希望の光”と呼ばれた凛が毎日打たれていたものの意味

「凛は特別だ」──この言葉の裏には、“天才の条件”を人工的に作り出すという冷たい現実があった。

凛が毎日打たれていた注射、それが“ニューロXリキッド”。

この薬の正体は、脳のシナプス結合を一時的に強化し、思考能力を飛躍的に高めるというもの。

しかしそれは同時に、副作用として情動の抑制・依存性・人格変容を伴う、危険な領域に踏み込む薬だった。

つまり、凛が「天才」であり続けるために支払っていた代償は、“人間らしさの喪失”だったとも言える。

この事実が明かされたとき、視聴者の中に芽生えるのは「憧れ」ではなく、「同情」や「怒り」の感情だったのではないか。

薬の“レシピ”を巡る水原と福住の目的の違い

ここで浮かび上がるのが、薬を巡る大人たちの思惑──水原と福住、それぞれの目的だ。

水原は、医療の限界を超えた治療の可能性を信じる“理想主義”であり、

福住は、薬を「支配と金儲け」の道具とする“現実主義”に傾いている。

この対比構造が見せるのは、「技術」の中立性と、「使う人間のモラル」が持つ恐ろしさだ。

凛の身体を舞台にしたこのせめぎ合いは、“子どもを利用する大人たち”という社会の闇の縮図でもある。

彼らが追うのは薬の“レシピ”だが、それは単なる成分表ではない。

人の感情と知性をどう操作するか、という“倫理のレシピ”でもあるのだ。

七瀬守の「秘密主義」がもたらしたもう一つの闇

そして忘れてはならないのが、凛の父・七瀬守の存在だ。

彼はこの薬の創始者でありながら、その全貌を誰にも明かさなかった。

彼の秘密主義が「守るため」だったのか、「隠すため」だったのか──物語はその答えをあえて曖昧にしている。

ただ一つ確かなのは、彼の“沈黙”が、凛の苦しみを結果的に長引かせたという事実だ。

彼は何を恐れていたのか?

おそらくそれは、自分が創り出した薬によって、人が“人でなくなる”未来だ。

その恐れが正しかったことは、福住の冷徹な欲望によって証明されてしまった。

七瀬守が信じたのは、「知能の進化」だったかもしれない。

しかしその代償に「感情の死」を見落としたのだとすれば──彼の選択は、やはり人間としての敗北だったのかもしれない。

“ニューロXリキッド”という薬は、フィクションの中だけで語られるものではない。

現実の世界でも、「便利」や「進化」の裏にある副作用を、私たちはしばしば見逃している。

この薬の正体とは、技術の暴走を許す「人間の無関心」そのものだったのかもしれない。

政宗と凛の絆が「父性」を再定義する

『誘拐の日』の第5話で描かれた政宗と凛の関係性は、「犯罪者と被害者」ではなく、「擬似的な父と娘」へと確実に進化していた。

この回で照らされたのは、“血縁ではない絆”が本当の家族を形作る可能性。

政宗の行動は、「父性」という言葉の定義を変えるほどの温度を持っていた。

「守る」という言葉の裏にある政宗の贖罪

政宗は第1話から一貫して、凛に対して「守る」と口にしてきた。

だがそれは単なる約束ではなく、過去の罪への贖罪と、自分自身を人間に戻すための祈りでもあった。

彼が凛を守る理由は、「彼女が子どもだから」ではない。

凛という存在が、政宗にとって“人としての残された最後の感情”を思い出させてくれるからだ。

彼の「守る」という行為は、凛のためであると同時に、自分の“心を取り戻す”ための儀式でもある。

その“守る”が「暴力」ではなく、「傍にいること」「嘘をつかないこと」「一緒に泣くこと」に変わっていった過程に、政宗という人間の再生の物語が宿っている。

凛のセリフ「政宗より大事なことなんてない」が放つ重さ

「政宗より大事なことなんてない。」

この一言は、視聴者の心を掴んで離さなかった。

このセリフが響いたのは、凛が初めて「選んだ言葉」であり、「選んだ家族」を肯定した瞬間だったからだ。

たとえ政宗が誘拐犯であっても、たとえ過去に何をした人間であっても、「自分を本気で想ってくれる人」を選んだその眼差しに、凛の覚悟と成長が表れていた。

また、このセリフは「天才」としての凛ではなく、一人の子どもとしての叫びでもあった。

「もっと誰かに必要とされたかった」「もっと普通に愛されたかった」──その願いが詰まっている。

だからこそ、この言葉は“泣けるセリフ”ではなく、“生きたセリフ”として心に残る。

疑似家族の絆が“誘拐”というテーマを逆照射する

このドラマのタイトルは『誘拐の日』。

だが第5話を経て、この「誘拐」という言葉の意味が反転してくる。

政宗と凛が築いた関係は、「誘拐」から始まった“解放”の物語なのだ。

むしろ凛は、父から、科学から、薬から、「過剰な期待」という檻から“誘拐されて”やっと自由になれた。

「疑似家族」は、偽物ではなく“再定義された家族”として描かれている。

そしてその家族には、ルールも義務も血縁もない。

あるのは「一緒にいたいという選択」と「守りたいという意思」だけだ。

この構図は、従来の「誘拐=悪」「血縁=正義」という単純な二項対立を崩す。

本当の家族とは、血ではなく、選び合う心でできている。

政宗と凛の関係は、“誘拐犯と被害者”という枠を越えて、「感情で繋がる家族」の可能性を私たちに提示してくれる。

だからこそ、この回はただの“伏線回収”では終わらず、人間関係の本質に触れるエピソードとして強く心に残った。

福住と富雄──“表と裏の支配者”が動き出す

第5話でついに全貌を見せ始めたのが、“支配する側”の人間たち──福住と富雄である。

彼らは表向きには政治・医療・治安の顔を持ちながら、その裏で巧妙に“操作”という暴力を行使している。

この2人の動きが加速したことで、物語は一気に「倫理と支配」のフェーズへと移行した。

権力と金に支配された「大人たち」の歪な倫理

福住は医療研究の最高責任者という立場にありながら、「人間の進化」を金と権力の道具として捉えている。

富雄は政治家としての顔を持ちながら、科学の成果を国家プロジェクトとして利用する腹を隠さない。

この2人に共通するのは、“人間”ではなく“成果”しか見ていないという視点だ。

彼らにとって凛は、天才少女ではなく「資産」であり、「鍵」であり、「変革の装置」にすぎない。

そしてその思想は、倫理というブレーキが効かなくなった“正義の暴走”でもある。

つまり彼らの中にあるのは、「正しいことをしている」という自負。

だからこそ恐ろしい。

悪意のない悪ほど、世界を静かに破壊するものはない。

「凛がいなくなればすべてが変わる」富雄の発言の意味

富雄のセリフ「凛がいなくなればすべてが変わる」は、単なる焦りや暴言ではない。

これは、「一人の存在が、この社会構造全体を揺るがす」という事実の裏返しだ。

彼のこの言葉には、「凛」という少女の力が、単なる科学的成果を超えて社会の構造そのものに介入し始めているという警告が込められている。

裏を返せば、凛が生きている限り、支配の正当性が脅かされるということでもある。

この言葉が発せられることで、視聴者は気づかされる。

この物語は、ひとりの少女を巡る戦いであり、社会全体を映す鏡でもあるのだと。

山崎という“曖昧な善悪”が潜む立ち位置にも注目

一方で、福住や富雄と同じ「大人」の世界に属しながら、明確に一線を引いているのが山崎である。

彼は捜査機関に属しながらも、誰にも完全に肩入れしない「中立の仮面」をかぶっている。

だがその中立性は、本当に中立なのか?

彼の立ち位置はむしろ、「どちらの側にも転び得る未確定性」にこそ価値がある。

正義と悪の境界線をあえて曖昧に保つことで、視聴者に“判断の余白”を委ねているのだ。

こうしたキャラ配置は、物語にリアリティを与える。

なぜなら現実には、「完全な悪」も「完全な正義」も存在しないからだ。

山崎という“揺らぎ”があることで、福住と富雄の“確信的な悪”が際立つという効果もある。

第5話では、こうした“支配者たち”の顔が次々と露わになることで、物語の熱量が一気に変わった。

凛という一人の少女が、社会構造、倫理、正義の定義すら揺るがす存在になっている今、

「支配する側とされる側」という構図の外にある“新しい物語”が生まれようとしている。

鮫洲、田川、須之内──“脇役”が見せた人間ドラマの温度

主軸となる凛と政宗の物語の裏で、第5話は“脇役”たちの感情の揺れが静かに波紋を広げていた。

このドラマの強さは、サブキャラクター一人ひとりにも確かな人生の温度があるということ。

その“揺らぎ”が、視聴者の中に「これはフィクションではなく、自分の隣にある物語かもしれない」と思わせる。

鮫洲の葛藤と政宗への複雑な感情

鮫洲というキャラクターは、常にどこか一歩引いた距離感で描かれてきた。

だが今回、彼の視線に浮かんだ「怒り」と「諦め」、そして「羨望」に似た複雑な感情が印象的だった。

政宗に対して抱くその感情は、「自分にはできなかった選択」を突きつけられた男の葛藤そのものだった。

鮫洲は正義を信じてきた。

だが正義が届かない場所で、政宗が“罪を背負ってでも守ろうとする姿”に、内なる羨望と矛盾が湧き上がる。

この揺れが、鮫洲という人物に「現実的な正義の限界」と「人としての弱さ」を宿らせている。

田川と松田、過去に縛られた医療関係者たちの闇

田川と松田──どちらも医療に関わりながら、倫理と信念の間で揺れてきた。

特に田川は、「なぜ七瀬守の研究を止められなかったのか?」という後悔を背負って生きている。

彼の沈黙や遠回しな言い回しの中には、「あの時、言えなかったこと」がずっと滲んでいた。

一方の松田は、ようやく自分の過ちと向き合いはじめた。

彼の告白は、「凛の命を守りたい」という一心だったが、それが他人の身体を勝手に使うという暴力にもなっていたことを認めた。

この2人が対比的に描かれることで、“医療の名のもとに行われる行為”の怖さと、医師としての人間的弱さが浮き彫りになる。

須之内刑事の「執念」が正義へと昇華される瞬間

須之内刑事は、初期から一貫して「しつこい男」として描かれていた。

だがその“しつこさ”こそが、第5話で真実に一歩近づく鍵となった。

彼の執念は、「正義感」ではなく、「事件を解決するという純粋な使命」から生まれている。

どこか冴えない風貌の彼が、誰よりも真実に執着していた──この事実が視聴者の胸を打つ。

須之内のような存在が、この物語の中で“正義”の火を絶やさない。

正義はスマートじゃないし、誰からも賞賛されない。

だが彼の姿が証明する。

「諦めない」という行動こそが、最も誠実な正義なのだと。

『誘拐の日』の人間ドラマの深さは、主役の裏で生きる“名もなき感情たち”に支えられている。

鮫洲、田川、松田、須之内──それぞれの背景には、語られない想いと選ばれなかった過去がある。

それでも彼らは「誰かのために何かを選ぶ」。

その温度が、この回の余白を強く震わせた。

誘拐の日 第5話を通して浮かび上がる“テーマ”の正体とは

『誘拐の日』第5話は、物語のスピードが加速しただけでなく、これまで積み重ねられてきたテーマたちが、一つの交差点でぶつかり合う回だった。

科学の光、倫理の影、家族という名の不確かさ──それらが同時に視聴者の感情を揺らす。

このエピソードは、ただのサスペンスではなく「問いかけとしての物語」へと進化した瞬間でもある。

科学×倫理×家族──すべてが交差するこの回のメッセージ

“ニューロXリキッド”という科学的進化の象徴。

凛という「成果としての人間」。

そして政宗という「血縁の外から選ばれた家族」──この3つが、第5話で一つのテーマへと統合された。

そのテーマとは、「人間を定義するのは、技術ではなく感情である」ということ。

どれだけ知能が高くても、感情がなければ人ではない。

どれだけ正しい研究でも、倫理がなければ破壊だ。

どれだけ血がつながっていても、選び合わなければ家族ではない。

このドラマが描こうとしているのは、科学や制度の“外側”にある人間性の回復なのだ。

「本当に強い人は闘わずに勝つ」凛の言葉に込められた哲学

凛が放った「本当に強い人は闘わずに勝つ」という一言は、今回最も深く心に残るセリフだった。

それは「争いを避けろ」という意味ではない。

“人を力でねじ伏せること”が強さではない、という価値の転換だ。

このセリフの真意は、「理解されないままでも、自分の信じる道を選び抜く覚悟」にある。

闘わないのではなく、「闘い方を変える」こと。

つまり、自分の心を守ることで、相手を支配しない強さを手に入れるということ。

それを子どもの凛が言ったからこそ、このドラマは視聴者に対して大人の倫理を問うている。

ラストの“身代金要求”が問いかける本当の意味

そして衝撃のラスト、「身代金要求」の再始動。

だがここに込められたメッセージは、金銭や犯行声明のそれではない。

これは「凛という存在の価値を、この世界がどう測るのか?」という試金石だ。

誰が凛を奪い、誰が凛を守るのか。

この“価値の争奪戦”は、社会にとっての人間の扱いそのものを問う。

凛の人生は、誰かのモノではない。

彼女自身が「選ぶ」ことでしか、凛の未来は成立しない。

だからこそ、この身代金要求は“脅迫”というより社会に突きつけられた問いなのだ。

『誘拐の日』第5話が浮き彫りにしたのは、「科学の進歩に、人間の倫理は追いつけるのか?」というテーマだった。

そしてもう一つ──「家族とは誰を守る存在か?」という問い。

視聴者に委ねられたその答えは、次回の物語に、そして私たち自身の日常にも静かに響いていく。

凛の「目をそらす」仕草が語る、“見たくないもの”と“見えない優しさ”

この回で何度も描かれた、凛がふっと視線を逸らすあの仕草。

言葉でも感情でもなく、「視線」でしか語れないことがある。

それは単なる恐怖や拒絶ではない。あれは、見たら壊れてしまうものへの“防衛”だ。

人は見たくないものから目を逸らす。でもそれは「逃げ」じゃない。

凛は自分に起きたこと、薬のこと、父の死──すべてを知っている。

でも、それを“直視する”ことで何かが壊れることも分かってる。

だから視線を落とす。だから前を見ない。

その仕草に込められているのは、自己防衛という名の“生きるための演技”なんだ。

そしてそれを責めることなんて誰にもできない。

人は、ときに「ちゃんと向き合う」より、「少しだけ目を逸らす」ことで壊れずに済む。

政宗は、それに気づいてる。だから「見つめ返さない」優しさがあった。

凛が目を逸らしても、政宗は無理に覗き込まない。

目を合わせようとしないその距離感に、“人としての正しさ”より“人としての優しさ”を感じた。

何も聞かず、追い詰めず、ただ隣にいる。

それは「父性」でも「保護者」でもなく、もっと柔らかくて名前のない感情。

言葉にならない想いを抱えた者同士が、同じ空気を吸ってるだけで安心できる──そんな関係性。

このドラマは、台詞で全てを説明しない。

目線、沈黙、逸らした背中。そのすべてが物語を進めてる。

そしてあの「目を逸らす」仕草は、まだ心が壊れていない証でもある。

壊れる前に逸らせたこと、それ自体が希望なんだ。

『誘拐の日』第5話が描いた「記憶と選択」の物語のまとめ

第5話は、物語の“真実”が動き出すと同時に、登場人物たちの“心”が交差する回だった。

記憶の断片が繋がり、人は「なぜその選択をしたのか」が浮かび上がる──それがこのエピソードの核心だった。

今、私たち視聴者が向き合っているのは、誘拐事件ではなく、記憶によって人が“選ばされる”世界の不条理かもしれない。

凛の記憶=真実のトリガー

凛の記憶は、この物語における「地雷」であり、「鍵」でもある。

その断片的な記憶は、最初は感覚の閃きとして描かれ、やがて証拠として浮上し、最終的には真実のトリガーとして機能する。

しかし、それは“真相解明”のためのツールではない。

この記憶はむしろ、「自分の人生を自分で取り戻すための第一歩」として位置づけられている。

凛は記憶を思い出すことで、誰かの人形ではなくなり、自分という存在の輪郭を自分で描こうとしているのだ。

政宗と凛の関係性が物語の“倫理軸”になっている

政宗という存在が、物語の中で一番“倫理的”なキャラクターになっていることは興味深い。

かつての誘拐犯が、いまは凛の意思を尊重し、共に逃げ、共に選ぶ側にいる。

それに対して、大人たち(富雄・福住)は、「守る」という名のもとに凛をコントロールしようとしている。

この対比によって、倫理の軸がズレていく社会の姿が浮き彫りになる。

政宗と凛の関係性は、「誰が正しいのか」ではなく、「誰が相手を“人として”見ているのか」という問いそのものだ。

次回、いよいよ核心へ──黒幕の正体と希望の行方に注目

物語はいよいよ核心へ。

“黒幕”の存在がぼんやりと輪郭を持ち始め、凛の価値を奪い合う攻防がさらに激化する。

だが、その黒幕が何を象徴するのか──個人の欲望か、国家の制度か、科学の未来か──それはまだ明らかになっていない。

注目すべきは、ここから先が「暴き合い」ではなく、「選び合い」の物語に変わっていく可能性があることだ。

凛が、政宗が、そして視聴者が、“どの未来を選ぶか”。

その選択が、この物語を単なるサスペンスではなく、「生き方の物語」へと昇華させていく。

第6話、その“希望の火種”を見逃してはいけない。

- 凛の記憶が物語の導火線となり、真実が動き出す

- 「ニューロXリキッド」が希望と支配の両義性を持つ薬として描かれる

- 政宗と凛の関係が“父性”を再定義し、疑似家族の絆が浮き彫りに

- 福住・富雄ら支配者たちが倫理を越えて動き出す

- 脇役たちの葛藤が物語に人間ドラマの厚みを加える

- 「本当に強い人は闘わずに勝つ」凛の言葉が物語の哲学を象徴

- “目を逸らす”仕草に込められた、凛の生き抜くための感情防衛

- 科学・倫理・家族が交差する中で、「選び合うこと」の価値を問う回

コメント