「殺す資格がある人間なんて、いるのか──」

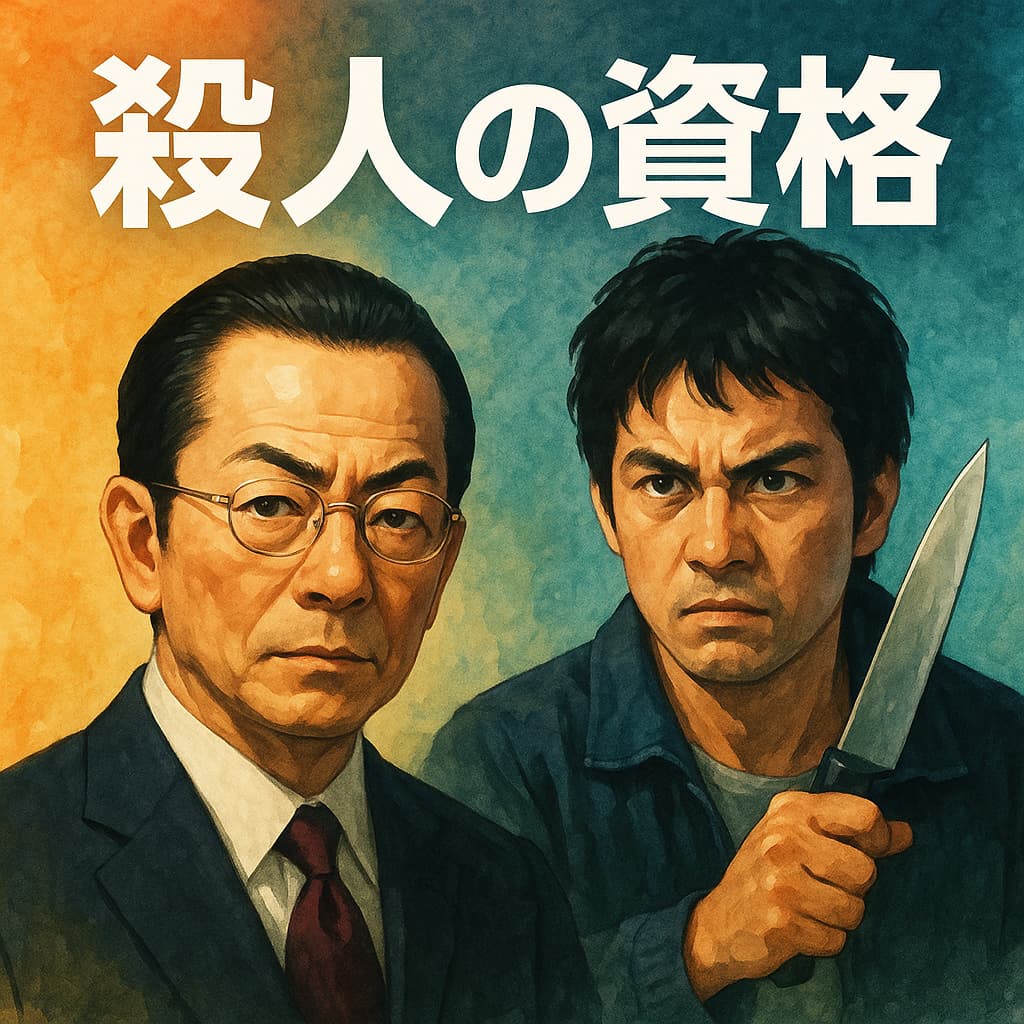

『相棒season5』第18話「殺人の資格」は、“誤報”という見えにくい罪と、それに翻弄された人々の人生を描いた重厚な回です。風俗ルポライターという異色の職業を持つ芝木。彼の過去にあった一つの記事が、静かに人の命を奪い、別の人間の心を壊し、そして今、新たな殺意を引き起こそうとしています。

本記事では、「誰に殺す資格があるのか?」という問いを軸に、物語の構造、人物の心理、そして「救済の可能性」について深く考察していきます。

- 相棒「殺人の資格」が描く、報道と正義の危うい境界線

- 加害者と被害者の立場が交錯する人間ドラマの本質

- “資格”という言葉の裏に潜む、救済と赦しの構造

芝木が伊庭を殺そうとした理由──すべては「自分の手でけじめをつける」ためだった

この物語の冒頭で描かれるのは、“人を殺そうとしていた男”ではなく、“殺させられそうになっていた男”だ。

フリーライター・芝木倫明は、ただの加害者ではなかった。

この第18話「殺人の資格」が問いかけるのは、「人を殺す理由」ではなく、「殺意を植えつけられる資格」の方だった。

仕組まれた殺人未遂:偽装された殺人とビデオテープの真相

右京と亀山が芝木の部屋で発見したビデオテープ。それは、明確な殺人の証拠…のように見えた。

だが、その映像には違和感があった。死体はない。血も流れていない。

そう、この「殺人映像」は完全に仕組まれたフェイクだった。

録画された“殺害現場”がレンタルスペースであると判明した瞬間から、事件は静かに裏返る。

殺されたはずの女性・安田富美代は実は生きていて、夜逃げしていた。

では、あのビデオは何だったのか? それは、視聴者にとっても、芝木にとっても、ある“誤解”を生むための装置だった。

「芝木も殺人をする番だ」という空気をつくり、彼を“殺す資格のある人間”に仕立てるための“罠”。

見せかけの殺人で罪悪感を刺激し、手紙で背中を押し、記者としての過去まで利用する──それはもう、「犯人による精神的洗脳」と言ってもいい。

この罠を設計したのは誰か? それは、“復讐”を動機とする人間──田ノ上啓だった。

彼は、巧妙に芝木の精神を追い詰め、次の“殺し”を強要しようとしていた。

そして、芝木が狙ったターゲットは、10年前に取材対象だった父を取り調べた刑事・伊庭。すべてが“その時のけじめ”として芝木に託された。

罪の連鎖:「人殺し」と言われた過去が、今も芝木を縛り続ける

芝木は元新聞記者だった。政治部のエースとして不正献金を暴く記事を書き、世間を騒がせた。

だがその記事には確認不足という致命的な過ちがあった。

結果として、名指しされた人物──田ノ上義紀は、自ら命を絶った。

芝木は、「記事で人を殺した」と、遺族に面と向かって言われた。

あの瞬間から、彼の“記者としての人生”は終わった。

いや、人生そのものが止まってしまったと言ってもいい。

「自分の言葉で、人の命を奪った」というトラウマ。

その罪を、自分自身も“死ぬまで忘れられなかった”からこそ、伊庭への殺意は、まるで「罰の継続」のように芝木を突き動かした。

彼は、人を殺すことでしか贖えないと思い込んでいた。

いや、殺すことによって自分も終われると考えていたのかもしれない。

だが最終局面で、芝木は“本当に刺す”という選択をしなかった。

彼が刺したのは相手ではなく、自分の手だった。

その瞬間、芝木は「自分の手で終わらせる」という呪いから、ほんの少しだけ自由になった。

このエピソードが刺さるのは、“過去に縛られる人間の痛み”が、芝木の言葉ではなく行動で語られているからだ。

何も言わず、ただ刃を自分の中に向けたあの手の震えこそが、「罪を知る者の手」だった。

芝木が本当に殺したかったのは、伊庭ではなく、自分の中に生き続ける“あの日の自分”だったのかもしれない。

誤報が引き起こした”本当の殺人”──過去に葬られた命の重さ

スクープは、いつも誰かの人生を踏み越えて生まれる。

報道とは正義の名を借りた“暴力”になりうるし、記者は時にそれに気づけない。

この回が鋭く突きつけるのは、「正しいつもりの行動が、誰かの命を奪ってしまう現実」だった。

10年前のスクープと自殺:「報道の正義」が奪った命

芝木がかつて帝都新聞の記者だった頃、政界と建設業界を揺るがす不正献金疑惑をスクープした。

記事では田ノ上義紀という建設会社の総務部長を実名で糾弾。

社会的インパクトは大きく、世間は「新たな正義の象徴」として芝木の記事を称えた。

だが、その裏で起きていたのは、報道される側の命が静かに削られていく過程だった。

記事をきっかけに、田ノ上は警察の厳しい取り調べを受け、ついには自殺する。

報道された内容が誤報だったと明らかになった時、正義は一転、殺意に変わった。

メディアは訂正記事を出した。会社は芝木を処分した。

だが、亡くなった田ノ上の命は戻らない。

そして、遺族の口から放たれた一言──「人殺し」。

この言葉は、裁判所の判決よりも重く、冷たく、鋭い。

芝木はその言葉を背負って、新聞社を去った。

自分の言葉で、人の命を終わらせてしまった。 その事実は、刑法では裁かれないが、良心は一生手放さなかった。

そして10年後、その亡き田ノ上の息子・啓が現れる。

彼は、自ら手を汚さずに“芝木を殺人犯に仕立てる”という遠回しな復讐を選んだ。

誤報が奪った命は、そのまま別の“殺意”に姿を変えて、連鎖を続けていった。

元刑事・伊庭と元記者・芝木、二人が背負う“贖罪”のかたち

この事件にはもう一人、重要な“過去の人”がいる。元刑事・伊庭剛憲だ。

彼は、田ノ上を取り調べていた刑事だった。

芝木が書いた誤報、それに連動した過酷な取り調べ、それが結果的に田ノ上を追い詰めた。

伊庭はその責任を自ら感じ取り、警察を辞職。今では警備員として静かに働いている。

芝木と同じように、“自らの行動が人を死に至らしめた”という悔恨を抱きながら、10年間沈黙を守っていた。

つまり、芝木と伊庭は「それぞれの立場で田ノ上を死なせた」という意味で、加害者でありながらも、誰よりも苦しむ“被害者”でもあった。

だが、この物語はその2人に、きれいごとのような“和解”を与えない。

むしろ、殺意が向かうことで、ようやくお互いが向き合う機会が与えられる。

クライマックスで芝木は、伊庭にナイフを向けた。

でも刺さなかった。その手は、自分を傷つけただけだった。

なぜなら、殺すことで救われる苦しみなんて、本当は存在しないから。

右京は、その芝木の行動に意味を見出し、こう言う。

「あなたがその手で刺さなかったこと。それだけが、彼(啓)を救う希望になるのです」

過去を消すことはできない。でも、同じ悲劇を繰り返さない選択だけは今、ここでできる。

そしてその“選択”こそが、芝木に唯一許された贖罪の形だった。

「贖罪」は罪の帳消しではない。二度と同じ手で誰も傷つけないこと、その覚悟のことなのだ。

過去を直視する勇気こそが、“殺人の資格”に終止符を打つ鍵になる。

復讐の資格は誰にもない──田ノ上啓の歪んだ正義

田ノ上啓は、人を殺してはいない。

けれど、その手で人を殺させようとした。

「父を殺した罪を償え」と言わんばかりに、かつて父を死に追いやった男・芝木に復讐の刃を託した。

だが、自分では手を汚さない。 その選択こそが、この回の闇の深さだ。

\「資格」というテーマを深掘りしたいあなたへ/

>>>相棒season16 DVDで“資格”と再会する

/思考するドラマが、また始まる\

殺人教唆という選択:「自分は殺さない」ことの欺瞞

10年前、自分の父を報道と取り調べの“誤った正義”によって失った少年・啓。

彼はその瞬間から、大人になる過程を“復讐”のために消費してきた。

父の死の責任を取らせたい。 でも、それを正面から訴える術も、法的な処罰もない。

だから彼は選んだ。他人の手を使って、芝木に罪を背負わせるという最も冷静で、最も非人間的な方法を。

殺害ビデオの捏造、ヒロコの証言を利用する段取り、そして「今度は自分の手で」と命じる手紙。

これはもう、「復讐」というより“精神的テロ”に近い。

啓は自らの手を汚すことなく、芝木に再び“人殺し”というレッテルを貼ることを目的に動いていた。

それは、父を殺した人間に“同じ重さの罪”を背負わせるという強烈な歪んだ論理。

けれど、彼の言い分を完全に否定できる人間がどれほどいるだろうか?

家族を殺された被害者遺族が、裁判の判決に納得できなかったとき、心の奥で「自分が裁く」と思ったとしても、誰がそれを責められるだろう?

啓が選んだ方法は間違っていた。

でも、その怒りと悲しみは本物だった。 そこがこの回の怖さであり、重さだ。

復讐と正義の境界線:「あなたに救えるのはあなただけだ」と右京は言った

取調室で、啓は薫にこう問いかける。

「僕のしたことは罪になるんですか?」

その問いの裏にあるのは、「僕は直接手を下していない」というロジックだ。

それは表面的には正しい。実行犯ではないし、ナイフも持っていない。

だが、右京は見逃さない。

殺させるように仕向けた時点で、もうそれは“加害”だと。

そして、芝木の告白と対峙を許す。

その対話の場を設けた右京は、芝木にこう伝える。

「復讐というもっとも愚かな行為に、とりつかれてしまった彼を救えるのは、あなたしかいない」

この台詞は、右京が法を超えた“情の領域”に足を踏み入れた瞬間だった。

法律では裁けない、心の罪を、どうすれば償えるのか?

それは、謝罪でも罰でもない。過去と向き合い、話すことだ。

最終盤、芝木が取調室に現れ、啓に語りかける。

「何から話せばいいか…」

その瞬間、啓は叫ぶ。

「全部!」

その“全部”の中には、怒りも、絶望も、そして……聞きたかった真実もあった。

殺したいほど憎かった相手が、自分と同じように苦しみ続けていたと知ったとき、啓はようやく一つの問いに向き合うことになる。

「本当に、復讐で癒えるものはあるのか?」

このエピソードが語るのは、「復讐は正義ではない」という古典的なメッセージではない。

それは、正義と復讐の境目がいかに曖昧で、そして時に人間らしく見えてしまうかという事実だ。

田ノ上啓は、裁かれるべき罪を犯した。

けれど、彼を本当に救うことができるのは、“罪の加害者だったはずの男”芝木しかいなかった。

その矛盾こそが、人間の闇であり、同時に、救いでもある。

ヒロコママの「愛」と「怖さ」──誰よりも芝木を見つめていた存在

この物語において、ヒロコママは決して“ただのコミカルなキャラ”ではない。

むしろ彼女は、事件の“始まり”を告げ、芝木という人物の“輪郭”を観察し続けてきた、もう一人の目撃者だ。

ヒロコの愛は、滑稽で、熱烈で、そしてどこかで少し怖い。

\沈黙が語る“罪”を見逃すな!/

>>>相棒season16で語られぬ真実を追え

/元刑事たちの背中に宿る正義とは?\

合鍵を握る“愛のストーカー”と特命係の軽妙なやりとり

ヒロコママが芝木に恋をしていたのは、わかりやすい。

けれどその“好き”の熱量が常軌を逸していた。

芝木の家の合鍵の隠し場所まで把握している。

愛が強すぎて、ちょっと怖い。 それでも彼女は正義感から、薫に助けを求める。

「あの人、人を殺そうとしてたの!」と。

それは悲鳴ではなく、“彼の心が壊れそうになっている”ことへの直感だった。

ヒロコは、芝木の表情の「かすかな歪み」を見逃さなかった。

一方で、このエピソードではヒロコを中心に絶妙なユーモアも散りばめられている。

- 特命係の部屋に風俗雑誌の山を持ち込んだヒロコ

- 角田課長が「半分もらっていい?」と真顔で言う一幕

- 右京が「僕たちが開けるわけにはいきません」と言いながら、ヒロコに開けさせるくだり

この軽妙なやり取りは、重苦しい事件の中に差し込まれた“日常”の温度だ。

相棒の持つ「人間ドラマとしての妙味」は、こうした会話劇の中にも息づいている。

そしてそれは、ヒロコというキャラクターが単なる「お笑い要員」ではなく、物語のバランサーであることを証明している。

オカマキャラ以上の意味──ヒロコが象徴する「人を想う資格」

芝木の過去には、誰も入り込めなかった。

報道の過ち、社会的な烙印、謝罪しても届かない遺族の怒り。

でも、ヒロコだけはその芝木を“好き”と言った。

過去も、職業も、何もかも知った上で、ただ「一緒に飲んで、笑ってほしい」と願っていた。

その純粋な感情は、時にストーカーまがいで、重たい。

でもそれは、「他人をまるごと受け入れる愛」の象徴でもある。

ヒロコは作中で誰よりも先に芝木の異変に気づき、そして動いた。

正義のためでも、職務のためでもなく、「好きな人が、壊れそうだったから」という動機で。

この物語で語られる“資格”というキーワード。

殺人の資格、記者の資格、刑事の資格、復讐の資格──そしてもう一つ。

「人を想い、助けようとする資格」

それは、肩書きも、過去も、正義も関係ない。

ただ目の前の人の“変化”に気づけるか。

ただその人を「想う力」があるか。

その意味で、ヒロコはこの物語のもう一人の“主人公”だったのかもしれない。

ラスト近く、芝木が命を踏みとどまったとき、ヒロコの姿は描かれない。

でも私は思う。

ヒロコの「人を想う行為」が、芝木の心のどこかに残っていたからこそ、彼は刃を自分に向けたのではないか。

芝木の心に最初に届いた“声”は、ヒロコの叫びだった。

それがなければ、事件はもっと早く、もっと冷たく、終わっていたかもしれない。

キャラの“らしさ”に笑って、事件の“深さ”に凍る──本作のバランス感覚

『相棒』というドラマは、ただの刑事モノではない。

社会の闇、制度の綻び、人間の悲しみを扱いながらも、視聴者の心を“持っていかれすぎない”よう、

絶妙なタイミングで「笑い」を差し込む。

その役割を最も担っているのが、捜査一課の3人組──通称「トリオ・ザ・捜一」だ。

彼らの“らしさ”が詰まったこの第18話は、事件の重さと、キャラの軽妙さのコントラストがとにかく美しい。

\感情と構造のドラマをもう一度/

>>>相棒season16 DVDで名作を体感

/記憶に刻まれる対話がそこにある\

伊丹の「バカメ!」と芹沢の「のの字」──トリオ・ザ・捜一の緩急

伊丹、三浦、芹沢。この3人の空気感はいつも安定している。

だが、この回では特に「伊丹の伊丹らしさ」が炸裂していた。

芝木の事件に特命係が捜一を巻き込んだ際、伊丹は不満げにこう言う。

「じゃな、バカメ!」

この一言に、どれだけの視聴者がニヤリとしただろうか。

「バカメ!」は伊丹が本気でイラついてない時にしか出ない、ある種の愛情表現だ。

そしてその横で、事件説明を聞きながら机に「のの字」を書いている芹沢。

なにこの温度差。

殺人事件を前にして、のの字を書く刑事。 けれど、これがあるから『相棒』は息ができる。

芝木が殺人に関与しているかもという重苦しいシーンで、

伊丹たちのリアクションは、ただのリアルな“警察の反応”というよりも、

視聴者が感じている疑念や混乱を代弁している。

だからこそ、右京の「しかし、それが真実です」みたいなセリフが、ズドンと響く。

緩さの中に、一瞬の冷気を挟む。それが『相棒』の呼吸の仕方なのだ。

角田課長とエロ本──笑いで包む重苦しい物語のブレイク

事件の核心がどんどん重たくなる中、強烈な“中和剤”として投入されるのが角田課長。

特命係の部屋に山積みされた風俗雑誌に対し、彼はこう言い放つ。

「警部殿、これどうよ? 半分」

もう最高。

しかも薫は「美和子にバレたら角が生える」と真顔で拒否。

これはもう“家庭内平和を守るための刑事の現場判断”と言っていい。

角田課長がその雑誌を大木&小松に「ほら♪」と見せびらかす描写もまた、おっさんの無邪気が炸裂している。

だけど、忘れてはいけない。

この一連の“風俗雑誌ギャグ”が挿入されたのは、「誤報で人が死んだ」という重すぎるテーマの中。

だからこそ、この笑いはただのギャグではない。

見る者の呼吸を整える、大事な“助け舟”なのだ。

事件を扱うドラマにおいて、緩急のつけ方は難しい。

やりすぎれば“コメディ”に堕ちるし、やらなければ“重すぎて観ていられない”。

『相棒』はそのバランスを、こうしたシーンで巧みに保っている。

だからこそ、芝木が刺すかどうか、という最終盤の緊張感がきちんと効く。

笑わせた上で、泣かせる。緩めた後に締める。

これが『相棒』であり、戸田山雅司脚本の真骨頂なのだ。

「殺人の資格」という問いに、相棒はどう答えを出したのか

この回のタイトル「殺人の資格」は、強い。

何をもって人は“殺していい”とされるのか?

そんな資格、あってたまるか──けれど、人は時に「殺さずにはいられない理由」を抱えてしまう。

\「殺人の資格」の余韻をもう一度味わう/

>>>相棒season16で再び“心を裁く”物語を

/感情と構造が交差するドラマ体験をあなたに\

それが正義であれ、復讐であれ、贖罪であれ、人は自分に“資格がある”と思い込むことで、刃を握る。

では、『相棒』はこの問いにどう答えたのか?

右京が託した“救い”という名の刃:芝木への最後の言葉

ラストシーン、啓の取調べ室の隣で、右京と芝木がガラス越しに彼を見つめている。

芝木は、言う。

「この10年、ただ逃げ続けてきただけの人間に、彼の罪を問う資格はありません」

彼は、自らを裁くことすら許されないと感じていた。

だが、右京はあくまで静かに、しかし明確に、こう返す。

「復讐というもっとも愚かな行為にとりつかれてしまった彼を救えるのは、あなたしかいない」

これは、「あなたには資格がある」と言っているわけではない。

罪を背負った者にしかできない“救い”の行為がある──ということだ。

殺す資格など、誰にもない。

だが、誰かの“怒り”を受け止め、初めて語り合える資格は、過去を背負った者にだけ許される。

右京は、裁きではなく“赦し”を託した。

それは刃ではなく、心を開くための鍵だった。

啓が叫んだ「全部話して」──それは憎しみではなく、対話への渇望だった

取調室の中で、芝木と啓が向き合う。

沈黙の後、芝木がつぶやく。

「何から…話せば…いいかな?」

その瞬間、啓は叫ぶ。

「全部!」

この「全部」には、ただの情報や謝罪ではなく、感情のすべてが含まれている。

10年間、父の死を理解できず、誰にもぶつけられず、ただ一人で抱えてきた啓。

彼が本当に欲していたのは、誰かを罰することではなかった。

「なぜ、父は死んだのか?」を、誰かと一緒に“理解したかった”のだ。

そしてその答えを持っている唯一の人間が、芝木だった。

「全部話して」──それは、心の奥底からの“対話への渇望”だった。

殺人者に仕立てようとしていた相手と、言葉を交わしたい。

そこにあるのは憎しみではない。

人間が「許せない」と思っていたことの奥に、本当は“つながり”を求めていた心がある。

これは、刑事ドラマの体をした“赦しの物語”だ。

人が人を救うということ。

そのきっかけは、法律ではなく、感情の対話にある。

だから『相棒』は最後に犯人を裁くのではなく、“語らせる”のだ。

そして、2人の語りが始まるとき、右京と薫は静かにその場を去る。

まるで「もう自分たちの仕事は終わった」と言うように。

このラストシーンは、静かで、美しくて、そして胸が締め付けられる。

誰にも殺人の資格はない。

でも、誰かを救う資格なら、人は誰でも持てるかもしれない。

語られなかった“伊庭の沈黙”──正義を手放した男の10年

この回で最も多くを語らず、最も重いものを背負っていたのは、元刑事・伊庭だった。

芝木も啓も、感情をぶつけ、過去と向き合った。

だけど伊庭だけは、ただ黙って立ち尽くし、誰にも何も言わなかった。

それは罪から逃げた男の沈黙ではなく、語ることすら許されないと思っていた男の沈黙だったのかもしれない。

\沈黙が語る“正義”を見逃すな!/

>>>相棒season16で語られない罪を追え

/記憶の片隅にある後悔と贖罪を描くなら\

謝らなかった男の背中には、何が貼りついていたのか

伊庭は、田ノ上義紀を取り調べていた刑事だった。

誤報によって田ノ上が世間の注目を浴び、プレッシャーの中で自殺。

その背後には、捜査二課の厳しい取調べがあったと描かれる。

芝木は謝った。

啓は問いただした。

でも伊庭は、最後までひと言も発さなかった。

殺されかけても、責められても、黙ったままだった。

それを「逃げ」と見ることもできるし、「無言の責任」と取ることもできる。

だが注目したいのは、彼が警察を辞めていること。

名誉も肩書きも手放し、今は警備員としてひっそり働く。

誰にも強制されず、誰にも責められず、でも自分の中では“辞めるしかなかった”。

それは、自分が“何かを壊してしまった”という確信があったからじゃないか。

伊庭の沈黙は、彼なりの“過去と向き合う選び方”だった。

裁かれることも、弁明することもせず、ただその場を離れるという形で。

「それも仕事だったんだよ」…その言葉を飲み込んだ人へ

このエピソードには、どこか現実に似た違和感が残る。

「自分は悪くない、上が決めたことだから」

「ただ言われた通りにやっただけ」

そう言いながら、自分の中で何かが壊れてしまった経験、きっと誰しもある。

伊庭は、その壊れた感情を処理しきれず、辞めることでしか答えを出せなかった。

それは、弱さではない。

制度の中に正義を見失った人間が、職業を手放してまで「正しくあろうとした」証拠でもある。

だからこそ、あのクライマックス。

芝木がナイフを握り、伊庭の胸元まで迫ったとき、

伊庭は逃げず、怯えもせず、ただ目をそらさなかった。

あの無抵抗こそが、伊庭の「もう、自分はすでに裁かれている」という心の叫びだったのかもしれない。

何を言っても、誰のせいにしても、自分の手で壊してしまった“命”の重さは消えない。

でも、そこから逃げなかったこと。

それが、伊庭という男の「語られなかった正義」だった。

『相棒season5「殺人の資格」』感情と構造の美しさを残して──まとめ

『殺人の資格』は、相棒シリーズの中でも異質で、そして美しいエピソードだった。

殺人事件が“起きない”という構造。

犯人が“殺させようとする”という狂気。

そして、加害者と被害者の境界線が、静かに溶けていく物語。

この回が我々に残したのは、派手な事件でもトリックでもない。

人間の弱さと赦し、そして“向き合うこと”の痛みと尊さだった。

キーワードとしての「資格」──法ではなく、心が裁く物語

タイトルに込められた「殺人の資格」という言葉は、物語全体を貫く“問い”であり、“罠”でもあった。

誰にそんな資格があるのか?

復讐者か? 被害者か? それとも、かつて罪を犯した者か?

そして、視聴者も一瞬、こう思ってしまう。

「芝木には、それだけのことをした。だから…」と。

でも、右京ははっきりと断言する。

「復讐は、もっとも愚かな行為です」

この言葉は、法の理屈ではなく、“人としての在り方”を語っている。

誰かを傷つけたいと思ったとき、人はそこに理由を探す。

しかし「資格」ではなく「感情」で刃を握るからこそ、悲劇は繰り返される。

それを止めるのは、法律だけではない。

人の言葉。人の痛み。人のまなざし。

つまり、“人の心”だけが、誰かの心に触れ、裁きを超えた赦しをもたらす。

『殺人の資格』というタイトルは、最後には皮肉にも反転する。

「誰にもそんな資格などない」という、強く優しい否定に変わるのだ。

そして私たちは何を問われているのか:「正義」とは何か?

この物語が最終的に投げかけてくるのは、「正義とは何か?」という根源的な問いだ。

記者の正義は、命を奪った。

刑事の正義は、人を追い詰めた。

遺族の正義は、他者を加害者に変えた。

それぞれが、「自分は正しい」と信じていた。

けれど、正義の影には、必ず誰かの痛みがある。

だから、右京は静かに見つめる。

声高に糾弾することなく、“理解”という名の捜査を続けていく。

「殺人の資格なんて、誰にもない」

「でも、過ちを受け入れ、誰かの傷を受け止める資格なら、きっと誰かが持っている」

その希望の光を、たった一言のやりとりから、我々は受け取ったのだ。

事件が終わったあとも、芝木と啓の「会話」は続いていく。

それは、加害者と被害者ではなく、“痛みを知る者同士の対話”として。

そして私たちもまた、あの問いを持ち帰ることになる。

「自分が信じている正義は、本当に誰かを救っているのか?」

その答えはすぐには出ない。だからこそ、『相棒』は今も問い続けている。

右京さんのコメント

おやおや…感情と倫理が複雑に交差した事件でしたねぇ。

一つ、宜しいでしょうか?

本件における最大の矛盾は、田ノ上啓さんが「正義」を掲げながら、他者に殺意を委ねた点です。

父の死に向き合えぬまま、“罪を償わせる”という名目で他人を操ることこそ、最も卑劣な行為と言えましょう。

そして芝木記者においてもまた、10年間の沈黙が新たな悲劇を生む土壌となったのです。

なるほど、そういうことでしたか。

罪とは、裁かれることよりも、語らぬことで深まるものなのですねぇ。

ですが、だからといって他人に罰を下す資格など、誰にもあるはずがありません。

いい加減にしなさい!

感情を“資格”にすり替え、殺意を正当化するなど、感心しませんねぇ。

最も重要なのは、“向き合う勇気”です。

被害者も加害者も、自らの過去と向き合い、初めて再生への一歩を踏み出せるのですから。

それでは最後に。

本件の真相を整理しながら、アールグレイを一杯いただきました。

――“語る覚悟”こそが、人を赦し、人を救う唯一の手段なのかもしれませんねぇ。

\右京さんの推理、もう一度ご一緒に/

>>>相棒season16 DVDはこちらからどうぞ

/一杯の紅茶と共に、再び論理の旅へ\

- 「殺人の資格」を通して問われる正義と復讐の境界線

- 誤報が生んだ死と、沈黙で贖う元刑事の罪

- 芝木と啓の対話が導く、赦しのかたち

- ヒロコママの愛と“人を想う資格”の重み

- 伊丹たちの軽妙さが、物語の重さを引き立てる

- 殺意は人を壊すが、対話は人を救う

- 「語る資格」「赦す資格」は、法ではなく心に宿る

- 相棒だから描ける“人間の複雑さ”と“静かな救済”

コメント