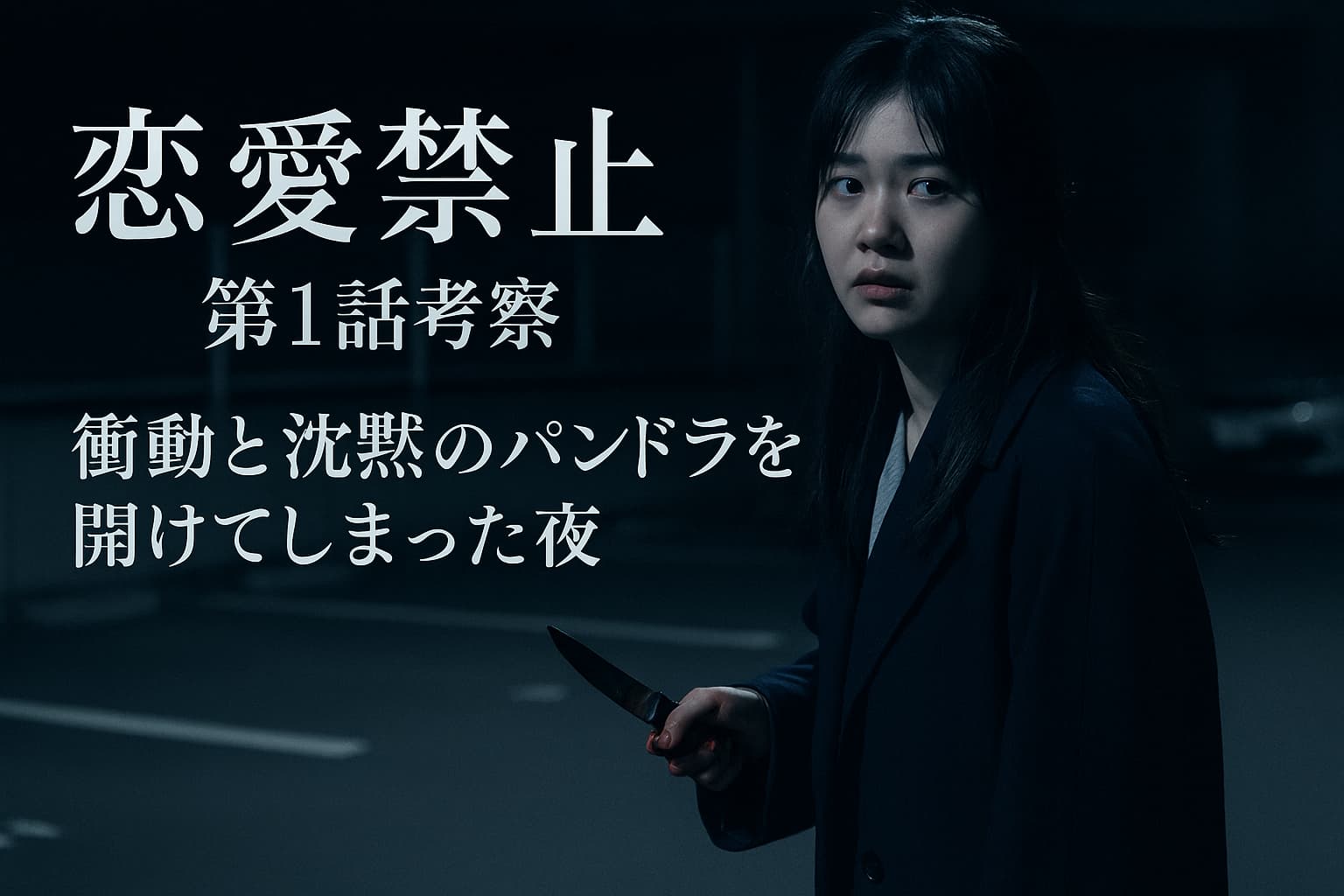

静寂の中に潜む恐怖は、誰にも気づかれないまま心を侵食する。読売テレビの新ドラマ『恋愛禁止』第1話は、日常の中に忍び寄る暴力と罪の発露、そして「事件が起きたのに世界が何も変わらない」恐怖を描いた衝撃の導入だった。

伊原六花演じる主人公・瑞帆が迎える“殺意の夜”は、明らかに現代社会が抱える「見過ごされる暴力」や「女性の孤立した防衛本能」と地続きだ。この記事では、物語構造、演出の手法、登場人物の関係性を読み解きながら、キンタの思考で『恋愛禁止』の第1話に潜む意図を暴いていく。

なぜ、事件は“なかった”ことになったのか。視聴者が気づかぬ伏線の断片を、静かに拾い上げていこう。

- 第1話に込められた“沈黙と暴力”の構造

- 刺殺シーンが描く「刺させる支配」の本質

- タイトル『恋愛禁止』が意味する“感情の封印”

「なぜ事件がなかったことになったのか?」その答えは“監視”と“沈黙”にある

この第1話を観終わったあと、胸に残るのは“血”の記憶よりも、“沈黙”のざわつきだった。

ナイフを振るったのは間違いなく木村瑞帆だ。だけどもっと鮮烈だったのは、その直後の世界が何も変わらなかったこと。

人が死んだのに、通報もニュースもない。 それどころか、彼女の顔色一つ伺う者すらいない。

見えない暴力と見えない視線:誰が瑞帆を見ていたのか

物語は、瑞帆が「誰かの視線を感じる」という曖昧な違和感から始まる。

これは決して単なるストーカー演出の伏線ではない。むしろ、「ずっと誰かに見られていたような気がする」という感覚は、暴力を受けた人が日常に抱く“静かなトラウマ”そのものだ。

瑞帆が語った元恋人・倉島隆の暴力は、彼女の肉体だけでなく、空間や記憶までも侵食していた。

だから「視線」は幽霊のように存在し、「安心」はもはや錯覚だ。

彼女が安心したとき、物語は一気に地獄へ落ちる。

夜道、足音、名前を呼ぶ声。あの再会シーンは、「逃げ切った」という幻想が粉々になる瞬間だった。

そして見逃してはならないのが、隆がナイフを取り出すまでの「距離感」だ。

彼女の半径1メートルに入るまで、彼はただ“男”の顔をしていた。そこに「愛していたことの残像」を見てしまったのかもしれない。

だけど、瑞帆はもう「見る」だけでなく「撃つ」ことを選んだ。

「事件はなかった」世界:静かに狂っているのは社会か、それとも瑞帆か

翌朝、誰も事件に気づかない。ニュースもない。パトカーも来ない。

瑞帆は人を刺して逃げた。なのに、世界は昨日と同じ顔をしていた。

この“何も起きなかった世界”の描写は、サスペンスというよりホラーに近い。

いや、もっと言えば、「誰にも助けられなかった女性が、助けられないまま加害者になってしまった」物語の始まりだ。

ここで浮かぶ疑問がある。——本当に事件は起きたのか?

もしかしたら、彼女は隆を刺したつもりで、別の現実に入り込んだのではないか?

この物語には、現実と妄想の境界が描かれない。

刺した瞬間の“間”の長さ、音の消失、走って逃げる足取り。どれも妙に“現実味がない”。

視聴者さえも「夢だったのか?」と錯覚させる。

だが、ここがキモだ。たとえ妄想だったとしても、それは瑞帆の心が壊れた証拠であり、

彼女は“刺す必要があるほどの恐怖”と常に隣り合わせで生きていたという事実だけが、確かに突きつけられる。

この作品が提示してくる「事件があったかどうか」ではなく、「事件があっても誰も見ていない」世界という不気味さ。

それは暴力に気づかないふりをする社会、声を上げても無視される構造、

つまり“黙殺”という名の共犯関係を炙り出している。

誰が瑞帆を見ていたのか。見ていたのに、なぜ誰も彼女を助けなかったのか。

その答えはこうだ。

みんな見ていた。けれど、見ていなかったふりをした。

それが、彼女を刺す方へと追い込んだ。

そして今、誰も事件を語らないことで、「また誰かを刺す理由」が、この社会にはすでに備わってしまっている。

衝動的な殺人は本当に“衝動”だったのか?演出が語る無言の計算

「衝動的に刺してしまった」——そう言われれば、それは確かに正しい。

だが、この第1話の演出をひとつずつ噛み砕いていくと、その“衝動”がいかに緻密に構築されたものだったかが見えてくる。

瑞帆はただ刺したのではない。刺すように、世界が仕向けていた。

ナイフの重さ、足音の間:演出が植えつけた緊張のリズム

隆が現れた瞬間から、カメラワークは変化していた。

それまでは瑞帆の背後から、もしくは視線の高さで撮られていた画が、突然やや下からの煽りへ切り替わる。

つまり、観る者に“威圧”と“逃げ場のなさ”を体感させる構図に変化するのだ。

さらに注目すべきは、足音の演出。

隆が近づく際、その足音はわざと“1テンポ遅れて”鳴らされていた。

これは現実的な時間軸をずらし、視聴者の心拍と不協和音を起こす技法であり、不安と恐怖を潜在的に刷り込むトリックだ。

ナイフが取り出される瞬間、音は一度、完全に消える。

瑞帆の息遣いだけが聞こえる空間。

そして次の瞬間、ナイフの金属音が「カチッ」と鳴ったとき、我々の中でひとつのスイッチが入る。

この音が、衝動ではなく“選択”を導くきっかけになった。

「刺すこと」より「刺させたこと」:暴力の主語を誰にするのか

「彼女が刺した」ことは、物理的には正しい。

しかしこのシーンの本質は、「刺した」よりも「刺させた」構図にある。

隆の言葉を思い出してほしい。「復縁しないなら、自分を殺せ」。

これは明確な選択肢の強要であり、“加害者にされる被害者”の物語なのだ。

瑞帆に「逃げる自由」はなかった。

マンション前から追跡され、駐車場という密室に追い込まれた彼女は、選択肢を奪われた状態だった。

つまりこの刺殺は、「選んだ」というより「選ばされた」行動に近い。

脚本はこの構図を明確に設計している。

刺す瞬間、瑞帆の目は見開かれ、「恐怖と怒りと本能」が一気に交差していた。

だが、その“動機”を誰も問わない世界。

それが翌日の「事件が起きなかった」静けさへと繋がっていく。

暴力の主語が、隆であることは間違いない。

だが、瑞帆が刺した瞬間、世間の視線は一気に彼女へと集まる構造になっている。

それは現実社会でもよくある話だ。

「なぜ殺した?」ではなく「なぜ逃げなかった?」と問われるのはいつも被害者側。

このドラマは、そんな言葉の暴力にもナイフを突き立てている。

瑞帆の刺殺は、無意識の内に世界から許可されていた。

刺されても騒がれず、死んでも捜されず、刺した側も罰されない。

これはもはや“個人の事件”ではなく、“社会の壊死”そのものではないだろうか。

このセクションの結論はこうだ。

衝動は導かれ、演出はそれを“必然”として描いた。

つまりあの殺人は、偶然ではなかった。

それがこの第1話が持つ、もっとも恐ろしい静寂だ。

人物関係に仕込まれた“安全”と“崩壊”の構図

『恋愛禁止』第1話が持つ最大の恐怖は、ただのサスペンスではない。

それは、“信頼できそうな人間関係”の中に潜む、崩壊の種にある。

物語は、瑞帆が穏やかに笑う職場や友人関係を丁寧に描くことで、後半の崩壊をより残酷に、より皮肉に演出している。

「この人たちがいるから、私は日常に戻れる」——その幻想が崩れたとき、人はどうなるのか。

津坂慎也という存在が物語に与える“不穏な安心”

佐藤大樹演じる津坂慎也は、一見するとこの物語の“安全装置”のような存在だ。

穏やかで空気を読み、瑞帆に対しても優しく接する。

だが、キンタの目で見るなら、この“優しさ”は恐ろしく精密に設計された偽装空間である。

まず、慎也は“麻土香の幼なじみ”という立場を通じて物語に介入している。

つまり、瑞帆との直接の信頼関係ではなく、「第三者を介した安心」が演出されているのだ。

この構図は危うい。

なぜなら、瑞帆が心を許しているのは慎也そのものではなく、「麻土香が信じているから慎也も大丈夫」だという間接的な信頼だからだ。

さらに慎也の言葉遣いや動きには、「感情が均質すぎる」印象がある。

一度たりとも怒らず、動揺せず、波を立てない。

その安定感こそが、逆にこの人物の“不自然さ”を際立たせている。

このドラマは“何も起こらない空間”を使って伏線を敷く。

慎也がいるとき、物語は安定しすぎる。静かすぎる。

つまりそこには、「嵐の前の静けさ」ではなく、「すでに嵐の中にいる」沈黙が流れているのだ。

麻土香の共犯性:無自覚な連帯が導く罪の継承

小西桜子演じる樋口麻土香は、瑞帆にとって最も“心を許せる存在”として登場する。

彼女だけが、瑞帆の過去や恐怖を知っている数少ない人物でもある。

だが、この“知っている”ことこそが、彼女の無自覚な共犯性を生んでいる。

麻土香は、瑞帆の過去の暴力を知りながら、何も変えようとしなかった。

「逃げてきたんだよね」と軽く聞くだけ。

それは思いやりのようでいて、実は“干渉しないことによる逃避”だったのではないか。

友達のつもりで接しているだけで、瑞帆の本当の傷には踏み込まない。

この“優しさのような距離”が、結果的に瑞帆を孤立させた。

人は、言葉をかけないことで加害に加担することもある。

さらに危ういのは、麻土香が慎也を「安全な存在」と瑞帆に伝えてしまったことだ。

これは、もし慎也が今後豹変した場合、麻土香もまた“導入者”として責任を負う構図になっている。

第1話の段階ではまだ表に出てこないが、瑞帆にとっての“日常の味方たち”が、無自覚に崩壊の入口を作っていたことは明白だ。

このセクションが突きつけるのは、「誰かを守ったつもりが、実は壊していたかもしれない」という残酷な問いだ。

安心とは、誰が与えるものなのか。

そしてその安心が、どこまで信じられるものなのか。

第2話以降、私たちが観るべきは“事件の続き”ではなく、“信頼の崩壊音”かもしれない。

冒頭から伏線は張られていた?“郷田肇”との契約が示唆するもう一つの顔

『恋愛禁止』第1話の冒頭に登場する“郷田肇”との不動産契約。

この描写は一見、主人公・瑞帆のキャリア的な成功を示すものとして機能している。

だがキンタの視点でこのシーンを捉え直すならば、ここはすでに「違和感の伏線」が張られていることに気づく。

物語の終盤、殺人という非日常が炸裂するからこそ、冒頭の“日常”のディテールが不気味に浮かび上がってくる。

成功の影に潜む「取り引きされる女性」の構造

郷田肇との契約交渉シーンでは、瑞帆が大きな商談を任され、成果を上げようとしている描写がある。

彼女はプレゼン能力もあり、社内でも期待されている。

だがその一方で、郷田の態度には微かな“選別”の空気がある。

瑞帆の外見や応対力を、ビジネスの中に持ち込もうとする視線。

その契約は「仕事の成果」ではなく「女性であることの対価」ではなかったか。

この読みは過剰だと思うかもしれない。

だが、ドラマがこの冒頭でわざわざ郷田の言動や、瑞帆への社内の期待値を丁寧に描いているのは偶然ではない。

その描写は、“社会が女性に課す見えない条件”を象徴している。

「気が利く」「清潔感がある」「お客様受けがいい」——こうした褒め言葉の裏に、

“女性であることを利用して成立している契約”という構造が潜んでいる。

つまり、瑞帆はすでに「ビジネスの顔をした性的な評価」の中で仕事をしていた可能性がある。

そしてそれこそが、この物語のタイトル『恋愛禁止』に対する皮肉的な裏テーマだ。

恋愛は禁止されるが、女性性の搾取は黙認されている社会構造。

ビジネスと私生活の境界が崩れる瞬間

職場は安全地帯ではない。

そして、契約相手はただの取引相手ではない。

この第1話が描いたのは、“ビジネス空間と私的空間の境界線”が、どれほど簡単に溶けてしまうかという現実だ。

瑞帆が“安全”を感じていた仕事環境。

その一方で彼女は、男性の評価や空気の読み合いの中で神経を削っていた。

「頑張れば報われる」わけではない世界。

むしろ、“報われてしまうこと”自体が危ういという逆説がここにはある。

そしてこの“境界のあいまいさ”は、プライベートでの崩壊劇と地続きだ。

隆の出現によって、私生活の“過去”が一気に現在へと流れ込んでくる。

一方で仕事では郷田のような男が、別の形で瑞帆を「消費」しようとしていた。

彼女はどこにいても、誰かの視線と期待の中で“役割”を演じていたのだ。

この構造に気づくとき、刺殺事件はもはや「突発的な悲劇」ではなく、

あらかじめ用意された“逃げ道のない迷路”の終着点として読めてくる。

郷田との契約交渉は、瑞帆が社会の中で生きる術を選び取っていた時間でもあり、

同時に「彼女はもうどこにも逃げ場がなかった」という暗示でもあった。

そして、この構造に気づかないまま次の話を観ることは、

私たち自身もまた“沈黙の共犯者”になってしまうということかもしれない。

音・光・沈黙の演出から読み解く『恋愛禁止』第1話の“静かな暴走”

『恋愛禁止』第1話が放つ最大の恐怖は、「叫ばないこと」だ。

この作品は、一度も声を荒げず、感情を爆発させず、“沈黙”と“無音”によって暴力を語るという稀有な表現に挑んでいる。

それは決して演出の省略ではない。むしろ、観る者の「想像する力」に深く依存した、知的で残酷な暴走だ。

このセクションでは、音・光・間(ま)といった、“聴こえない・見えない”要素を通して描かれる狂気の輪郭を掘り下げていく。

逃げ場のない静寂:無音が語る恐怖の本質

隆がナイフを取り出す瞬間、このドラマの音楽は止まる。

厳密には、音楽が「消える」のではなく、「引き算される」ようにフェードアウトしていく。

まるで空気が抜けるような、真空状態の恐怖が画面を包む。

ここで重要なのは、視聴者が“静かだ”と感じたときには、もう手遅れであるという点だ。

瑞帆の心理状態と観る者の体感が、音によって同調させられる構造になっているのだ。

さらに、“足音”や“衣擦れ”といった環境音の選別が徹底されている。

例えば駐車場のシーンでは、瑞帆の足音だけが大きく、隆の足音は異常なほど軽い。

これは、「追われている」瑞帆の恐怖をリアルに、そして主観的に強調する演出だ。

恐怖は、音がある時ではなく、音が“なくなる直前”に訪れる。

ナイフを突き立てる直前、瑞帆の「息遣い」だけが強調される。

その“呼吸”は、もはや演技ではない。

観る者の中に、「自分が刺すかもしれない」想像を植え付けてしまう、音の魔力が働いている。

ラストカットの“違和感”:視聴者への問いかけ

第1話の終盤、瑞帆は仕事を続けている。

表情はやや硬いが、周囲と変わらず会話を交わす。

事件があったのか、なかったのか。それすら判然としないほど日常は平静を装っている。

だが、ラストカットには一つの違和感がある。

カメラは固定され、やや引いた構図で瑞帆を捉え続ける。

その視点は、まるで「誰かが見ている」かのような位置取りだ。

これは単なる演出ではない。

“視線”の主が、観ている我々自身であることを示している。

つまり、「事件を黙認している世界」を構成しているのは、テレビの前で何も言わずに観ている我々なのだ。

そして照明もまた、無言のメッセージを放っている。

瑞帆の部屋や職場、駐車場に至るまで、“真上からの白色光”が一貫して使われている。

この冷たい光は、彼女がどこにいても「審判されている」ような感覚をもたらす。

暖色の安心、影の包容、そういった演出は排除されている。

だからこそ、どこにも「逃げ込める暗がり」がない。

光と音のすべてが、彼女を“さらし者”にする構図となっている。

このラストカットは、問いかけだ。

あなたは彼女を“見ていた”のか、それとも“見て見ぬふりをした”のか?

その沈黙が、瑞帆を壊した。

そしてその沈黙は、今も画面の向こうで続いている。

『恋愛禁止 第1話』から読み解く“抑圧の時代”を生きる女性たちのリアル

『恋愛禁止』というタイトルから想像するのは、アイドルもの、学園もの、あるいは職場での不文律。

だがこのドラマが描き出すのは、恋愛さえ「選択肢に入らない」女性の現実だった。

それは恋愛を禁じられるどころか、“恋愛という概念”そのものから切り離された孤立だ。

暴力から逃げ、誰も信じられず、日常のすべてに用心深くなった末に、恋愛は「希望」ではなく「罠」に変わっていく。

暴力と無関心の間で揺れる選択肢

木村瑞帆は、元恋人・隆からの暴力に晒され、東京に逃げてきた。

それは一種の“亡命”にも近い行為だった。

だが、彼女がたどり着いたのは“安全”ではなく、誰も過去を知ろうとしない“無関心の都会”だった。

これは現代の多くの女性が直面する選択肢でもある。

逃げれば守られるかというと、守る側の仕組みが整っていない。

信頼できる人に打ち明けたとしても、根本的な「解決」にはならない。

そして何より、「自分の痛みを言語化すること」が、どれほど困難で消耗を伴うか。

瑞帆は誰にも「助けて」と叫ばなかった。

それは強さではなく、何度も叫んで、何度も無視された結果、諦めた“声の死”だったのかもしれない。

暴力から逃げた人が、さらに別の暴力に晒される構図。

そして、それに気づかない社会の沈黙。

このドラマはサスペンスではなく、まぎれもない“社会劇”だ。

タイトル『恋愛禁止』が持つ本当の意味とは

このタイトルが意味しているのは、校則でもなければ、事務所ルールでもない。

むしろ、「恋愛を自由に選べる状況にいない女性」の実情を告発している。

恋愛とは本来、自由意志による選択だ。

だが、暴力、経済格差、社会的立場、あらゆる条件によって、

それは“不可能な幻想”になっている女性がこの社会には確かに存在する。

瑞帆が津坂慎也との距離を詰められないのも、

麻土香に深く相談できないのも、

すべては過去の「恋愛の暴力」が現在の「愛する能力」を奪ってしまったからだ。

つまり、この物語の“禁止”は社会からの命令ではなく、心の自己防衛による“感情の封印”なのだ。

『恋愛禁止』という言葉が、皮肉にも、愛せないことへの哀しみを内包している。

そしてそれは、ただの主人公の問題ではなく、

この時代を生きる多くの女性たちの“もう一つの現実”でもある。

第1話はその現実を、言葉ではなく“静けさ”で突きつけてきた。

私たちはその静けさに、どこまで耳を澄ませられるだろうか。

刺されたのは、なぜ“彼”だったのか?――倉島隆に宿る“壊れた所有欲”

この第1話で最もわかりやすく「悪」として描かれるのが、元恋人・倉島隆だ。

だが、なぜ彼は刺されなければならなかったのか。

もっと言えば、なぜ刺される側になっても、視聴者の同情を1ミリも引き出せなかったのか。

「殺してくれ」というセリフに隠された、自己陶酔という名の支配

隆の最後のセリフ、「復縁しないなら、俺を殺してくれ」。

この言葉は一見、自己犠牲のようでいて、最も“卑怯な支配”のかたちだった。

愛を理由に、相手の人生に責任を押しつける。

そして、「自分が死ぬこと」をカードにして、相手を操作する。

これは暴力よりも根深い、“情の暴力”だ。

その瞬間、隆は「刺されても仕方がない男」になるのではなく、

「刺させることで相手に罪を背負わせる男」へと変貌した。

つまり彼にとっては、刺されることすらも“勝ち筋”のひとつだった可能性がある。

「愛してた」は免罪符じゃない――欲望と支配の境界線

隆の行動には一貫して「正当性の演出」がある。

再会したときも、ナイフを出したときも、どこか“泣きそうな目”をしていた。

それは「俺は本気だった」「悪いのはお前じゃなくて運命」……そんな風に“悲劇の主人公”を演じる視線だった。

だがその言動のすべてが、瑞帆の「自由を奪うため」に使われていた。

愛とは、相手を選ばせる余白のある感情だ。

選ばせない愛、断れない愛、逃げられない愛。

それはもう愛ではなく、所有であり呪いだ。

だから、彼は刺されたのだ。

物語の構造上では「殺された男」かもしれないが、感情の構造上では、

「すでに関係性の中で死んでいた男」だった。

刺したのは瑞帆の手かもしれない。

でもその刃は、彼の“愛という名の檻”を切り裂いたものだった。

そしてそれは、「愛されたくなかった」人間の、最初で最後の抵抗だったのかもしれない。

『恋愛禁止 第1話』感想と考察まとめ|衝動と無視の物語が開く“静かなパンドラの箱”

1時間足らずの放送の中で、このドラマは何かを“描いた”というより、何かを「開けてしまった」ような感覚を残した。

それはおそらく、日常の静けさに埋もれていた“無関心”や“視線”といった、名もなき暴力の記憶だ。

『恋愛禁止』第1話は、恋愛の物語ではなく、“沈黙の中で壊れていく人間”の物語だった。

瑞帆の逃走は終わったのか、それとも始まったばかりなのか

ナイフを突き立て、逃げた夜。

あの一瞬だけを切り取れば、彼女は「恐怖に勝った」のかもしれない。

だが、それは“勝利”ではなく、別の逃走劇の始まりだった。

彼女はこれからも、「誰も何も言わない世界」の中で、自分だけが知る罪と生きていく。

警察も来ない。誰も責めない。それは楽園ではなく、自分自身にしか咎められない地獄だ。

この第1話は、衝動的な殺人の物語ではない。

誰にも責められない者が、自分を責め続ける物語だ。

だからこそラストの「静かな日常」には、逃走以上に深い恐怖が漂っていた。

第2話以降で注目すべき“沈黙の続き”

次回から、物語はどう展開するのか。

多くのドラマは、「誰が見ていたのか」「バレるのか」「罪が暴かれるのか」という視点で展開していく。

だが、『恋愛禁止』が仕掛けているのはもっと根深い問題だ。

“なぜ誰も気づかないのか”という問いが、全話を通して続いていく可能性がある。

そしてその背景には、瑞帆に対する人間関係の微細な変化——

- 津坂慎也の態度に変化はあるか?

- 麻土香は本当に何も知らないのか?

- 郷田肇との契約の行方は?

これらが、「静かに壊れていく日常」として描かれるならば、

第1話の“沈黙”は、やがて“共犯”へと変わっていく可能性がある。

それが、この物語の本当の恐ろしさだ。

暴かれるのが“罪”ではなく、“誰も見なかったという事実”だったとしたら?

第2話以降、私たちが問われるのはきっと「この世界の中で、どこまで自分も沈黙していたか」なのかもしれない。

瑞帆の逃走劇は、もう始まっていた。

それは画面の中の話ではなく、現実と地続きの、“私たちのパンドラの箱”なのだ。

- 『恋愛禁止』第1話の物語構造と演出を考察

- 刺殺シーンは衝動ではなく“導かれた必然”

- 瑞帆を取り巻く人間関係に潜む無自覚な共犯性

- 郷田との契約描写に潜む性と権力の構造

- 音と光の演出が暴力を無音で描く仕掛け

- 倉島隆の「刺させる暴力」を読み解く独自視点

- タイトル『恋愛禁止』が示す“感情の封印”

- 静けさの中に浮かぶ現代女性の生きづらさ

- 第2話以降に続く“沈黙の連鎖”の予兆

コメント