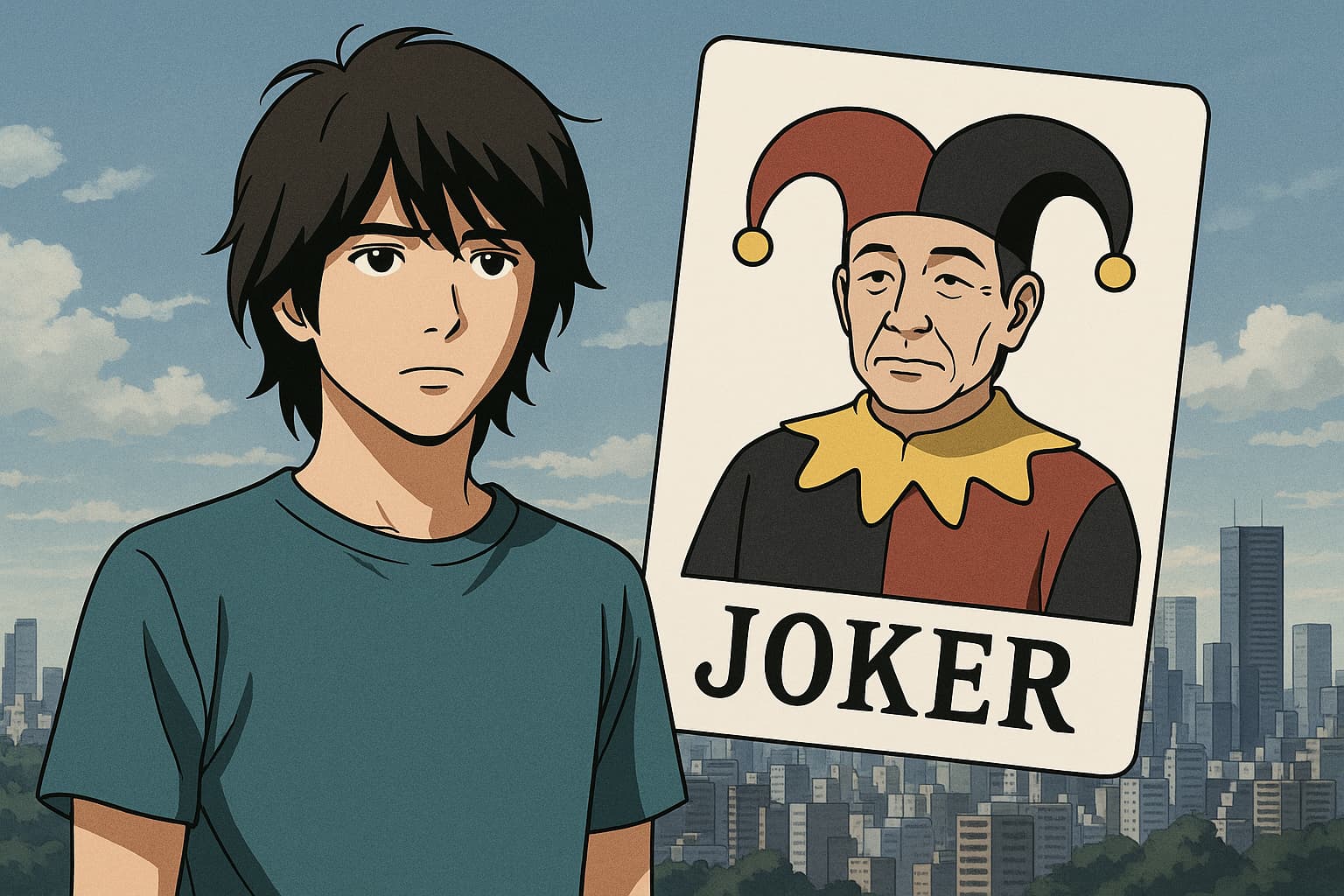

Netflixドラマ『今際の国のアリス シーズン3』がついに完結し、視聴者の心に最も深い問いを投げかけたのが第6話の“ジョーカーの正体”だ。

ラストに登場した渡辺謙演じるジョーカーは、ただの黒幕でも救世主でもない。彼は「生と死の狭間に存在する存在」――それは何を意味していたのか?

この記事では、ジョーカーの正体と彼がアリスに託した「2枚のカードの意味」、そして“選択”が物語全体に与えた哲学的メッセージを、徹底的に考察していく。

- ジョーカーの正体と2枚のカードの意味

- 「今際の国」が描く死と再生のメッセージ

- 描かれなかったキャラたちの“その後”の意味

ジョーカーの正体は「生と死の境界をつかさどる番人」だった

彼は敵でも、味方でもない。

アリスの前に現れたジョーカーは、ただ一言で言い表せない“存在”だった。

物語が終わるその瞬間に現れた謎の男――彼こそが、『今際の国のアリス』という物語に、最後の問いを投げかける番人だった。

なぜ最終話のラストに登場したのか?

全6話という短い中で、物語は怒涛のように展開した。

しかし、“彼”は最後の最後まで姿を見せなかった。

この配置には、明確な演出意図がある。

ジョーカーは「途中で介入する存在」ではなく、選択の先に現れる“裁定者”であり、言うなれば“結果を見届ける者”だ。

彼はプレイヤーたちの“意志”と“選択”をずっと観察していた。

だからこそ、すべての試練を乗り越えた先――アリスが命を捧げる覚悟を決めたその瞬間にだけ、登場する。

この演出により、ジョーカーの存在そのものが「人智を超えた審判」であることが強調されている。

それは神でも悪魔でもない。人が生と死の狭間で揺れ動く、その中間にある“揺らぎの化身”だ。

もし彼が物語の中盤に登場していたなら、観る者の想像力はここまで深く膨らまなかっただろう。

彼の遅すぎる登場は、決して“サプライズ”のためではなく、「感情の蓄積」を最大限に活かした“演出の必然”なのだ。

「2枚のカード」の意味と、両方ジョーカーだった理由

アリスの前に差し出された、2枚のカード。

どちらもジョーカー。

この演出はただのトリックではない。そこには深い“問い”が仕掛けられていた。

なぜ両方がジョーカーだったのか?

それはつまり、「どちらを選んでも結果は変わらない」ではなく、「選ぶ意志そのものが未来を変える」というメッセージなのだ。

選択の中に意味があるのではなく、“選ぼうとする意思”の中にこそ、未来を動かす力がある。

しかも、アリスはその“仕掛け”を見抜いた。

「両方ジョーカーなんだろ?」と。

これは、彼が自分自身の人生を“誰にも委ねず”に選んだという証でもある。

渡辺謙演じるジョーカーは、それを笑って受け入れた。

つまり彼は、裁定者であると同時に、人間の自由意志を試す存在でもあったのだ。

この構造にこそ、『今際の国のアリス』という物語が辿り着いた、最大のテーマ「死の受容と生への執着」が凝縮されている。

ジョーカーの手の中には“運命”があるように見えて、その実、真の運命は、アリスの中にしかなかった。

この逆転こそが、最終話の最大のカタルシスなのだ。

ジョーカーとは、“存在する問い”そのもの。

彼がいたことで、アリスというキャラクターの“人間らしさ”が、物語の最後にして完成した。

そして僕たちにも、同じ問いが静かに投げかけられる。

あなたは、選び取る覚悟を持っているか?

なぜジョーカーの役を渡辺謙が演じたのか?キャスティングの深意

“正体”が明かされるラスト、その瞬間に姿を現したのは、世界的俳優・渡辺謙だった。

彼の登場に、鳥肌が立った人は多いはずだ。

ただのサプライズではない。これはキャスティングの力で、物語の重力を変える演出だった。

日本ドラマ史における「父性」象徴としての謙

渡辺謙という俳優は、日本の映像文化の中でずっと“父”を演じてきた。

物理的な父親でなくとも、常に「超越的な存在」「背中で語る者」「導く者」として登場する。

そして今回も、ジョーカーという“中間世界の番人”において、その「象徴性」が完璧に活かされていた。

ラストシーンでの彼の振る舞いは、一切の説明を排している。

彼は何も強制しない。ただ選ばせる。

アリスに手を差し伸べるわけでもなく、試すわけでもない。

この姿勢は、まさに“信頼して待つ父”そのものだった。

「渡辺謙が演じるジョーカー」というだけで、観る者の無意識は彼を“神”や“審判”として見てしまう。

だがその期待を裏切るように、彼は“ただそこにいた”。

むしろその静けさの中にこそ、物語最大の緊張があった。

父とは、“背を向けて立ち去る息子の背中を、信じて見送る存在”なのかもしれない。

謙の立ち居振る舞いは、そう語っていたように思う。

ジョーカー=神でも悪魔でもない、“選ばせる者”

物語を通して、「神」は一度も登場しなかった。

逆に「悪魔」も明確には描かれない。

つまりこの世界には、裁く者も救う者も存在しない。

あるのは“選択”と“その結果を受け入れる覚悟”だけだ。

ジョーカーは、その“覚悟”の前に立ちはだかる“最後の影”として描かれた。

そして演じる謙は、その影に「深み」と「余韻」を与える役者だ。

印象的だったのは、アリスに向かって静かに言った台詞。

「どちらを引いても、お前の運命はもう俺の手の中だ。」

これは脅しではない。

“お前はもう、自分で自分を決める覚悟を持っている”という確認だったのだ。

この“確認”ができる人物こそ、ジョーカーであり、謙が演じるにふさわしい存在だった。

仮にこれが無名の俳優だったら、このセリフは「仕掛け」としてしか機能しなかったはず。

だが渡辺謙という「日本が誇るカリスマ」によって、それは“真理の声”に昇華された。

キャスティングが、世界観を語る言葉になった瞬間だった。

『今際の国のアリス』という物語は、ゲームでもアクションでもない。

人の死生観を描く、極めて哲学的な物語だ。

だからこそ最後の裁定者には、「存在だけで語れる役者」が必要だった。

その意味で渡辺謙は、まさに“最終試練の象徴”だったのだ。

今際の国シーズン3全体が語っていた「死の受容」とは

シーズン3は、ただの「続編」ではなかった。

それは、前2作で描かれた“サバイバル”という名の疑似死体験の先にある、「死の受容」そのものを描いた物語だった。

ゲームが激しければ激しいほど、それに意味を与えるのは“なぜ生きるか”という問いの方だった。

記憶をなくして戻る意味=喪失からの再生

アリスやウサギ、他の登場人物たちは、ゲームを生き延びて現実へと帰還する。

だがそこには決して“ご褒美”のようなハッピーエンドは用意されていなかった。

彼らは皆、「今際の国」での記憶をすべて失っていた。

この設定は、物語的に見ると“リセット”に見えるかもしれない。

だが、それはむしろ“何か大切なものを失った者だけが、新たな一歩を踏み出せる”という、人生における厳しくも優しいルールを示している。

過去にどれだけ傷つき、苦しみ、血を流しても、人はその記憶と共には生きられない。

忘れることは、逃避ではない。再生の条件なのだ。

そしてアリスは、その“記憶を失う”という喪失の中でも、なぜかウサギにだけは強く惹かれていく。

それは、失われてもなお残る“魂の軌跡”――言葉では説明できない絆。

その絆が、アリスを再び死の世界へと導く鍵となる。

リュウジとウサギの選択、そしてアリスの決断

死を“研究”していたリュウジ。

生に絶望していたウサギ。

そして、失った過去の中から“今を取り戻そうとする”アリス。

この3人は、死の意味に向き合う、まったく異なる立場の「死者」だった。

リュウジは、過去の罪と向き合えず、“死の先”にこそ救いがあると信じていた。

彼は今際の国を、自らの罰と救済を同時に叶える世界として受け入れていた。

一方ウサギは、過去のトラウマと生きる苦しみに耐えきれず、「夢の中なら幸せでいられる」と願った。

生きることが罰のように感じられる日々の中で、彼女が願ったのは“穏やかな死”だったのかもしれない。

だが、そんな2人を“現実”へと繋ぎ止めたのが、アリスだった。

彼は、自分自身が死の中から立ち上がることで、他者に生きる理由を与えたのだ。

最終話でアリスは、ウサギを助けるために自ら濁流へと飛び込む。

この行動は、強いメッセージを持っている。

それは「死んでもいい」ではなく、「死の中からでも、生きようとする」という意志だ。

死の受容とは、死を肯定することではなく、死を通して“生の本質”を知ること。

『今際の国』というタイトルの通り、これは“今際”=臨死体験の中での物語だった。

だがその中で描かれたのは、決して絶望ではなかった。

希望は常に、「選択」の先にあった。

そしてその選択は、たった一人の意志によって行われた。

それがアリスという人物の核であり、僕たちがこの物語に心を動かされた理由でもある。

シーズン3は死の物語だった。

でも、それは“死にたくなる”物語ではなかった。

「もう一度、生きてみよう」と思わせる物語だった。

ファイナルゲームの「すごろく」は人生そのものだった

ラストゲーム「ミライすごろく」は、最終回の舞台であり、『今際の国のアリス』という物語の思想が凝縮された象徴的なステージだった。

それは単なる“運と戦略のゲーム”ではない。

プレイヤーたちが自分の人生と向き合い、未来と痛みを選ばされる、究極の“生きる選択”の場だった。

選ぶ扉の先にある“未来”=生きる覚悟のメタファー

「この扉の先には、自分の未来が待っている。」

そう告げられて、開ける扉を決めなければならない。

各部屋には「あなたが辿る未来」が提示され、その内容に怯えた者は扉を開けられない。

この演出が意味しているのは、明確だ。

未来とは“自分で選ぶもの”ではなく、“選ぶ覚悟により開かれるもの”なのだ。

未来は固定されていない。

だが、選ぶ行為そのものに、恐怖と責任がつきまとう。

その責任こそが「人生」なのだと、ミライすごろくは語っていた。

面白いのは、扉の中に描かれる未来が「妊娠」「病気」「自殺」「喪失」といった、極端に“生の痛み”に寄っていた点だ。

これは単に恐怖を煽るためではない。

どんな未来も、美しいものだけではない。

だからこそ、生きるとは“耐える”ことでもあるのだと、観る者に突きつけている。

そしてその先に待っていた「誰かの死」や「自分が残る選択」は、生きること=他者の痛みを引き受ける覚悟だという、重い真実を示していた。

15ポイントの腕輪=命の有限性と選択の代償

各プレイヤーには、15ポイントの“ライフ”が与えられた。

扉を開けるたびに1ポイント減る。

もしゼロになれば、そこで脱落。

このルールは、一見ゲーム的に思える。

だが本質はむしろ、「命には限りがある」という絶対的現実を可視化した装置だった。

人は、選択するたびに何かを失う。

決断するたびに、時間も気力も、未来の可能性も削られていく。

その代わりに、少しだけ前に進める。

それが“人生”の構造なのだ。

そしてこのゲームでは、仲間のためにポイントを差し出す場面も描かれた。

それは単なる“協力”ではない。

他者の人生のために、自分の“残り時間”を削るという、究極の愛だ。

特に印象的だったのは、アリスが最後に残った場面。

サイコロの目は「7」。脱出できるのは7人。

つまり、誰か1人は残らなければならない。

アリスは自ら残ることを選び、ウサギをリュウジに託す。

これこそが、“本当の勝者”の姿だった。

自分の命の有限性を理解したうえで、他者の未来のためにそれを使う。

ゲームの中で勝ったのではない。

人間として、“選んで、生きた”からこそ、アリスは“最後に選ばれる者”になった。

15ポイントの腕輪は、生きることの価値と代償を同時に提示していた。

選択は、いつも何かを失う。

けれど、その代償の先にしか、意味のある未来は生まれない。

ファイナルゲームは、人生そのものだった。

僕たちにも、問われている。

次の扉を開く覚悟は、あるか?

今際の国は終わらない|最後にジョーカーが残した予言の意味

すべての試練が終わったと思われたラスト。

静けさの中、再び現れたジョーカーは、アリスにこう語りかける。

「これからも、大勢の人間がここにやってくる」

この一言が放たれた瞬間、物語は終わりではなく、“はじまり”へと転じた。

「これから大勢がこの世界にやってくる」の真意

この台詞は、続編の伏線か?

いや、それだけではない。

むしろこの言葉には、“現実世界の裏にある今際の国”という思想そのものが詰まっている。

思い出してほしい。

今際の国とは、心肺停止に近い“臨死状態”の中で起こる、精神世界のような場所だ。

つまり、生きている限り、誰もがこの世界の“境界”に触れる可能性がある。

事故。病気。絶望。喪失。孤独。

そういった“人生の揺らぎ”に触れた瞬間、人は誰しも今際の国へと足を踏み入れる。

だから、ジョーカーの「これから大勢が来る」という言葉は、“死の運命は万人に訪れる”という、圧倒的に普遍的な真実を語っていたのだ。

そしてこの言葉にはもうひとつ、強烈な含意がある。

それは、「死の国に来ること自体が悪ではない」という赦しだ。

苦しみの果てに辿りつく場所が「地獄」ではなく、「選択の余地がある中間世界」であるなら――。

そこには、まだ“生き直すチャンス”がある。

それは希望だ。

続編を示唆?それとも我々視聴者への問いかけか

ジョーカーの登場は、明らかに「物語が終わっていない」ことを示していた。

確かにそれは、シーズン4の可能性を含んでいる。

だが、本当に続編が来るかどうか以上に重要なのは、“物語が我々自身に向かってきた”という事実だ。

アリスが「次の選択」を迫られたように、今この物語を観終えた僕たちも、次の扉の前に立たされている。

何を選ぶか、どう生きるか。

そして、誰と共に歩むか。

最終話の終盤で流れる映像の中に、海外の地震、混乱、そして「Alice」の名札をつけたアメリカ人女性が映し出されていた。

このラストカットは、「今際の国」が日本の物語ではなく、“世界中の誰にでも起こりうる内的な現実”であることを示唆している。

つまり、“今際の国”とは、誰かの中だけにある世界ではない。

それは生きていくすべての人の心の中にある、もうひとつの現実なのだ。

だから、この物語は終わらない。

誰かが生きる限り。誰かが傷つく限り。

そして、誰かがまた“選択”を迫られる限り――。

ジョーカーは、あなたの前にも現れる。

そのとき、あなたはどちらのカードを選ぶ?

語られなかった“その後”が語る、今際の国の余白

最終話が静かに幕を閉じたあと、不意に残る“違和感”があった。

それは、アリスとウサギの物語が完結していく一方で、かつて生死をともにした仲間たち――チシヤ、クイナ、ニラギたちの“現在”が、まったく描かれなかったことだ。

顔は出た。だが、声はない。行動もない。語られることもない。

まるで彼らの存在が、物語の中で“意図的に空白にされた”ようにさえ感じた。

クイナ、チシヤ、ニラギ――彼らはなぜ「描かれなかった」のか

それぞれが命を懸けて戦い抜き、時に救い、時に裏切った者たち。

今際の国を通して、彼らの“人間の奥底”が何層にもわたって剥き出しになっていった。

だが最終話、彼らの口から語られる言葉は一切なかった。

これは演出ミスでも尺の都合でもない。むしろ、語られなかったこと自体が“物語の意志”だったように感じる。

なぜなら、彼らはもう“ゲームの主役”ではない。

アリスとウサギの物語が“人生を取り戻す”物語だったとすれば、チシヤやクイナたちの現在はまだ“人生を再構築している途中”のグレーゾーンだ。

だから描かなかった。

「あなた自身の想像に委ねる」という形で、余白ごとキャラクターを託してきた。

声を持たない登場。それが逆に、彼らの内面の葛藤や再生の遅さを示していたのかもしれない。

チシヤのような観察者は、現実でどうやって人と繋がるのか。

クイナは、性的アイデンティティや過去の家庭環境とどう向き合っていくのか。

ニラギは、他人を信じないまま、社会に居場所を見出すことができるのか。

そのすべてが描かれなかったことで、逆に“物語の続きは、キャラクターの内側にある”というメッセージが強調された。

生き延びた者たちに訪れた“第二の試練”

今際の国のゲームは終わった。

だが、本当の“ゲーム”はここからだった。

それは、元の世界でどう生き直すかという、誰にとっても初めての挑戦。

命が戻ったあとに襲いかかるのは、現実の重み。

家族、仕事、世間、孤独、トラウマ――ゲームの死よりも曖昧で、見えにくく、終わりのない戦いだ。

今際の国で“死ぬ覚悟”を持てた彼らが、果たして現実で“生きる覚悟”を持てるのか。

この問いこそが、今シーズンであえて描かれなかった“第二の試練”だ。

物語が彼らの口を閉ざしたのは、「もうゲームの中のルールでは語れない場所にいる」という証かもしれない。

現実は“脚本のないゲーム”だ。

だから彼らの物語には、正解も、攻略法も、決着もない。

もしかしたら、この“描かれなかった者たち”こそ、今後続編が描かれるなら中心に据えられる存在なのかもしれない。

だが仮にそれが描かれなかったとしても――観る者の中に、彼らの“物語の続きを想像する余地”は確かに残された。

語られないことが、最も雄弁になる。

今際の国のラストは、そんな静かで強い“余白”で締めくくられていた。

今際の国のアリス3とジョーカーの正体を通して感じたことまとめ

観終えたあと、静かに深呼吸した。

この物語はただの“死とゲーム”の物語ではなかった。

それは、今を生きる僕たち自身の“生き方”を問う物語だった。

選ぶのは、常に“生きることに意味を見出す力”だ

アリスが選んだのは、生でも死でもない。

それは「ウサギと一緒に生きる」という、“意味のある生”だった。

ジョーカーはその選択をジャッジしない。

ただ静かにカードを差し出しただけだ。

選ぶか、選ばないか。

それだけが、アリスに託された問いだった。

そして僕たちもまた、日々そのカードを引かされている。

仕事、家庭、人間関係、夢、失望、病、別れ――。

人生は、選択と喪失の連続だ。

でも、そのすべての選択に共通して言えることがある。

それは、「生きて、この選択をした」という一点が、何よりも尊いということだ。

選んでしまえば、どんな結末も“自分のもの”になる。

アリスはそれを、身体ごと証明してくれた。

この物語が僕たちの“現実”に語りかけるもの

最終回のあと、心の奥に何かが残っていた。

それは答えじゃない。

問いだった。

「お前は、生きる理由を、自分で見つけられるか?」

これが、『今際の国のアリス』という作品の本質だったと思う。

トランプのマーク、ゲームのギミック、壮絶な死闘。

そのすべてが、「なぜ生きるのか?」という一点に向かっていた。

アリス、ウサギ、リュウジ、アン、サチコ――。

彼らは皆、何かを喪い、何かを選び、そして何かを残していった。

その残されたものこそが、今を生きる僕たちへのメッセージだ。

たとえ記憶を失っても、想いは残る。

たとえ言葉を交わせなくても、魂は触れ合う。

そして、どれだけ未来が怖くても――。

僕たちはまた、誰かと手を繋いで、生きていける。

最後に、アリスとウサギは子どもの名前を考えていた。

未来の名前を。

それが、この物語のすべての答えだったように思う。

だからこの作品は、生きたいと思う人のためにある。

今、胸に問いがあるなら、それが「あなたのジョーカー」なのかもしれない。

さあ、次はあなたの番だ。

どちらのカードを、選ぶ?

- ジョーカーの正体は「生と死の境界を守る番人」

- 2枚のジョーカーカードに込められた“選択”の哲学

- 渡辺謙のキャスティングが象徴する「父性と静寂」

- 今際の国=死の受容と再生のメタファー

- ファイナルゲーム「すごろく」は人生の縮図

- 命のポイント=選択の重みと有限性の可視化

- ジョーカーの予言が示す“物語の終わらなさ”

- 語られなかった仲間たちのその後=もうひとつの試練

- 描かれなかったことが問いを生む「静かな余白」

- ラストに残るのは、“あなた自身への問いかけ”

コメント