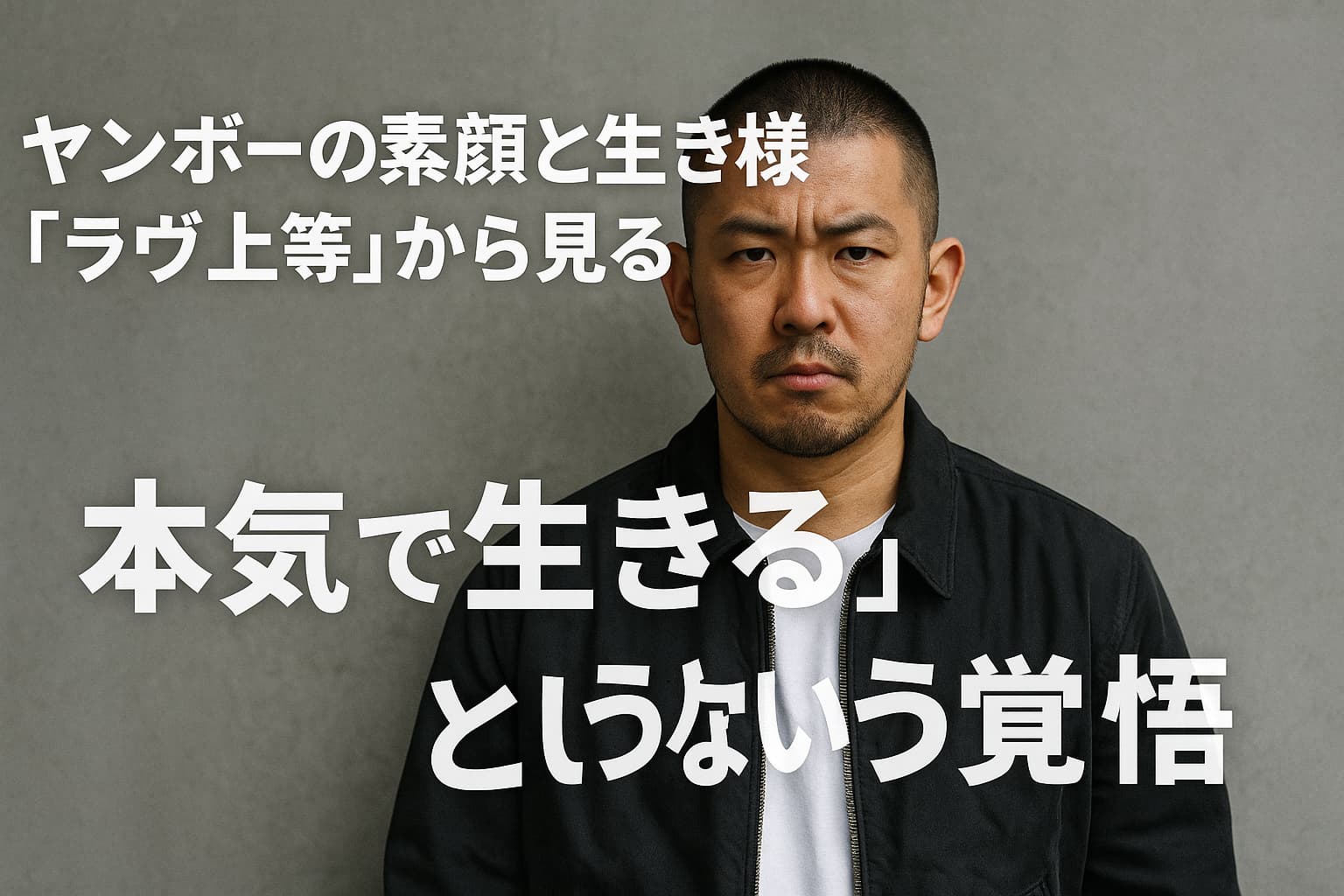

Netflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』で注目を集めたヤンボー(西澤偉)。

強面な印象とは裏腹に、言葉の端々ににじむ優しさとまっすぐさに、多くの視聴者が心を掴まれた。

彼のもう一つの顔は、ラッパー「136youngboss」。18歳から音楽を始め、反社会的な世界を経て、再びマイクを握るまでの道はまさに“生き直し”そのものだった。

この記事では、ヤンボーという男の真っ直ぐな生き様と、『ラヴ上等』が映し出した“再起動のリアル”を掘り下げていく。

- 『ラヴ上等』で見せたヤンボーの真っ直ぐな人間像

- ラッパー「136youngboss」としての生き直しの軌跡

- 恋・音楽・再生を貫く“嘘のない生き方”の意味

ヤンボーの真実──強面の奥にある「不器用な優しさ」

Netflix『ラヴ上等』を見ていて、最初にヤンボーが登場した瞬間、誰もが「この男は危険だ」と直感したはずだ。

鋭い眼光、圧のある声、言葉の選び方。すべてが強く、乱暴に見える。

でも、時間が経つにつれて気づく。彼の中には、誰よりも“まっすぐな優しさ”が潜んでいることに。

強面の奥に隠れているのは、誰かを守ろうとする本能。怒りや荒さは、ただの感情の爆発じゃない。「本気で向き合いたい」という誠実さの裏返しだ。

番組で見せた素顔:怒りの裏にある誠実さ

ヤンボーは、相手に対して「本音でぶつかれないこと」を何より嫌う。

『ラヴ上等』の中で誰かが曖昧な態度をとると、彼はすぐにその場を切り裂くように言葉を放つ。「ハッキリせぇや」と。

その一言は、ただの威圧ではなく、“ごまかしのない関係を求める叫び”のように響く。

彼は自分の弱さも怒りも全部見せる。だから、嘘がない。他人に優しくすることが下手な人間ほど、誠実であるという真理を、彼の姿から感じ取ることができる。

例えば、恋愛の場面で相手が迷っていると、ヤンボーは怒りをぶつけるように言う。でも、その奥には「お前の気持ちをちゃんと知りたい」という願いが透けて見える。

それは暴力的でも攻撃的でもない。自分の感情に嘘をつけない不器用さだ。

だからこそ、視聴者は彼を“怖い男”としてではなく、“心の奥まで本気で生きる男”として見始める。

怒鳴り声の裏には、誰よりも相手を理解しようとする優しさがあった。

怒りの温度は、愛情の温度と紙一重なのだ。

彼が放つ一言一言が刺さる理由

ヤンボーの言葉には、作り物の台詞にはない重みがある。

それは彼が、“痛みを知っている人間”だからだ。

彼は18歳で地元の仲間とクルーを組み、ラップを始めた。立命館大学に進学しながらも、反社会的な世界にも関わっていた過去がある。

そんな二重生活の末、彼は大学を中退し、「音楽で生きる」という選択をした。

この決断には、後悔も恐れもなかっただろう。彼は自分の生き方を、人の評価ではなく、“自分の信念”で決めた。

だからこそ、彼の口から出る一言一言が重い。「俺は俺の道をゆく」というキャッチコピーは、単なる演出ではなく、人生そのものの宣言だ。

そして、この誠実さが視聴者の心を突き刺す。なぜなら、誰もが心のどこかで「自分もそうやって生きたい」と願っているからだ。

社会の中で、優しさを見せることが臆病な時代。ヤンボーはその逆をいく。優しさを暴力のように、真っ直ぐ叩きつける。

その姿は、綺麗ごとでできた恋愛リアリティとは違う。

『ラヴ上等』というタイトルが彼に最も似合うのは、恋に上等な覚悟で挑む彼こそが、まさに“愛の生き証人”だからだ。

画面の中のヤンボーを見ていると、こう思う。

「優しさは、弱さじゃない」と。

それは、彼の存在そのものが証明している。

ラッパー「136youngboss」としての生き直し

『ラヴ上等』のヤンボーをただの出演者として見ると、その荒々しさに圧倒されるかもしれない。

だが彼の根幹にあるのは、音楽で生き直すという覚悟だ。

彼はラップを“飾り”ではなく、“生きるための証明”として選んだ。

その軌跡には、強さよりも痛み、そして希望が刻まれている。

BARK BROZから始まった音楽人生

ヤンボーが初めてマイクを握ったのは18歳。

地元・京都の仲間たちと「BARK BROZ」というクルーを組み、路上やライブハウスで音を鳴らした。

当時の彼にとって、ラップは“逃げ場”ではなく“居場所”だった。

暴れることでしか表現できなかった怒りを、言葉とビートに変えることができたのだ。

そのラップは粗削りで、不器用だった。けれども、真っ直ぐな感情が音になっていた。

それは今のヤンボーにも通じる“嘘のなさ”の原点だ。

大学中退と“音楽で生きる”という決断

ヤンボーはその後、立命館大学に進学する。

一見すると順風満帆な未来を手にしたように見えたが、彼の心は常に荒れていた。

現実の中に居場所を見つけられず、危うい世界にも身を置いた時期がある。

それでも彼は、そこで多くの人間と出会い、裏も表も知った。

そして、ある瞬間に悟る。「このままじゃ、自分が消える」と。

大学を中退し、“音楽で生きる”という一点に賭けた。

誰かに理解されることを求めず、自分の声だけを信じた。

この決断には、孤独もあっただろう。だがその孤独こそが、彼のラップを磨いた。

表面的な強さではなく、“本物の覚悟”が、彼の言葉を支えている。

改名に込めた“若きボス”の覚悟

彼が“136youngboss(イサム・ヤングボス)”を名乗り始めたのは2022年。

それは、新しい人生の始まりを意味する改名だった。

「youngboss」という名には、“若くして地元を背負う”という意志がある。

裏社会を抜けた彼が、音楽という形で再び自分のルーツに向き合う。

それは懺悔でも逃避でもなく、“再生”というアティチュードだ。

彼のInstagramには仲間たちとの写真、音楽活動の告知、日常の笑顔が並ぶ。

そのどれもが、もう一度人生をやり直す男のリアルだ。

彼は、過去を切り捨てたわけではない。

それを抱えながら、前に進む方法を知っている。

だから彼の音楽は、聴く人に勇気を与える。

自分の弱さを隠すことなく、堂々と晒す姿勢に、人は心を動かされるのだ。

ヤンボーにとってラップとは、自己表現ではなく“生存報告”だ。

今日もどこかで誰かが倒れている現実の中で、彼はマイクで生きている。

その一音一音が、「まだ終わってねぇ」と叫んでいる。

136youngboss――その名前には、過去と決別しながらも、自分を誇る覚悟が込められている。

そしてその覚悟こそが、彼を“ただの元ヤンキー”から“本物のアーティスト”へと変えた。

『ラヴ上等』が映すリアル──喧嘩も恋もまっすぐに

『ラヴ上等』というタイトルを聞いたとき、多くの人は“恋愛リアリティ番組”という枠の中で想像する。

しかしこの作品は、恋愛というより“生き方のドキュメント”に近い。

そこにいるのは、ただ恋を探す男女ではない。

元ヤンキー、格闘家、ホスト、ラッパー──それぞれが過去を抱え、今を本気で生きようとしている人間たちだ。

その中でヤンボーが放つ存在感は異質だ。彼の恋は甘くない。恋=覚悟なのだ。

恋愛という名のリングで戦う理由

『ラヴ上等』の舞台は、14日間の共同生活。

その短い時間の中で、彼らは自分の感情をぶつけ合う。

嘘をつけばすぐにバレる。中途半端に優しくすれば、傷を広げる。

だからこそ、この番組では“本音”が武器になる。

ヤンボーはそこに、一切の演出を持ち込まない。

彼の恋のスタイルは「好きなら言う」「嫌なら去る」だけ。

それは極端に見えるが、実はもっとも誠実な形だ。

彼は、恋においても自分の信念を貫く。

恋を駆け引きの手段としてではなく、人生を賭ける場所として扱う。

あるシーンで、相手が曖昧な態度を見せると、ヤンボーは怒りを隠さず言葉を放った。

「遊びで来てんちゃうぞ」。

その一言の中に、彼の恋への覚悟、そして人間としての真っ直ぐさが詰まっていた。

恋愛を“戦い”として見ているのではない。

それは自分の感情に嘘をつかないという戦いだ。

この不器用なまでの誠実さが、視聴者の心を撃ち抜く。

愛を武器にして生きる男たちの覚悟

『ラヴ上等』の面白さは、恋愛の“綺麗さ”ではなく、“泥臭さ”にある。

彼らは愛を飾らない。喧嘩も涙も、愛の形のひとつとして受け入れる。

ヤンボーもまた、感情の激しさを隠さない。

誰かを本気で好きになることが、彼にとっては人生の賭けだ。

だからこそ、裏切られれば本気で怒るし、愛されれば全力で守る。

その姿を見ていると、恋がどれだけ不器用でも、“真っ直ぐでいること”がどれほど美しいかを思い知らされる。

番組に出てくるどの男も、それぞれの痛みを抱えている。

だが、ヤンボーはその痛みを隠さずに出す。

彼にとって、弱さを見せることは恥ではない。

むしろ、それが「強さの証明」だ。

その姿勢が、番組全体にリアリティを与えている。

愛を語ることは簡単だ。だが、愛を背負って生きるのは難しい。

ヤンボーは、それを体で示している。

喧嘩も涙も、笑顔も全部ひっくるめて、彼の中では“愛”として繋がっている。

『ラヴ上等』という番組は、そんな男たちの“命の使い方”を見せてくれる。

ヤンボーが恋をする姿は、決して綺麗ではない。

でも、それは間違いなく本物だ。

この番組の中で、彼が発する言葉はどれも短い。

だがその短さの中に、人生の全部が詰まっている。

「喧嘩も恋も上等や」──その一言が、まるで拳のように心に響く。

音楽で語る人生観──アルバム『漢船』に込めた思い

ヤンボーの音楽は、ただのサウンドじゃない。彼の人生そのものがトラックに乗っている。

2025年にリリースされた1stアルバム『漢船(おとこぶね)』は、まさにその象徴だ。

全曲を手がけたのはプロデューサーDodge Noledge。昭和歌謡や演歌の旋律を取り込みながら、現代のヒップホップに“義理と情”を混ぜ込んだ異色作となった。

音を聴けばわかる。これはただのアルバムじゃない。過去と決別し、今を生きるための航海記だ。

昭和歌謡と演歌のエッセンスが語る義理人情

『漢船』を再生するとまず感じるのは、哀しさの中にある温もりだ。

ビートの下に流れるギターのフレーズ、メロディの奥に漂う昭和の香り。

それは、彼が育った京都の空気と、古い仲間たちへの思いが入り混じったような音だ。

ヤンボーはこのアルバムで、“義理と情”という古い言葉を現代に蘇らせた。

それは懐古趣味ではない。むしろ、時代が忘れたものを掘り起こすような行為だ。

演歌のような旋律にヒップホップの言葉が乗る瞬間、ヤンボーという存在の二面性が浮かび上がる。

強く見せることと、優しくありたいこと。その狭間で生きる人間の心の揺れ。

だからこそ、『漢船』の一曲一曲には“生身の感情”が息づいている。

リリックの中で彼は何度も「地元」「仲間」「母親」などの言葉を口にする。

それは派手なアピールではなく、「俺は誰のために生きているのか」という原点への回帰だ。

『ラヴ上等』で見せた不器用な優しさが、音楽では形を変えて表現されている。

「刺青は背中から」に滲むリアルと誇り

アルバムの中でも特に印象的なのが『刺青は背中から』という曲だ。

タイトルからして強烈だが、内容は驚くほど繊細で真摯だ。

リリックには、“過去の自分を否定しない”というメッセージが込められている。

背中に彫られた刺青は、反抗の象徴ではなく、「もう一度やり直すために背負った印」なのだ。

彼にとって傷も痛みも、すべてがアイデンティティ。

そのすべてを受け入れて初めて、人は前に進めると彼は語っている。

ラップの中で彼が放つ「過去も全部オレやから、消したらオレちゃうねん」というライン。

この一節は、ヤンボーという人間を定義する一言だ。

彼は完璧ではない。むしろ不器用で、たくさんの間違いをしてきた。

でも、その過去を恥じることなく、作品に変えていく力こそが彼の真骨頂だ。

『刺青は背中から』は、聴く者に“自分を許す勇気”を与えてくれる。

「誰だってやり直せる」というメッセージを、痛みを知る人間の言葉で伝えてくる。

この曲を聴いて涙した人が多いのも頷ける。

それは、彼がラップで生き直しの物語を語っているからだ。

音楽とは、ヤンボーにとって“過去の清算”ではなく、“未来の宣言”である。

『漢船』というタイトルは、そのまま彼の人生の比喩だ。

荒れた海を越え、舵を握り直し、再び前へ進む。

そして彼は今日も、自分という船を信じて漕ぎ出している。

波は高いが、風は自由だ。

彼の音楽には、そんな“生きる痛みの美しさ”が鳴っている。

ヤンボーの言葉が響く理由──それは“嘘のない生”だから

『ラヴ上等』を観ていて、ふと静まり返る瞬間がある。

誰かが泣くでもなく、音楽が流れるでもなく、ただヤンボーの言葉が響く瞬間だ。

その一言が、まるで心臓の奥を殴るように響く。

彼の言葉は飾られていない。“嘘がない”のだ。

だから人は、彼の声を聞くと自分の中の何かを思い出してしまう。

誤魔化していた本音、隠していた傷、言えなかった「好き」。

それを代わりに叫んでくれる人が、ヤンボーなのだ。

Instagramに見える仲間想いな一面

ヤンボーのInstagram(@136youngbossfamily)を開くと、意外な光景に出会う。

そこにあるのは、派手なラッパーの世界ではなく、“仲間との日常”だ。

笑い合う写真、スタジオでの真剣な顔、仲間の成功を祝う投稿。

その一枚一枚から伝わるのは、彼がどれほど人を大事にする男かということだ。

かつて裏の世界にいた彼は、人の裏切りも優しさも痛いほど知っている。

だからこそ、信じた人には最後まで義理を通す。

この“義理人情”の感覚が、ヤンボーの人間的な魅力を際立たせている。

SNSの中でさえ、彼はキャラを作らない。

いつも素のままで、仲間に「ありがとう」と言える男だ。

それが、どれほど尊いことか。

今の時代、優しさは弱さと誤解されやすい。

だが彼は、それを堂々と表に出す。

その姿勢が、ファンの心を掴む理由だ。

彼のSNSには、見せるための“イメージ”はない。

あるのは、「嘘のない日常」だけだ。

「強さ」と「優しさ」が同居する不思議な魅力

ヤンボーの魅力を一言で言うなら、それは“矛盾の美学”だ。

強くありたい。でも優しくもありたい。

前に進みたい。でも過去を忘れたくない。

彼の中では、それらがすべて共存している。

だからこそ、彼の存在がリアルに感じられる。

人間は矛盾している。

完璧に強くもなれないし、ずっと優しくもいられない。

それを“弱さ”ではなく、“生きている証拠”として見せるのがヤンボーだ。

『ラヴ上等』の中で、彼が見せた怒りも涙も、全てが本音だった。

そして、音楽の中でそれはさらに深くなる。

リリックに込められた「誰かを想う気持ち」は、暴力とは正反対の優しさを放っている。

強さと優しさ。光と影。

そのどちらも手放さない人間だけが、本物の言葉を持てる。

だから、ヤンボーの言葉は聴く人の中で長く残る。

それは名言ではなく、“生き方の証明”だからだ。

「俺は俺の道をゆく」──この一言の中には、彼の人生のすべてが詰まっている。

周りに流されず、過去に負けず、明日を諦めない。

ヤンボーは、そんな生き方の象徴だ。

だからこそ、彼の言葉は響く。

それは誰かを鼓舞するための言葉ではない。

ただ、自分に向けて放った“本音”が、結果として誰かを救ってしまうのだ。

人が惹かれるのは、結局、嘘のない人間だ。

ヤンボーがその最たる存在であることを、彼自身はまだ気づいていないかもしれない。

だが、彼の音楽と生き様が放つ光は、確実に誰かの夜を照らしている。

ヤンボーを見てザワつく理由──「理解されない側」の感情が暴かれる瞬間

ヤンボーを見ていると、なぜか胸の奥が落ち着かなくなる。

好きか嫌いかで割り切れない。

かっこいいとも、怖いとも、単純には言えない。

その違和感こそが、この人物の核心だ。

ヤンボーは、“理解される側”の人間じゃない。

むしろずっと、誤解される側に立ち続けてきた人間だ。

だから彼の言動は、優しく整えられていない。

空気を読まないし、丸く収める気もない。

でもそれは、他人を軽視しているからじゃない。

軽く扱われることに、耐えられないからだ。

「怖い人」に見られる側の、言葉にならない孤独

ヤンボーは、第一印象で損をするタイプだ。

声が低い、目つきが鋭い、言い方が荒い。

それだけで「話が通じなさそう」「近寄りがたい」と判断される。

職場でも、学校でも、社会のあらゆる場所にいる。

本当は誰よりも筋を通したいだけなのに、

最初から“危険人物”として処理される側の人間。

ヤンボーの怒りは、そこから生まれている。

聞いてもらえない。

誤解されたまま距離を置かれる。

ちゃんと向き合う前に、ラベルを貼られる。

その積み重ねが、言葉を尖らせる。

だから彼は、最初から強く出る。

「どうせ分かってもらえへん」という諦めと、

「それでも本音で向き合いたい」という希望が、同時に存在している。

この矛盾が、彼を不器用に見せる。

視聴者が“自分の話みたいだ”と感じてしまう正体

ヤンボーに共感してしまう人は、

必ずしも荒れた過去を持っているわけじゃない。

むしろ多いのは、こんなタイプだ。

・言い方が不器用で誤解されやすい

・本音を出すと「めんどくさい」と言われた経験がある

・正論より感情を優先したら、浮いたことがある

つまり、“空気に適応できなかった側”の人間だ。

ヤンボーは、その代表として画面に立っている。

うまく立ち回れない。

でも、嘘をついてまで好かれたくない。

その葛藤を、彼は全部さらけ出す。

だから観ている側は、気づかないうちに自分を重ねる。

上司に言い返せなかった夜。

本当は違うのに、黙ってしまった瞬間。

「分かってもらえないな」と諦めた記憶。

ヤンボーの言葉が刺さるのは、

それが代弁になっているからだ。

彼は上手なことを言わない。

でも、言えなかったことを言ってくれる。

だから安心するし、同時に苦しくもなる。

「本当は、こう言いたかったんだろ?」と

胸ぐらを掴まれる感覚がある。

この番組がただの恋愛リアリティで終わらないのは、

ヤンボーという存在が、

社会の中で押し殺されがちな感情を可視化してしまったからだ。

理解されないまま生きてきた人間が、

それでも人を愛そうとする姿。

それを見せられて、何も感じない方が不自然だ。

ヤンボーは、好かれるために存在していない。

ただ、本音で生きた結果として、目に焼きついてしまうだけだ。

この違和感こそが、

彼が“記号”ではなく“人間”である証拠だ。

ラヴ上等とヤンボーが教えてくれる、“恋と再生”の物語まとめ

『ラヴ上等』を最後まで観終えたあとに残るのは、恋の甘さでも、喧嘩の激しさでもない。

それは、“もう一度、生き直してもいい”という希望だ。

番組の中でヤンボーが見せたすべての感情──怒り、笑い、涙──は、生きることの証明だった。

そして、その姿が多くの視聴者の中に「自分ももう一度立ち上がってみよう」という気持ちを芽生えさせた。

恋も再生も、どちらも痛みを伴う。

だが、その痛みを恐れずに踏み込める人間だけが、本当の愛を掴むのだ。

過去を背負いながら、未来に向かう勇気

ヤンボーは、過去を消そうとはしなかった。

むしろ、自分の中の弱さや間違いを、「今を生きる力」に変えた。

それは、誰にでもできることではない。

世の中の多くの人が、失敗を隠し、後悔を封じ込めようとする中で、彼は堂々とそれを語る。

その勇気が、画面の向こう側で見ている誰かの心を震わせる。

彼の姿から伝わるのは、「過去は消すものじゃなく、背負って歩くもの」だということ。

だからこそ、ヤンボーの生き方は、人間の“再生力”そのものを象徴している。

恋をして傷つくことも、誰かを信じて裏切られることもある。

それでも、もう一度“信じたい”と思えるなら、それは希望だ。

ヤンボーの物語は、その希望を奪わない。

むしろ「まだ終わってねぇ」と背中を押してくれる。

恋も音楽も、やり直せることの証明

『ラヴ上等』の中でヤンボーが示したのは、恋も人生も“何度でもやり直せる”というメッセージだった。

彼の恋の仕方は、まっすぐで不器用だ。

計算も駆け引きもない。ただ、心のままに動く。

それが時に傷つく結果を生んでも、彼は止まらない。

なぜなら、彼にとって“止まること”こそが敗北だからだ。

音楽でも同じだ。

反社会的な世界を抜け、大学を辞め、音楽で生きると決めた。

何度も倒れながら、彼は再び立ち上がり続けている。

その姿が、まさに“再生のリアル”だ。

ヤンボーは「強さとは、倒れたあとに立ち上がること」だと知っている。

だからこそ、彼の音楽も恋も、常に“生き続ける”方向へ進んでいく。

番組を通して伝わるのは、恋愛ドラマのような作り物のロマンスではない。

それは、“人間が人間らしく生きる姿”だ。

ヤンボーは、それを怖れずに晒した。

そして、視聴者の心に“本気で生きるとは何か”を問いかけてきた。

『ラヴ上等』は、恋を描く番組ではなく、生きる覚悟を見せる作品だ。

ヤンボーがその中心にいたのは、偶然ではない。

彼の人生が、そのテーマそのものだからだ。

喧嘩も恋も涙も笑いも、全部含めて“上等”。

そう言い切れる男の言葉ほど、強いものはない。

『ラヴ上等』が終わっても、ヤンボーの物語はまだ続いている。

彼のラップの中に、あの日のまっすぐな眼差しが今も生きている。

そして今日もどこかで誰かが、その言葉に救われている。

恋も人生も、やり直せる。

それを信じさせてくれるのが、この物語の本当のエンディングだ。

- Netflix『ラヴ上等』で注目を集めたヤンボーの素顔と生き様を描く

- 強面の奥にある不器用な優しさと誠実さが物語の核

- ラッパー「136youngboss」として“生き直し”を体現する姿

- 恋も喧嘩も全力でぶつかるリアルな人間ドラマの熱

- アルバム『漢船』に刻まれた義理と情、過去との和解

- 嘘のない言葉と仲間への想いが生む真の魅力

- 理解されない側の痛みを抱えながらも本音で生きる強さ

- 恋も音楽も「何度でもやり直せる」という再生のメッセージ

- ヤンボーの存在が問いかける、“本気で生きる”という覚悟

コメント