「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」——このセリフにシビれたことがあるなら、今夜の『紅の豚』は“もう一度”じゃなく“新しい目”で観る価値がある。

ポルコ・ロッソはなぜ豚になったのか?そして、なぜジーナに心を開かないのか?その問いには、単なる呪いやファンタジー以上の、“戦争を生き延びた男の罪”と“孤独の哲学”が詰まっている。

この記事では、複数の考察と宮崎駿の心象世界を交え、ポルコが豚になった理由、ジーナとの関係に隠された物語、そして“人間に戻る”とはどういうことなのかを、徹底的に読み解いていく。

- ポルコが豚になった本当の理由

- ジーナとポルコの愛の距離と葛藤

- 紅の豚に込められた宮崎駿の人生観

ポルコが豚になったのは“生き残った罰”——その瞬間、彼の魂は人間であることをやめた

『紅の豚』が本当に語っているのは、空を飛ぶ男のロマンでも、ジブリらしい冒険活劇でもない。

これは、「生き残ってしまった者の苦しみ」と「それでも空を飛ぼうとする魂」の物語だ。

ポルコ・ロッソ──本名マルコ・パゴット。

戦争の罪と、空に消えた仲間たち

あの雲の上で見た幻影。静寂の中、空に昇っていく飛行機の群れ。

あれはただの幻想じゃない。ポルコの罪と向き合う“魂の断面”だった。

仲間たちは死に、自分だけがこの地に残された。

ジーナを悲しませたくない、国家に仕えるのはごめんだ──そう言いながら、彼は自ら人間を捨てた。

「なぜ俺だけが生き残った?」という問いを胸に、彼は“人の姿”を手放した。

豚の姿は“自己罰”の象徴だった

ポルコは誰からも呪われてなんかいない。

あれは彼自身が、自分にかけた呪いだ。

ファシズムに染まった人間たち、戦争のために命を使い潰す社会に背を向けた男が、「人間であることを拒否した」のが、あの豚の姿なんだ。

でもな、それは逃避じゃない。

「生きていること」そのものに向き合う覚悟なんだよ。

だからこそ、ポルコは人間に戻らなくてもいいと思ってる。

自分を許せるその日まで、自分自身を“豚”として罰する覚悟がある。

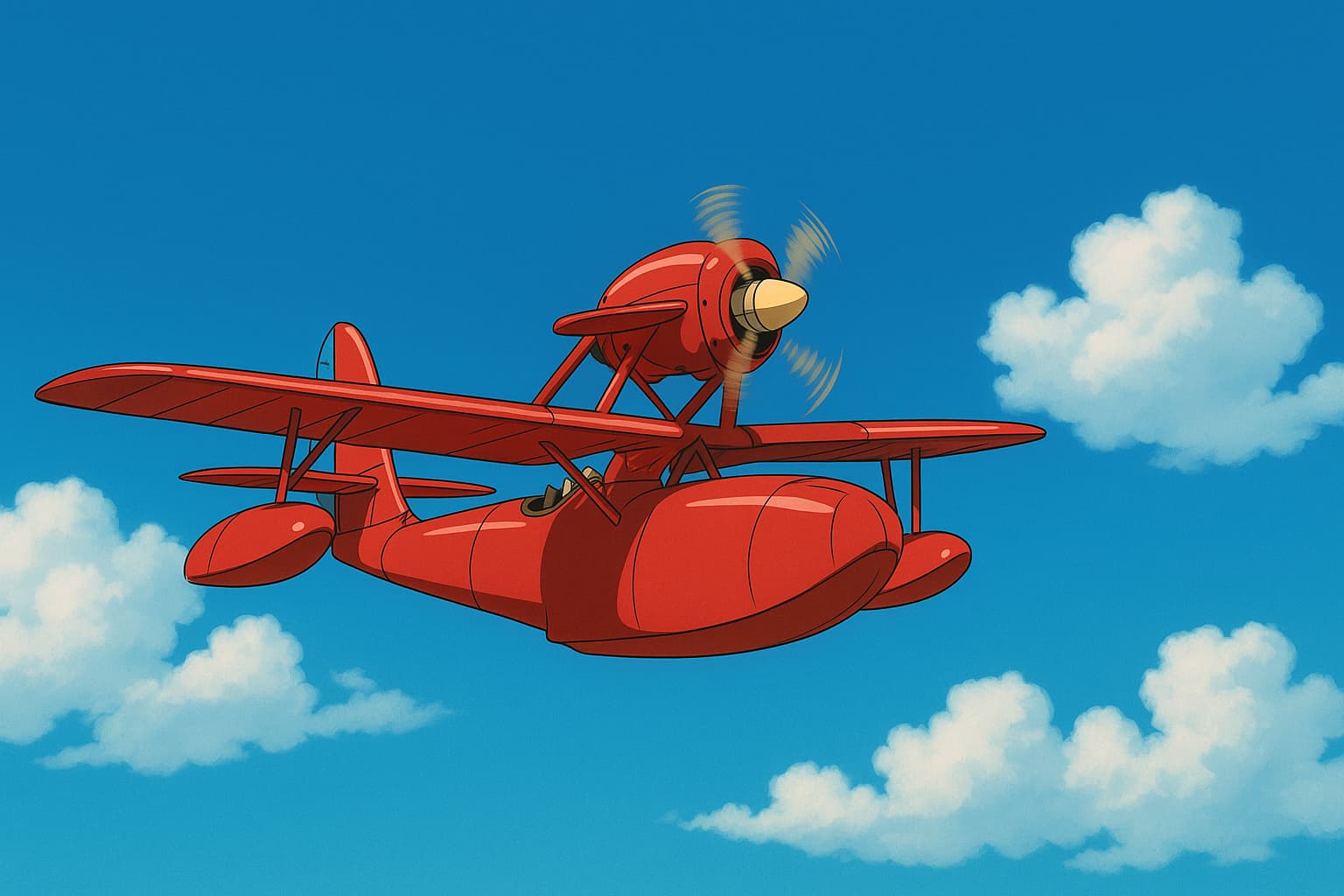

あの紅い飛行艇が空を裂くたび、ポルコはこう言ってるんだ。

「俺はまだ飛ぶ。罪と一緒に、空を翔ける」

「他人に心を許さない」ための仮面——ポルコの孤独とハードボイルドの意味

ポルコ・ロッソは強い。だがその強さの正体は、“誰にも触れさせない”という鉄の仮面だ。

その無骨な台詞回し、軽口、そしてスカした態度の裏側にあるのは、「これ以上誰も失いたくない」という孤独な祈りだ。

彼のハードボイルドは、かっこよさのためじゃない。“誰にも入らせない”ための、心の装甲なんだ。

ジーナを拒絶するのは、“また誰かを失うのが怖い”から

ジーナ──かつての仲間の妻であり、そして今は彼の心の岸辺にそっと佇む女性。

彼女の想いには、ポルコも気づいている。

だが彼は“庭に降りない”。ジーナに応えないことで、彼女を守ってるつもりなんだ。

「自分は誰かと幸せになっちゃいけない」っていう、あの男の勝手な自己犠牲が、彼を遠ざけていく。

でも、それがまた切ないほどに“カッコイイ”んだよ。

ポルコのセリフは、ATフィールドのような感情防壁

「ファシストになるくらいなら、豚でいい」

このセリフにポルコのすべてが詰まってる。

社会にも、国家にも、愛にも、心を開かない。

その硬さこそ、彼が生き残った代償であり、“男の美学”としての最後の矜持なんだ。

ポルコのハードボイルドな言動は、実は全身傷だらけの心を守るためのバリア。

それがわかってしまうと、あの無骨な一言一言が、もう泣けるほどに優しく聞こえてくる。

ジーナの愛は届いていた——でも、ポルコは“庭に降りない”

ジーナは待っていた。ポルコが“庭に降りてくる日”を。だが、ポルコは最後までそれをしなかった。

それは拒絶ではない。“想いを受け取る資格がない”という、ポルコ自身の贖罪の証だ。

「それでも愛はあったのか?」その問いの答えは、観る者一人ひとりの胸に委ねられている。

ジーナの「賭け」に、ポルコはどう応えたのか?

「昼間、私が庭にいるときに来てくれたら、今度こそ愛してしまうかもしれない」

ジーナが賭けたのは、“待つ”という孤独な愛だ。

ポルコはその賭けに応えたのか?

エンディングに映るホテル・アドリアーノの赤い飛行艇──あれはジーナが賭けに勝った証だと、信じたい。

だが、宮崎駿は断言しない。なぜなら、「答えを用意しない」ことこそ、愛の尊さへのリスペクトだからだ。

人間に戻っても、あえて豚でいようとする矜持

カーチスとの決闘のあと、フィオにキスされ、ポルコは“人間の顔”を取り戻した。

それでも、ジーナの前では豚のままでいた。なぜか?

「自分を赦してしまったら、もう飛べなくなる」と彼は思っていたのかもしれない。

人間に戻れば、ジーナを愛せる。だが同時に、空を捨てることになる。

だから彼は、“愛”を残し、“自由”に飛び立った。

その姿こそ、ポルコ・ロッソという男の「カッコよさの最終形」なんだ。

フィオという存在が、ポルコの心を動かした

ポルコの鉄壁の心をこじ開けたのは、ジーナでもなく、空でもなく、若き設計士・フィオの“まっすぐな瞳”だった。

彼女は、過去に縛られたポルコの“今”を見て、「一緒に未来を作りたい」と言った。

その言葉が、男の閉じた心のハッチをこじ開けたんだ。

他者と共に生きる勇気を、フィオが引き出した

「私を乗せて。一緒に飛びたいの」

このセリフが、どれだけポルコの心を揺らしたか。

フィオはただの少女じゃない。恐れずに“心の中心”に踏み込む勇者だった。

ポルコの皮肉も無視。ハードボイルドな拒絶も気にせず、真正面からぶつかっていく。

「あなたはまだ、飛べる人だ」と言ってくれたのは、フィオだけだった。

「一緒に乗せて欲しい」が、彼の心を解凍した

設計から同乗まで──フィオはすべてを“共にした”。

それは、ポルコがずっと遠ざけてきた“共感と共有”だった。

孤独を選んでいた男が、「誰かと一緒に飛ぶ」ことを受け入れた。

その瞬間、ポルコはほんの一瞬だけ、人間の顔を取り戻す。

人は誰かと“同じ空”を飛ぶことで、自分の傷を癒せる。

フィオはそれを、無邪気さで証明してみせた。

そして俺たちは思う──

「ポルコは本当に、人間に戻りたかったのか?」

否。

“誰かを信じられる自分”に戻りたかったんだ。

決闘と殴り合いは“感情の全開放”——カーチスとの戦いがポルコを変えた

空中戦に始まり、部品の投げ合い、果ては泥臭い殴り合いへ──

あれは単なる決闘じゃない。心の防壁を打ち壊す“魂の発露”だった。

ポルコという男が、生まれて初めて“本音で誰かとぶつかった瞬間”なんだよ。

カーチスという“感情を剥き出しにする男”の役割

アメリカから来た傲慢な空の荒くれ──カーチス。

だがこいつ、ただのアホじゃない。

ジーナに一目惚れし、フィオにガチ求婚。感情のアクセルを全開にして生きてる、ある意味最も“人間らしい”男だ。

だからこそ、スカして心を隠してるポルコと、真逆の存在としてぶつかる。

カーチスはポルコにとって、“人間であること”そのものの象徴だった。

スカしていたポルコが、本音でぶつかる瞬間

飛行機同士の華麗な空中戦で終わるはずが、決着は泥くさい乱闘。

殴り、罵り、ぶつけ合うのは、“過去の自分”と“いまの弱さ”だ。

ハードボイルドの仮面が、拳で砕かれていく。

その時、カーチスが叫ぶ──「ジーナはお前を待ってる!」

ポルコはもう、言い逃れできない。隠れていられない。

本音を叫ぶしかない“男の時間”が来た。

殴り合いの果てに、ポルコは少しだけ笑った。

それは、自分の中の“人間”を、もう一度受け入れる笑みだった。

拳で語り合い、バカみたいに空を転がって、ようやく彼は「帰る場所」を思い出したんだ。

宮崎駿がポルコに託した“純粋”と“中年”のリアル

『紅の豚』はただのアニメじゃない。

それは宮崎駿という“飛行機を愛した中年男”が、自分自身に宛てた現在形の手紙なんだ。

ポルコという豚の姿の奥にいるのは、若き日に空を夢見た少年と、現実に傷ついた大人の両方だ。

豚は宮崎駿自身——飛行機と孤独のメタファー

宮崎駿の自画像が“豚”であることは有名な話だ。

彼は「人間なんて煩わしい。だから豚でいたい」と語った。

でもその“豚”は、堕落や侮蔑の象徴じゃない。

むしろ、それは純粋な情熱と、世俗を拒む意志の化身だ。

ポルコが豚である限り、彼は“空”と“自由”にまっすぐでいられる。

それこそが、宮崎駿のロマンの核心なんだ。

「豚のままでいい」と言う自由、その美学

「なぜ豚なんですか?」と問われた宮崎は怒った。

「すぐ原因と結果を求めるな」と。

なぜなら、“豚でいること”こそが、思考や理屈を超えた“在り方”だからだ。

人間に戻る?恋を叶える?社会に戻る?

それらすべてを脇に置いて、ただ空を飛び、ただ誇りを守る。

それがポルコ。それが宮崎駿。

中年とは、過去と未来のどちらにも居場所がない世代だ。

だがポルコは、その“中途半端”を全力で生き抜いた。

豚の姿であっても、心の中は誰よりも人間らしかった。

だからこそ、我々も信じられる。

「もう一度、飛べる」と。

“豚”であることが赦しになる——誰かのためじゃなく、自分を赦すために飛ぶ

ここからは、キンタとして言わせてもらう。

俺がこの『紅の豚』に震えるのは、「ポルコは誰かのために豚になったんじゃない」ってことだ。

彼は“自分で自分を許せなかった”んだ。仲間を失ったあの日から、生き残ったその時から。

「自分なんかが幸せになっていいわけがない」って、そう思ったんだよ。

でもさ、この気持ちって──たぶん多くの“大人”が知ってる。

過去の失敗。誰かを傷つけた記憶。選べなかった道。

「あの時こうしていれば」って、何度も何度も反芻して、自分を豚にする。

“他人の評価”じゃなく、“自分の赦し”が必要なときがある

ポルコは、ジーナに愛されていた。フィオに信じられていた。仲間にも、憎めない空賊たちにも。

でも彼自身が、それを受け取る勇気を持てなかった。

だからこそ、「他人に愛される前に、自分を赦す」ということの難しさが、胸に刺さるんだ。

俺たちはつい、「許されたい」「受け入れられたい」って外に答えを求めがちだけど、

本当に必要なのは、自分の声で「もう大丈夫だよ」と言うことなんだ。

“飛ぶ”とは、過去も現在もまるごと抱えて生き直すこと

『紅の豚』のラスト、あの飛行艇は何も変わってない。真っ赤なまま、空を裂くように飛んでいく。

だけど中にいるポルコは、少しだけ変わっている。

ジーナを想い、フィオを想い、そして──ようやく、自分を赦しはじめた。

「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」

この言葉は、もう“誰か”への皮肉じゃない。

それは、自分への再起動命令。

“俺はまだ、飛べる”ってことを、あの空で証明してるんだ。

だから今日、『紅の豚』を観るあなたへ。

もし今、立ち止まってるなら、そのままでいい。豚でもいい。

でも、ひとつだけ。もう一度、飛んでみないか。

“飛ばねぇ豚”が教えてくれたこと──それでも空を愛し、生き抜く美学

『紅の豚』は、戦争の物語でも、恋愛の物語でもない。

これは、「自分を赦せなかった男が、再び空を飛ぶまで」の物語だ。

ポルコ・ロッソという豚の姿に込められたのは、“生き残った者の痛み”と、“中年の矜持”、そして“まだ飛べる”という希望だった。

彼は過去に囚われ、愛を遠ざけ、誰かと生きる未来を拒んだ。

だが、フィオの真っ直ぐさに心を動かされ、カーチスとの拳で自分を解放し、

ジーナの待つ庭に想いを届けることを選んだ。

そして何よりも、自分の“罪”を許そうとした。

それは、人間に戻ることよりも、遥かに勇気のいる“もう一度、生き直す”という選択だった。

ポルコのようにスカしててもいい。

豚のままでも、過去を抱えていても構わない。

でも、「もう一度、空を飛ぶ」ことは誰にだってできる。

それが、この作品が教えてくれる“生きることの美学”だ。

今夜、あの空に紅い飛行艇が舞う。

それを観て、あなたがほんの少しでも「飛びたい」と思えたなら、

ポルコ・ロッソは、きっと微笑んでくれるだろう。

- ポルコが豚になったのは「生き残った罰」だった

- ジーナへの愛は“距離”で語られた男の矜持

- フィオとの出会いがポルコの心を溶かした

- カーチスとの決闘は「本音」を解放する戦い

- 人間に戻ることより、“赦すこと”がテーマ

- 宮崎駿が込めた“中年”のリアルとロマン

- 「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」は再生の合図

- 空を飛ぶとは、過去ごと抱えて生きること

コメント