江戸の闇にひそむもの――それを、誰よりもリアルに、そして愛らしく描いた絵師がいた。

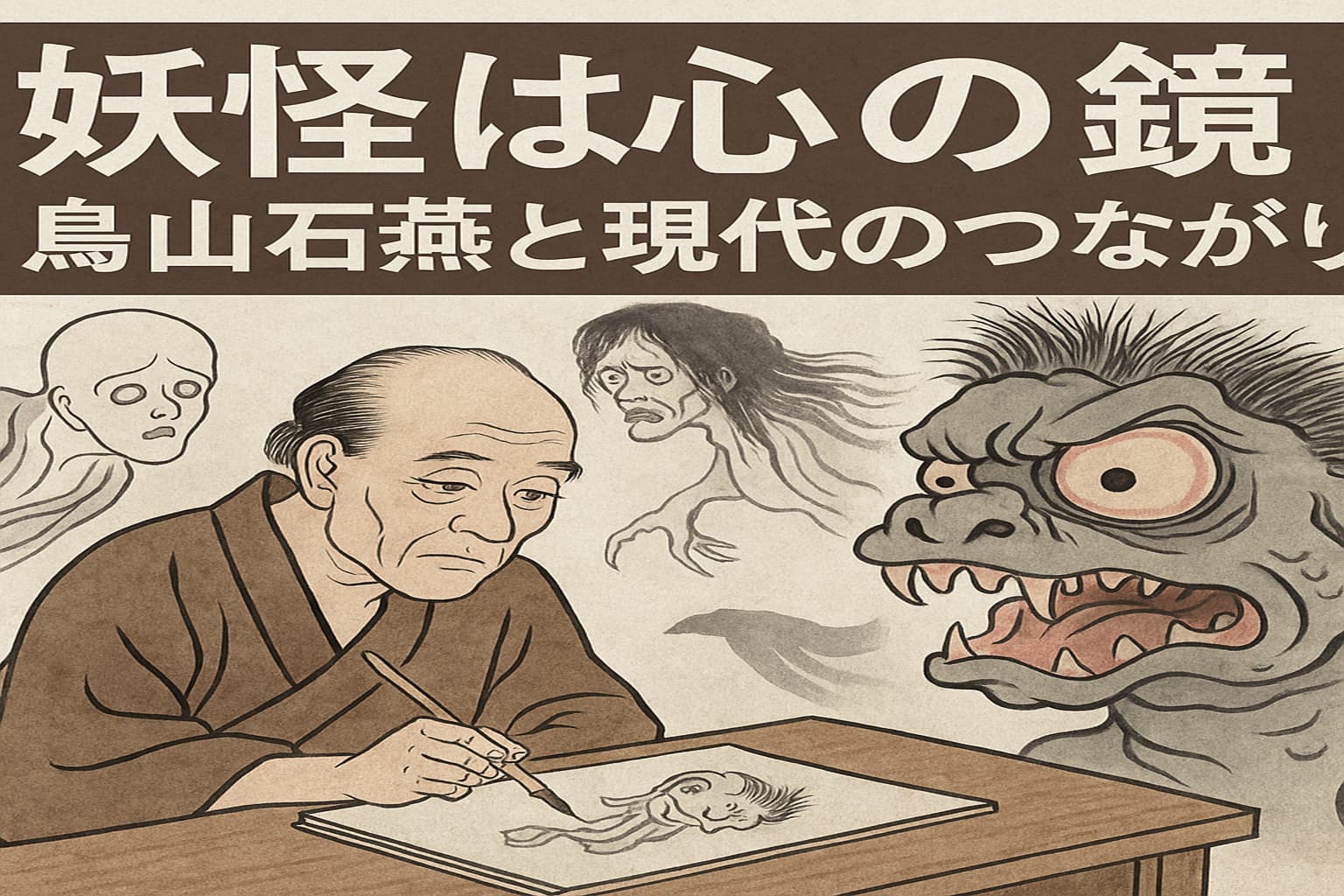

鳥山石燕。『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』にも登場する彼は、ただの浮世絵師ではない。妖怪という“目に見えない存在”に形を与え、日本人の想像力に一石を投じた、いわば“妖怪図鑑の父”だ。

この記事では、石燕の人物像と作品、そして彼が現代日本の妖怪観にどう影響を与えたかを解き明かす。『ゲゲゲの鬼太郎』や『妖怪ウォッチ』も、ルーツを辿れば、すべて石燕に行き着くのだ。

- 鳥山石燕が築いた妖怪画の世界とその革新性

- ドラマ『べらぼう』における石燕像と片岡鶴太郎の演技

- 現代の心にも潜む“妖怪”という感情のかたち

鳥山石燕とは?──妖怪画の原点を築いた浮世絵師

江戸の夜は、今よりずっと暗かった。

闇が深ければ、人は“何かが潜んでいる”と想像してしまう。

その「想像」に輪郭を与えたのが、鳥山石燕という絵師だった。

狩野派から独立し、妖怪の“見える形”を描いた

石燕(せきえん)こと、鳥山石燕は1712年頃に生まれた。

名門・狩野派で鍛えられた筆の力と、江戸庶民の想像力を結びつけた――この一点に、彼の革命性がある。

生家は幕府に仕え、芸術にも理解のある裕福な家系だった。彼は絵の正統を学びつつも、「正統」では届かぬ何かを知っていた。

絵の才能に恵まれながらも、世に出たのは遅咲き。60歳を過ぎてから発表した『画図百鬼夜行』が、大ヒットした。

それは単なる妖怪の絵ではない。誰もが心のどこかで感じていた“見えない気配”を、絵という形で可視化した試みだった。

妖怪を1体ずつカタログ化した革新性

石燕のすごさは、既存の絵巻物にあった「群れとしての妖怪」ではなく、“1体1体をキャラクターとして成立させた”ところにある。

『画図百鬼夜行』では、妖怪たちに名前をつけ、性格や出典までも書き添えた。これは、後の図鑑文化・キャラクター文化の先駆けともいえる。

河童には皿と甲羅、猫又には二股の尾。彼が描いたビジュアルイメージが、今の「妖怪の見た目」を形づくっているのだ。

さらに、続編となる『今昔画図続百鬼』『今昔百鬼拾遺』『百器徒然袋』では、石燕自身の創作妖怪も登場しはじめる。

“存在しない何か”を、まるで実在するかのように描く――これは、現代のフィクション作家やキャラクターデザイナーにも通じる美学である。

「妖怪とは、姿なき不安や感情の、擬人化である」――その定義が、石燕の筆から始まった。

“闇の中にある、温かみ”を描いた画風

石燕の妖怪たちは、決して恐怖を煽るだけの存在ではない。

目を細めて笑う、肩の力の抜けた“どこか憎めない”妖怪も多い。

その秘密は、彼が発明した「拭きぼかし」技法にある。

版木を濡らして色を滲ませることで、輪郭のはっきりしない、幻想的な存在感を表現した。

“怖いけど、ちょっと愛しい”――そんな妖怪たちは、夜の不安に寄り添う存在へと変貌を遂げた。

石燕が描いた妖怪は、「恐怖」ではなく、「共感」や「可笑しみ」の感情を引き出す。

つまり彼は、妖怪を“外にあるもの”から“内にあるもの”へと移動させた、思想の革命家でもあったのだ。

石燕が描いた4つの妖怪画集とその世界観

「見えぬものを、どう描くか」――それは、絵師にとって最大の挑戦であり、芸術の根源でもある。

鳥山石燕は、それを“妖怪”というフォーマットで回答した。

しかも一枚では終わらない。彼は全4冊の画集を通して、妖怪たちを体系化し、世界観を拡張していった。

第一作『画図百鬼夜行』:名前だけで想像を膨らませた図鑑

1776年、江戸の町に異様な本が現れる。

『画図百鬼夜行』――妖怪たちが1体ずつ描かれ、名前だけが添えられた、不気味で魅力的な“絵本”だ。

ここで石燕がしたことは、「妖怪に定義と顔を与える」という革命だった。

それまで“化け物”として漠然と語られていた存在に、明確なビジュアルと名称をつけた。

「ぬっぺふほふ」「猫また」「飛頭蛮(ろくろ首)」など、今なお語られる妖怪たちの“初出の姿”が、この本にある。

まるで図鑑のように整然と並んだ異形たちは、読者の想像力を刺激し、“恐怖”というより“好奇心”を誘った。

第二作以降はプロフィール付き:創作妖怪の始まり

『画図百鬼夜行』が評判を呼ぶと、石燕は続編を発表していく。

『今昔画図続百鬼』(1779年)、『今昔百鬼拾遺』(1781年)、そして『百器徒然袋』(1784年)へと続く妖怪絵巻は、妖怪に“物語”や“由来”を与えるようになる。

そこからは石燕の創作魂が爆発する。

- 「煙々羅」──煙そのものが妖怪となった存在。

- 「百々目鬼」──体中に目を持つ怪物。

- 「暮露暮露団」──ボロ布団が化けた付喪神。

これらは古典の引用だけでなく、石燕の空想から生まれた“創作妖怪”であり、フィクションとしての妖怪文化の始まりだった。

特に『百器徒然袋』における、使い古しの道具が魂を得て妖怪となる「付喪神(つくもがみ)」の登場は、“モノに心が宿る”という日本的感性の具現化だ。

付喪神、酒呑童子、猫又――時代とともに変わる妖怪たち

石燕の画集では、さまざまな階層の妖怪が描かれている。

『今昔画図続百鬼』では能や歌舞伎にも登場する有名妖怪・酒呑童子や橋姫も登場し、読者層を広げていく。

“恐怖”だけでなく、“語り継がれる存在”として妖怪を再定義していったのだ。

そして注目すべきは、これらの妖怪たちが単なる“異形”ではなく、どこかユーモラスで、生活に寄り添う気配を持っていること。

「あれ、こんな奴、近所にいそうだな」――読者にそう思わせる距離感が、石燕の妖怪画にはある。

だからこそ、昭和に水木しげるが、令和に『妖怪ウォッチ』が生まれる文化土壌となった。

石燕が撒いた種は、200年以上経った今も、日本人の心で芽を出し続けている。

『べらぼう』で描かれる鳥山石燕像とその役割

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』において、鳥山石燕は若き絵師・唐丸(のちの捨吉)に“絵の心”を伝える師として描かれている。

彼は単なる妖怪画家ではない。目に見えぬ感情や痛み、孤独を拾い上げ、それを線と色で表す存在として、物語の中に佇んでいる。

その描き方は、まさに「べらぼう」な自由さの中に、“見えないものと向き合う覚悟”が込められていた。

妖怪を描くことで“見えないもの”を引き出す役目

劇中で石燕が語る妖怪は、どこか生きづらさを抱えた登場人物たちの心に呼応している。

「姿が見えないから、怖い。でも、姿がわかれば、付き合い方がわかる」

このセリフの裏には、“人間の感情そのものが妖怪である”という解釈がある。

悲しみが“濡女(ぬれおんな)”となり、怒りが“鬼”になる。

妖怪は、誰かの心の中に棲んでいる存在なのだ。

そうした哲学を、石燕は若き絵師・捨吉にそっと託してゆく。

片岡鶴太郎が演じる意味──“描く者”としてのシンクロ

そして、そんな石燕を演じるのが、俳優であり、画家でもある片岡鶴太郎であるということ。

これは、偶然ではない。

鶴太郎もまた、かつては“笑い”という舞台に立ち、その後、自らの内面と対峙しながら筆を執ってきた。

水墨画や陶芸、書の世界で“言葉にならないもの”を形にしてきた男が、石燕という「見えぬものを描く」人物を演じる――そこには深い共振がある。

彼の芝居には、台詞の外に“余白”がある。

それはまるで、石燕の描く妖怪の“ぼかし”のような、強すぎない存在感。

見る者に「これは何か」と問いを残し、心に棲まわせるような演技だった。

“師”としての石燕、そしてその後継者たちへ

ドラマの中で、石燕の出番は多くはない。

だが、その立ち姿、その絵筆の動き、その“まなざし”は、物語の基調音として響き続ける。

蔦屋重三郎とは深い関係を築くことはなかったが、彼の門弟たちが、後に蔦屋のもとで江戸出版文化を支える存在となってゆく。

つまり、石燕は“未来を描く”ための礎を築いた存在だった。

そしてその精神は、弟子へ、絵へ、そしてこの物語を観ている私たちへと受け継がれていく。

妖怪を描いた絵師は、実は“人の心”を描いていた。

片岡鶴太郎の演技は、その本質を、声高ではなく、静かに、しかし深く伝えていた。

なぜ石燕の妖怪は現代にまで影響を残しているのか?

時代は移り変わっても、人の不安や願い、怒りや悲しみは変わらない。

それらの「目に見えない感情」を、石燕は“妖怪”という姿で描いた。

だからこそ、彼の描いた妖怪は、200年を経てもなお、色褪せない。

むしろ時代が進むごとに、その輪郭はくっきりとしていった。

“恐ろしさ”ではなく“奇妙さ”や“可愛さ”へのシフト

石燕の妖怪たちは、決して“怖いだけ”ではない。

目を細めた笑みを浮かべる者、ぽてっとした体で転がる者、道具に命が宿っただけの無害な者たちもいる。

その“可笑しさ”や“人間臭さ”こそが、石燕妖怪の最大の魅力だ。

恐怖で遠ざけるのではなく、奇妙さで引き寄せる。

それはまるで、「自分の中にある怖さ」とうまく付き合っていく方法のようでもある。

こうして石燕の妖怪たちは、時代と共に“キャラクター”へと変貌を遂げていく。

水木しげる、妖怪ウォッチへ受け継がれる系譜

昭和に入ると、漫画家・水木しげるが登場する。

彼は『ゲゲゲの鬼太郎』を通して妖怪を大衆文化へと昇華させたが、その元ネタの多くは石燕の画集から取られている。

特に『画図百鬼夜行』『百器徒然袋』などは、水木自身が熱心に読み込んでいたという。

“ぬらりひょん”や“一反木綿”など、今や国民的存在となった妖怪たちも、石燕が道を拓いたおかげで生まれたキャラクターなのだ。

そして平成・令和と続く現代では、アニメ『妖怪ウォッチ』が子どもたちの間でブームとなる。

あの愛らしくデフォルメされた妖怪たちのルーツも、辿れば石燕の妖怪観に行き着く。

妖怪は“感情のアイコン”として今も生きている

現代人にとっての妖怪とは、もはや“恐れるもの”ではない。

「あ、今ちょっと自分、妖怪“イライラ鬼”になってるな」とか、「仕事で“忙殺神”が降りてきたな」といった風に、

感情の状態を“妖怪”で表現する、という使い方さえされている。

つまり、石燕が作り上げた妖怪たちは、“怖がられるもの”から“共に生きる記号”へと進化したのだ。

これは、彼の描いた妖怪に“物語”と“人間味”があったからこそ、可能になった変化である。

妖怪とは、時代ごとの“不安”の形であり、また“愛着”のかたちでもある。

石燕の筆は、ただ異形を描いたのではない。「人が、人をどう理解するか」を、妖怪という鏡で映して見せたのだ。

現代にも潜んでいる…「心の妖怪」とのつきあい方

鳥山石燕が描いた妖怪たちって、実は、昔の話でもファンタジーでもないんです。

むしろ今の私たちが、日常の中でふいに感じるモヤモヤとかザワザワとか――そういう「見えない感情」を、形にしてくれてる存在。

なんだか最近、会社で人の顔色ばかり気にして疲れちゃったとき。

SNSで誰かのキラキラ投稿を見て、自分だけ取り残された気がしたとき。

そんなときに顔を出すのが、現代版“妖怪”なんじゃないかなと思うんです。

「忙殺鬼」「自己嫌悪ぬっぺふほふ」…見えない何かに名をつける

石燕は妖怪に名前をつけて、特徴を書き添えました。

それって実は、自分の中の得体の知れない不安に「名前」を与えて、正体を知ってあげる作業でもあったのかも。

「あ、今日の私は“イライラ百々目鬼”に取り憑かれてるな」と気づけたら、ちょっと距離がとれる。

石燕の妖怪図って、実は“感情とのいい距離感のとり方”を教えてくれてるのかもしれません。

正体がわかれば、こわくない。妖怪と“共にいる”という知恵

怖いと思ってたものでも、名前がわかって、性格がわかって、「あ、意外と悪さしないじゃん」って思えたら――

それって、ちゃんと“共にいる”準備ができたってことなんですよね。

石燕の描いた妖怪たちも、どこか人懐っこかったり、ちょっと抜けてたり、笑ってしまうものも多い。

そういう妖怪たちが、現代の私たちにそっと教えてくれてる気がします。

「怖がるんじゃなくて、見つめてごらん。そしたら、うまく付き合っていけるよ」って。

「妖怪は心の鏡」──鳥山石燕と現代のつながりを考えるまとめ

鳥山石燕は、ただ異形の絵を描いた浮世絵師ではない。

人の心に潜む、目に見えない“感情のかたち”を、絵という技術で可視化した表現者だった。

そのまなざしは、決して“恐れ”ではなく、“観察”と“理解”に満ちていた。

『画図百鬼夜行』を皮切りに、妖怪たちに名前を与え、個性を与え、物語を紡いでいった。

それは、人々が自分自身の中にいる「なにか」に気づき、付き合っていくための手引きでもあった。

そう考えると、石燕が創ったのは「妖怪図鑑」ではなく、“感情と共生するための辞書”だったのかもしれない。

彼の筆を継ぐように、水木しげるが漫画という形で、子どもたちの心に妖怪を根付かせた。

そして令和の今、私たちはまた妖怪と出会っている。ゲームの中で、アニメの中で、あるいは…自分の心の中で。

『べらぼう』の中で描かれた石燕像は、そんな妖怪と共に生きる“知恵の伝道者”だった。

演じた片岡鶴太郎は、その静かな情熱を、言葉より深く、表情と筆先で私たちに伝えてくれた。

「妖怪とは、あなたの中にいる“見えない気持ち”の姿かもしれない。」

そのことに気づいたとき、石燕の妖怪たちは、きっとあなたにこうささやく。

「もう、こわがらなくていいんだよ。」

- 鳥山石燕は妖怪画を体系化した江戸の絵師

- 妖怪に名前と性格を与えた“図鑑化”の先駆者

- 代表作は『画図百鬼夜行』を含む4つの画集

- 妖怪を恐怖だけでなく愛嬌ある存在として描写

- ドラマ『べらぼう』で片岡鶴太郎が石燕を演じる

- 石燕の妖怪観は現代の感情表現にも通じる

- 水木しげるや妖怪ウォッチにも影響を与えた

- 妖怪とは“心の鏡”であり共に生きる存在

- 見えぬ感情に形を与えることで怖さが和らぐ

- 石燕の作品は現代人の心の支えとなり得る

コメント