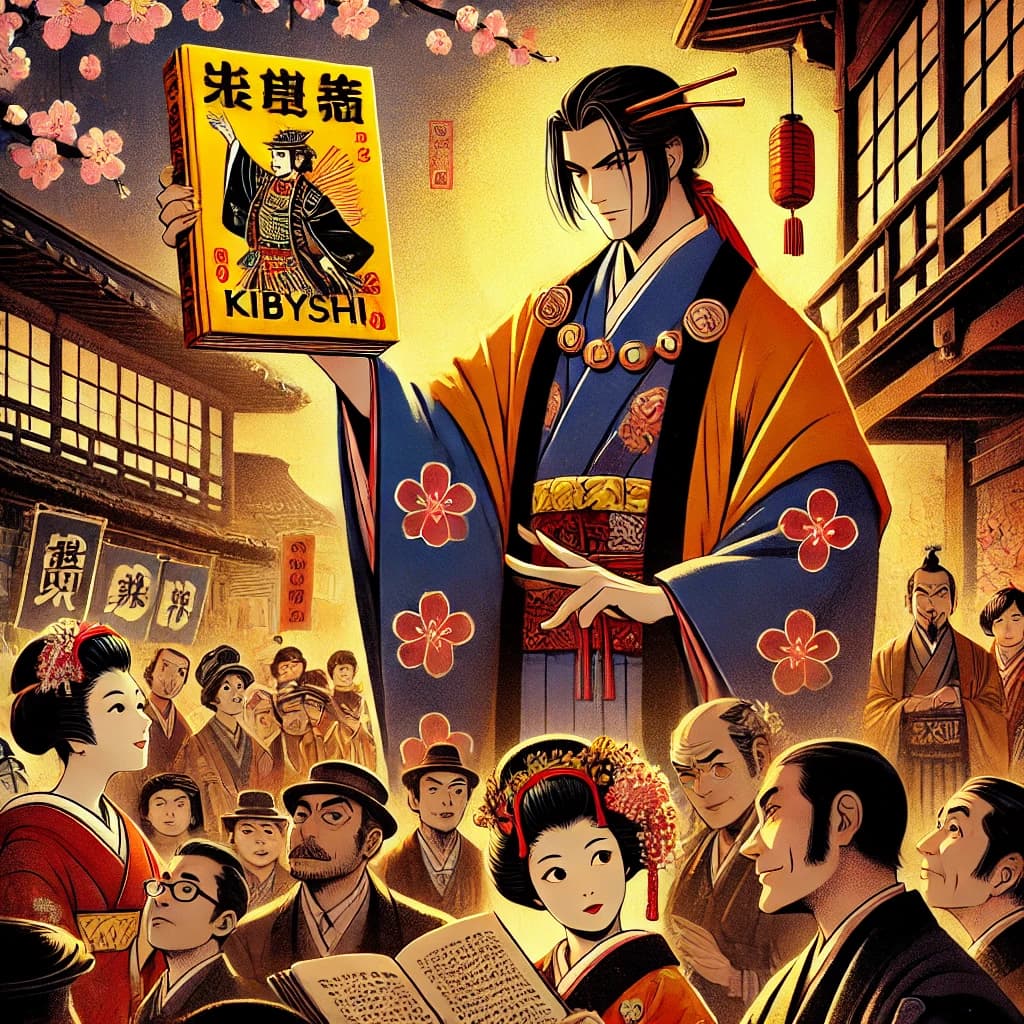

2025年大河ドラマ『べらぼう』第29話「江戸生蔦屋仇討」は、“笑い”という武器で人の心を救う物語でした。

田沼意知の死、佐野政言の記憶、そして心を閉ざした誰袖——悲しみと怒りが渦巻く中で、蔦屋重三郎が選んだ仇討ちは「黄表紙による笑い」でした。

この記事では、『べらぼう』第29話のネタバレと見どころを、“気の毒ではないから笑える”という発想の転換を軸に、文化と人情、復讐と再生の物語として深掘りしていきます。

- 蔦屋重三郎が“笑い”で挑んだ仇討ちの真意

- 江戸文化が持つ再生と救済の力

- 黄表紙に込められた物語の逆転と覚悟

“笑い”で奪われた笑顔を取り戻す——これが蔦屋重三郎の仇討ち

“仇討ち”という言葉を聞いて、どんな光景を思い浮かべるだろうか。

血が滾り、刀が閃き、正義と復讐が火花を散らす…そんな時代劇然とした絵が思い浮かぶかもしれない。

だが、『べらぼう』第29話で描かれたそれは、まったく違う形だった。

誰袖の心を救ったのは刀ではなく、黄表紙だった

意知を失い、心を抜かれたように生きる誰袖。

その姿はまるで、生きながら“死んだ”ような人間の象徴だった。

彼女の口から「笑う」という行為が消えてから、どれほどの時が経ったのか。

蔦屋重三郎が選んだ仇討ちは、笑いで彼女の心を取り戻すことだった。

そしてその手段が、黄表紙『江戸生艶気樺焼』だ。

この一冊に込められていたのは、ただの娯楽ではない。

怒りも、哀しみも、やり場のない想いも、すべてを笑いへと昇華する“文化の魔法”だった。

読み聞かせの場面は、まるで舞台のクライマックスのようだった。

艶二郎の“バカすぎる妄想”に、誰袖が肩を震わせ、そして笑う。

その瞬間、蔦重の目に涙が滲む。

笑わせることでしか、彼は救えなかった。

その選択こそが、“江戸の文化”だった。

人を斬るより、人を笑わせる。

それができる人間こそ、江戸の“本当の武士”なのかもしれない。

『江戸生艶気樺焼』誕生の背景にある、復讐ではない復讐

この物語が生まれた背景には、佐野政言という“真面目すぎた男”の存在がある。

「気の毒じゃ、笑えない」

その一言が、蔦重の“仇討ちの構造”を逆転させた。

政言の“真逆”の男——甘やかされ、バカで、モテたいだけの艶二郎。

この反転構造こそが、物語の鍵だった。

リアリティではなく、“落差”で笑わせる。

気の毒ではないからこそ、観客は安心して笑える。

蔦重にとってそれは、物語で人を救えるかどうかの賭けだった。

「仇討ち」とは何か? それは、刀を抜くことではない。

誰かの心を縛っている呪いを、笑いという形で解きほぐすことだ。

黄表紙という“軽い”メディアが、こんなにも“重たい”人の想いを背負えるとは。

『べらぼう』はそのことを、まるで筆でなぞるように描いてみせた。

そして、あの一瞬。

誰袖が笑った瞬間、桜の花びらが舞い落ちた。

それは、物語が成した“仇討ち”の証明であり、赦しの象徴だった。

重三郎の仇討ちは、「哀しみを笑いへと変換する物語」だった。

それは、誰かの心を撃ち抜く“文化の一撃”だった。

田沼意知の“遺志”と松前藩——裏帳簿が動かした政(まつりごと)

物語の裏で、静かに政局が動いていた。

それは、ただの“幕府内の権力闘争”ではなかった。

父の志を継ぎ、息子の死を“意味あるもの”に昇華する。

それが田沼意次の、たった一つの執念だった。

命と引き換えに届けられた「松前家の裏帳簿」

平秩東作が松前から持ち帰った二冊の帳簿——

それは、表と裏の勘定だった。

“裏”には、松前家が幕府に隠して蓄財していた実態が克明に記されていた。

この帳簿こそ、田沼意知が命を賭けて求めていた証拠だった。

彼はその獲得のために命を落とし、その“遺志”を父・意次が受け取った。

東作の口からそれを聞いたとき、田沼意次の瞳は、かすかに揺れていた。

「書状をしたためよ。一気に攻め込むぞ」

その言葉に、父の激情と覚悟、そして断ち切れぬ悲しみが滲んでいた。

政(まつりごと)は感情で動かしてはならない。

それが田沼の信条であり、時に彼を“冷酷”に見せていた。

だが、その冷酷さの奥には、息子の死に意味を持たせたいという、父親としての本能があった。

田沼意次の一世一代の勝負——蝦夷地を掌握せよ

松前藩の“抜荷”と“私腹肥やし”を口実に、田沼は幕府の正義を演出した。

その裏で、徳川家治との打ち合わせによる“小芝居”まで仕込まれていた。

「まことか?」と驚く将軍。

「残念ながら、まことにございます」と淡々と応じる田沼。

そのやり取りに、政の舞台演出家としての田沼の才覚が現れていた。

だが、そこに一橋治済が割って入る。

「心より御礼申し上げます」と、いかにも腹に一物ありげな笑みを浮かべて。

松前家を見捨てたのか、田沼を“泳がせている”のか。

この男の真意が見えないことが、田沼にとって唯一の“読みきれない駒”だった。

それでも意次は迷わない。

「俺は、なすべきことをなすだけだ」と呟いたとき、

そこには“父”としての想いと、“為政者”としての使命が、共にあった。

政は個人の感情で動かすべきではない。

だが、感情を完全に排した政治など、存在しない。

田沼意次が踏み込んだその一歩は、

冷たいようで、限りなく人間臭かった。

裏帳簿という紙切れが、一つの時代を大きく動かす。

その動きの中で、蔦屋の黄表紙もまた、“別の仇討ち”を成していた。

武と政、文化と笑い——

それらすべてが交差しながら、『べらぼう』第29話は静かに熱を帯びていった。

“気の毒じゃ笑えない”——物語づくりの逆転発想

物語には、笑いの“起点”がある。

それは、キャラクターの設定であり、状況であり、感情の落差でもある。

だが、『べらぼう』第29話では、それを覆す問いが突きつけられた。

「気の毒じゃ、笑えない」という一言。

この短いセリフが、物語づくりの軸を180度ひっくり返した。

佐野政言の真面目さが導いた「主人公像の反転」

佐野政言——田沼意知を斬った張本人であり、“大明神”として祭り上げられる男。

だが、その実像は姉たちに囲まれ、真面目に生きてきた不器用な苦労人だった。

この事実を知った瞬間、蔦屋重三郎の表情が止まった。

「気の毒な人を笑い者にはできねえ」

その感情が、作品の進路を反転させた。

政言をモデルにした戯画を描くという案はあった。

だが、真面目で不遇な彼を笑うのは、“江戸の笑い”の精神に反する。

だったら、どうするか?

“真逆”を描くのだ。

政言のような“気の毒”な人物ではなく、甘やかされ、欲にまみれたバカ旦那を描く。

そうすれば、誰にも咎められず、誰もが遠慮なく笑える。

この発想の転換こそが、江戸の物語づくりの妙だった。

バカ旦那・艶二郎誕生の裏にある、笑いと哀しみの設計図

「二代目金々先生」として生まれた艶二郎は、浮名を立てるために人生を賭ける男だ。

彼は女郎に恋をしたいのではない。

「女郎と浮名が立ってる」と噂されたいだけ。

モテるふり、駆け落ちのフリ、愛されてるフリ——

艶二郎は、“噂”の中にしか存在できない虚構の男だ。

だが、その姿に人は笑いながら、どこか哀しみも感じる。

なぜなら、誰もが“そうなりたかった自分”の幻影を彼に重ねてしまうからだ。

見栄、虚勢、承認欲求——

艶二郎は、現代にも通じる“滑稽で、どこか切ない人間像”だった。

このキャラクターが誕生するまで、戯作者たちは徹底的に議論した。

現実に即しすぎると笑えない。

逆に、現実から乖離しすぎても共感できない。

「じゃあ、どんな落差が一番笑えるのか?」

それが「政言のような真面目な苦労人」から、「甘やかされた艶二郎」への反転だった。

物語とは、現実の延長線上にあるものだ。

だが、“笑い”というフィクションは、ときに現実をねじって人を救う。

“気の毒じゃ笑えない”という一言が、この回の笑いに、骨と肉を与えた。

そして、ただのギャグ本が、“人を救う物語”になったのだ。

北尾政演の葛藤と覚醒——「書きたい」に火がついた瞬間

誰かのために書く。

売れるものを書く。

ウケるものを書く。

でも、それが自分の「書きたい」ものかと聞かれたら、うまく答えられない。

——北尾政演の葛藤は、まさにこの「揺らぎ」の中にあった。

素人の声が作品を育てる——ていや新之助のリアルな意見

一度目の試し読み。

春町は「悪くない」と評価した。

大田南畝も「上々吉」だと言った。

だが——ていと新之助の言葉が場の空気を変える。

「田舎から出てきた若者が騙されるのは、笑えない」

「今、江戸に出てくるのは一旗揚げに来た者ではなく、飢えた流民だ」

それは、“現実”の声だった。

戯作者の間で回されていた笑いのボールは、一撃で現実という壁に叩きつけられた。

政演はその場で何も言えなかった。

内心ではわかっていた。

自分が書いているものに、“今の江戸”がないことを。

そして、蔦重が言った。

「書き直そうぜ。一からやり直すんだ」

政演は拒否した。

「素人の意見なんて、いちいち聞いてたらキリがない」

——でも、その言葉には、

本当は耳を塞ぎたいだけの“怖さ”がにじんでいた。

書くことでしか生きられない男の再起の一歩

その後の政演は、自らの“逃げ”を正当化するように遊びに走る。

三味線の先生に入れ込み、創作から距離をとる。

それは、「書けない自分」を見つめたくないからだった。

だが——春町が言った。

「見栄を張るな。お前は俺と同じだ」

「些細なことに迷い、夜を明かしてしまう“書く人間”だ」

衝立の裏に隠された書き損じの山。

政演の「本当」は、そこにあった。

書きたいのに、書けない。

だから、「書きたくないフリ」をしていた。

そこに、蔦重の一言が刺さる。

「じゃあ、“浮名を流したくて必死な男”ってのはどうだ?」

そのくだらなさに、政演は笑う。

そして、目が覚める。

「それ、書きてえな」

この瞬間、“書かされていた”政演が、“書く人間”へと戻った。

物語は、企画ではない。

誰かの「書きたい」という叫びから生まれる。

政演の再起は、ただの一作家の話ではない。

それは、「物語とは何か?」という本質に触れる瞬間だった。

そして——その先に誕生する『江戸生艶気樺焼』が、

“誰かの心を救う”黄表紙となる。

つまりそれは、書き手が変わったことで、生まれ変わった物語なのだ。

「浮名を得たい」艶二郎に映る、江戸の男の哀しみと滑稽さ

“浮名”という言葉には、甘い香りがする。

だが、それは実のところ、男たちの哀しみや妄想が凝縮された言葉でもある。

艶二郎は、まさにその象徴だった。

金で噂を買い、女郎と駆け落ちを“演出”する愛され下手

「艶二郎」と名づけられたその男は、大金持ちの一人息子で、女にモテたくて仕方ないバカ旦那。

本気で恋しているわけではない。

ただ「浮名の間夫」と呼ばれたい。

そのために、彼はあらゆる“演出”を重ねる。

女郎に頼み込んで、芝居で駆け落ちする。

禿や遣り手まで巻き込み、「噂が広がるように口裏を合わせてくれ」と頼む。

どこまでも滑稽、どこまでも虚しい。

けれども、その“痛さ”に、観客は笑ってしまう。

なぜか。

それがあまりに人間らしいからだ。

見栄、願望、承認欲求——

「モテたい」ではなく「モテてると思われたい」艶二郎。

彼はまるで、自信のない現代人の先祖のような男だった。

このキャラクターは、ただのギャグではない。

“バカ”を突き抜けることで、観る者の中にある「恥ずかしい自分」を笑わせてくれる。

それが、江戸の笑いの本質だった。

そして、それを一番必要としていたのが、あの女——誰袖だった。

誰袖が笑ったその時、季節外れの桜が舞った

意知を喪い、佐野政言を呪い、抜け殻のように生きていた誰袖。

その彼女に、蔦重は『江戸生艶気樺焼』を読み聞かせる。

始めは無反応。

だが、艶二郎が駆け落ち騒動を“演出”し始めた頃——

ふと、誰袖の口角がわずかに動いた。

「また来るよ〜!」と叫ぶ艶二郎の一言に、

ついに彼女は笑い声を上げた。

それは、物語の力が届いた瞬間だった。

その時、庭には季節外れの桜の花びらが舞い落ちた。

まるで、意知が「もう許していいよ」と告げているようだった。

蔦重は言う。

「俺にできる仇討ちは、お前の笑顔を取り戻すことだ」

それは、刀ではなく、笑いで成し遂げた復讐だった。

このとき、誰袖はまだ完全には癒えていなかった。

だが、ほんの少しでも“笑う”ことができた。

それがすべてだった。

“浮名”に踊る男。

“哀しみ”に沈む女。

そのふたりをつないだのは、物語の力だった。

笑えるからこそ、人は救われる。

そして、笑わせるために、物語は生まれる。

『べらぼう』第29話が描いた“文化”という仇討ちのかたち

江戸という町は、刀で斬るだけが勝ち負けじゃない。

言葉、笑い、風刺、黄表紙——

そうした“文化”で勝負を仕掛ける者たちがいた。

その中心にいたのが、蔦屋重三郎だ。

笑いで人の心を撃ち抜く、それが江戸の文化

第29話で描かれた仇討ちは、異質だった。

誰かの命を奪うのではなく、誰かの笑顔を奪い返すという発想。

しかもその手段が、「黄表紙」である。

江戸の町には、すでに刃傷沙汰も、政治の陰謀も、血で染まる復讐劇も溢れていた。

けれど、蔦重が選んだのは違う。

誰も死なず、誰かが笑い、誰かの心が軽くなる——そんな仇討ちだった。

これこそが、江戸の文化の底力であり、「べらぼう」が描こうとしたものだ。

重三郎の“逆張り”の選択は、ただの商売上の判断ではない。

それは、文化の力への信頼だった。

「どんなに重たい現実も、笑いに変えていい」

その言葉の裏には、“笑うことこそが、最大の祈りだ”という信念があった。

佐野政言のように、怒りに呑まれず。

誰袖のように、悲しみに沈みきらず。

蔦屋はその中間に、“笑い”を挟んだ。

それは、人を殺さずして、何かを超えていく方法だった。

刀ではなく物語で勝負する蔦屋の“べらぼう”な覚悟

「花魁、待たせちまったな。これが俺の仇討ちだ」

このセリフに、蔦屋の“べらぼう”な覚悟が詰まっていた。

自分が持ち得る唯一の武器は、物語だった。

それで、人の心を撃ち抜く。

自分のためではない。

意知のためでもない。

ただ、“心を壊された”誰袖のために。

それは、物語を書く者としての覚悟の証明だった。

ウケを取るためでも、金のためでもない。

“物語が誰かを救えるかもしれない”という、一縷の望み。

しかもそれを、黄表紙という“軽い”メディアでやる。

そのアンバランスさが、江戸文化の成熟を物語っていた。

蔦重の仇討ちは、「文化で人を殴る」という、とんでもない試みだった。

それは刀以上に鋭く、そして優しい。

『べらぼう』第29話は、“文化とは何のためにあるのか?”という問いを静かに突きつけた。

そして、その答えを、誰袖の笑顔に刻み込んだ。

蔦屋重三郎という“編集者”の覚悟と孤独

「誰かの才能を信じる」という、静かな暴力

蔦重は自分で書かない。描かない。筆は持たない。

でも、誰よりも“描かせる力”を持っている。

それって、実はものすごく暴力的な才能だ。

政演に「もっと書けるだろう」と言い、

春町にも南畝にも、期待を込めて“火”をつける。

自分が見えてる“可能性”を、相手にも見せようとする。

それが励ましにもなるし、呪いにもなる。

政演が逃げたくなる気持ち、ちょっと分かる。

「あんたが思ってるほど、俺はすごくねぇよ」って、叫びたくなる。

けど、蔦重は“信じることをやめない”んだ。

そこに、職人ではない「編集者」としての生き方がある。

自分の手じゃ何も作れない代わりに、他人の可能性を信じ切ることでしか、自分を証明できない。

誰の物語でもない、“蔦屋重三郎”の静かな仇討ち

この第29話、表面上は「誰袖を笑わせる物語」だった。

でももう少し深く見ると、これは蔦屋自身の“孤独”にけりをつける物語だったんじゃないかとも思う。

彼は常に、誰かのために物語を作ってる。

意知のため、政演のため、誰袖のため。

けど、本当はその中に、自分自身を投影してる。

「書けない」政演に向かって、「じゃあ俺が書いてやるよ」なんて言わない。

「書かせてみせる」と言う。

その頑なさの中に、自分を無視してきた人生の償いみたいなものがある。

父親としても、息子としても、うまくやれなかった蔦重。

だからこそ、物語の中だけは、人を笑わせ、人を救いたい。

刀は振るえないけど、誰かの人生を“動かす”ことはできる。

それが、蔦屋重三郎なりの仇討ちだった。

『べらぼう』第29話ネタバレ考察と感想のまとめ

『べらぼう』第29話は、“笑い”という表現が持つ本質的な強さを、これ以上ないほど静かに、深く描いた回だった。

刀ではなく言葉で。

悲劇ではなくユーモアで。

それでも、人の魂を揺さぶることはできる。

悲劇をひっくり返す創作の力、それが“笑い”だった

「仇討ち」という言葉の意味を、『べらぼう』は大胆に書き換えた。

復讐ではなく、救済。

怒りではなく、理解。

そして、涙ではなく笑いで報いるという、常識を逸脱した構造。

艶二郎の馬鹿馬鹿しい言動。

女郎との“駆け落ち芝居”。

そして誰袖の笑顔。

これらすべてが、人の心に積もった悲しみを“ひっくり返す”ための演出だった。

「笑えるってことは、生きてるってことだ」

この回に込められた無言のメッセージは、そういうことだ。

文化は、誰かの死を無意味にしないためにある。

そして、物語は誰かの涙を笑顔に変えるためにある。

第30話につながる鍵は、誰袖の再生と艶二郎の狂騒にあり

第29話のラストに見えたのは、「終わり」ではなかった。

むしろ、再生の“はじまり”だった。

誰袖が見せた笑顔。

あの瞬間に、“次の物語”の火種が宿った。

そして、『江戸生艶気樺焼』は、町を席巻する。

艶二郎の狂騒が、江戸の空気を変えていく。

それは、物語が現実をどう塗り替えるかの実験でもある。

また、田沼意次と一橋治済の駆け引きも続く。

裏帳簿と蝦夷地上知という国家スケールの“仇討ち”と、

蔦屋による私的で静かな“仇討ち”の対比。

この対比構造が、次回以降にどう接続されていくのか。

“物語の力”は、国家をも動かすのか?

第30話では、誰袖の未来がどう描かれるのかに注目が集まる。

そして、蔦重と政演が手を組んで描く次の一手——

それは、“笑い”で江戸を染めることなのか。

『べらぼう』は、今、確かに問いかけている。

「笑いとは、最も強く、最もやさしい仇討ちである」と。

- 仇討ちの手段が「笑いと物語」という異色の展開

- 黄表紙『江戸生艶気樺焼』で誰袖の心を救う

- 田沼親子の裏帳簿を巡る政局と父の執念が交差

- 「気の毒じゃ笑えない」という逆転構造で艶二郎が誕生

- 政演の再起は「書きたい」への原点回帰

- 艶二郎の滑稽さに、江戸の男たちの弱さと哀しみが宿る

- 季節外れの桜が「笑いによる救済」を象徴

- 蔦重の“仇討ち”は、編集者としての孤独と覚悟でもあった

- 文化とは、誰かを救うためにあるという強いメッセージ

コメント