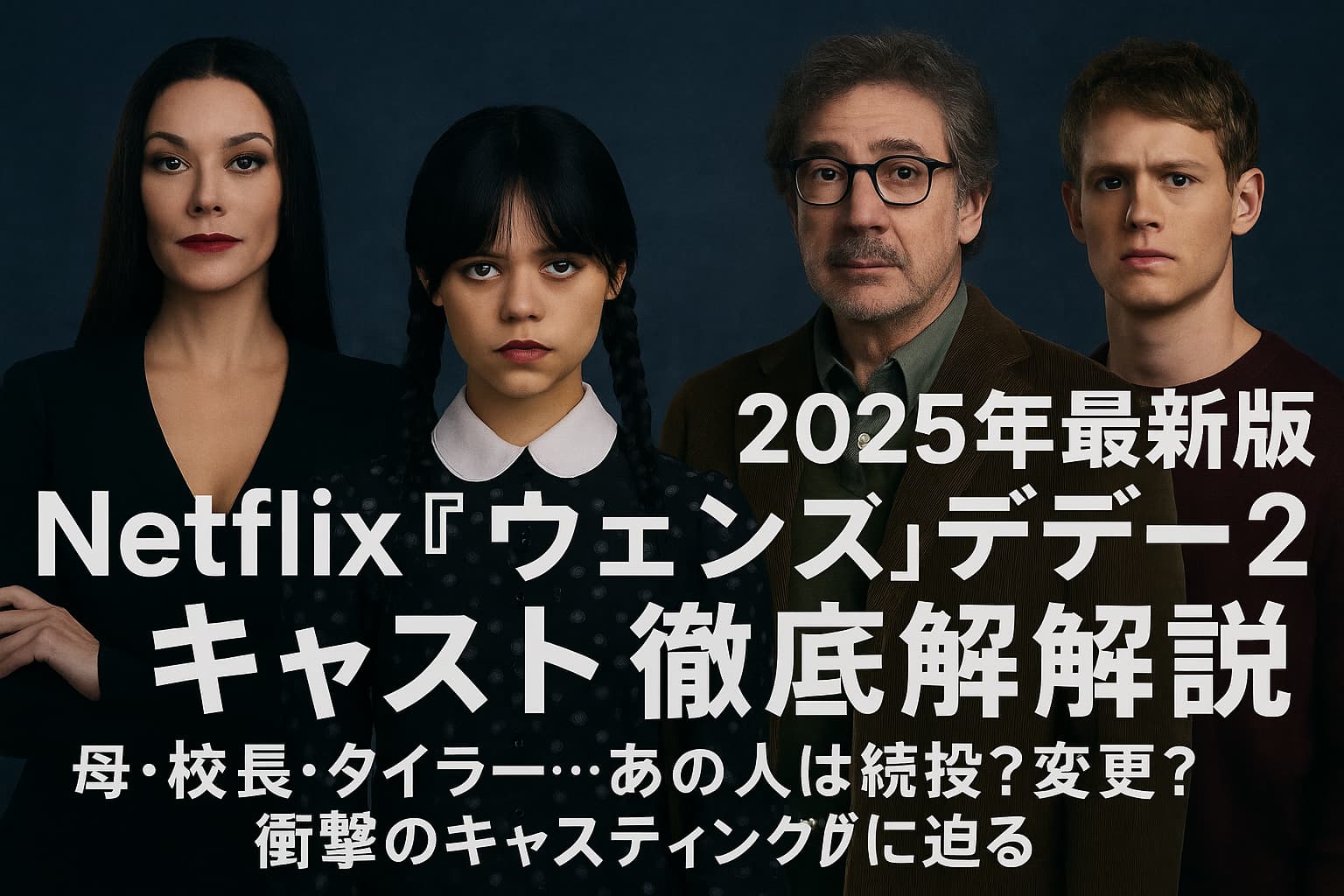

2025年8月配信のNetflixドラマ『ウェンズデー2』は、ただの続編ではない。新キャストの登場と既存キャストの変化が、物語の深みに拍車をかけている。

特に注目されているのが、モーティシア役の母・校長役の変更、そしてファンからの支持が高いタイラーの再登場だ。演技の深みと裏に隠されたキャスティング戦略には、制作陣の覚悟が滲む。

この記事では、『ウェンズデー』シリーズのキャストに焦点を当て、続投メンバーから新規キャラまで、変更の理由や年齢・背景も含めて徹底的に解説していく。

- 『ウェンズデー2』のキャスト変更と配役の狙い

- 母・校長・タイラーなど主要キャラの演技の深み

- キャストたちが体現する“孤独”と“関係性”の輪郭

ウェンズデー2でキャストが変わったのは誰?変更の理由と背景

Netflix『ウェンズデー』シーズン2がついに始動した。だが、冒頭から違和感を覚えた人も多いはずだ。

「あれ、この人…誰?」

主要キャラクターの一部がキャスト変更されているのだ。

変更されたキャラと続投キャラ一覧

まず、変更された最大の注目キャラは校長。シーズン1でネヴァーモア学園の統率を担っていたラリッサ・ウィームズ校長(演:グウェンドリン・クリスティ)は、シーズン2で姿を消した。

代わって登場するのが、スティーブ・ブシェミ演じる新校長、バリー・ドートだ。

また、一部のサブキャラクターもシーズン2で別の俳優に交代している。

- 新校長バリー・ドート(演:スティーブ・ブシェミ)←前校長ウィームズから変更

- ルーカス役:別俳優へ交代(理由は契約調整)

- 一部生徒役:3名変更(体調不良、スケジュール都合)

とはいえ、ファンの心臓部を握るキャラたちは、変わらずそこにいる。

- ウェンズデー(演:ジェナ・オルテガ)

- イーニッド(エマ・マイヤーズ)

- モーティシア(キャサリン・ゼタ=ジョーンズ)

- タイラー(ハンター・ドゥーハン)

- ゴメス(ルイス・ガスマン)

この「変更」と「継続」のバランスが、今シーズンの物語性にどう作用するのかが最大の鍵になる。

キャスト変更の裏にある制作側の意図とは?

なぜ、キャストは変更されたのか? そこには、制作側の明確な“再構築”意図が読み取れる。

まず校長ウィームズの降板について。グウェンドリン・クリスティはスケジュールの都合を理由に契約更新を辞退したという。

だが本質はそこにない。

ウィームズの退場は、物語の「秩序崩壊」の始まりを象徴している。

ネヴァーモア学園は、シーズン1の終盤において深い闇を抱えていた。支配構造が揺らいだ今、“混沌”を持ち込む存在が必要だったのだ。

そこでスティーブ・ブシェミ。

不気味さ、狡猾さ、繊細さ。彼が持つ“人間の裏側”を演じる技量は、ネヴァーモアの“次の段階”に必要だった。

「カリスマ校長の下で守られていた生徒たちが、次に直面するのは“支配と欺瞞”」

さらに、キャスト年齢や演技の成熟度も考慮されている。

シーズン1でフレッシュだった俳優陣も、すでに“顔つきが変わってきた”。ジェナ・オルテガも「ウェンズデーは私自身に近づいてきている」と語る。

若さから、狂気、そして覚悟へ。

登場人物の内面が深化するのと同時に、それを表現する俳優の「演技の深化」も求められている。

だからこそ、制作チームは“キャラを生かす”ために、時に“俳優を変える”という選択肢を取る。

キャスト変更は、単なる制作都合ではない。

それは、物語のテンションをもう一段階、ねじ上げるための「演出」なのだ。

Netflixはそこに迷いがない。

『ウェンズデー』という作品は、「選ばれた者だけが生き残る世界」を描いている。

そのリアルさを保つために、キャストというリアルな要素も変化させる。

観る者に甘えない。

それが、『ウェンズデー』という作品の“狂気”であり、“矜持”でもある。

ウェンズデーの母・モーティシア役に注目!演じるのはキャサリン・ゼタ=ジョーンズ

“母”という存在は、強すぎても弱すぎても物語を壊す。

だからこそ、キャサリン・ゼタ=ジョーンズが演じるモーティシア・アダムスは、『ウェンズデー』という狂気の箱庭において、完璧すぎる“歪な中心”なのだ。

シーズン1でもその存在感は圧倒的だったが、シーズン2ではさらに深く、“母という名の呪い”として物語に浸透していく。

シーズン2での母モーティシアの役割と変化

ネヴァーモア学園に在学する娘・ウェンズデーと、母・モーティシアとの関係は、常に緊張と依存の間で揺れてきた。

シーズン2では、その対立軸がさらに鮮明になる。

ウェンズデーの成長、そして彼女の“孤独の深化”は、母からの精神的な自立を求めさせる。

だが、モーティシアはそれを拒まない。

むしろ笑いながら、「私もそうだった」と言い放つ。

この距離感の恐ろしさ。

共感でも拒絶でもなく、“同じ血が流れていること”への静かな諦めが、ウェンズデーを内側から蝕んでいく。

シーズン2では、モーティシアが魔法やビジョンに関して秘密を抱えていた過去も明かされる。

ウェンズデーの能力の起源、学園の裏歴史、そして父ゴメスとの過去の罪——

すべてを知っていながら、何も教えないこの母親は、ウェンズデーにとって最も遠く、最も近い“敵”なのだ。

ゼタ=ジョーンズの過去作との演技比較

キャサリン・ゼタ=ジョーンズといえば、ハリウッド黄金時代の香りをまとった名女優。

『シカゴ』『マスク・オブ・ゾロ』での気品と妖艶さは、彼女の代名詞ともいえる。

だが、『ウェンズデー』のモーティシア役では、そうした“華やかさ”は封印されている。

ここで彼女が見せるのは、“美”というよりも“呪い”に近い存在感だ。

たとえば、ウェンズデーに「あなたの気持ちは分かる」と語りかける場面。

その声色は柔らかいのに、目は微笑まず、唇だけが動いている。

言葉と感情が一致しないその演技は、見ているこちらの背筋を確実に凍らせる。

「母親なのに、どこか他人。血のつながりという牢獄の番人。」

ゼタ=ジョーンズは、ウェンズデーとの対話の中で「自分も通ってきた道」「私の若い頃にそっくり」と何度も言う。

だがその“言葉の反復”は、実はウェンズデーに「逃れられない運命」を刷り込む呪文に聞こえてくる。

彼女は“母親”を演じていない。呪縛そのものを演じている。

ゼタ=ジョーンズが凄いのは、その狂気を決して“演技”として露骨にしないこと。

表面は常に美しい。振る舞いは上品。そして静か。

それでいて、画面に映った瞬間、観る者はすでに“空気が冷えた”ことに気づく。

それこそが、ウェンズデーの“母”である資格なのだ。

シーズン2のモーティシアは、物語の中心ではない。

だが、すべての伏線と痛みの起点に、静かに横たわっている。

ウェンズデーが自分の過去に触れた瞬間、その視線の先に必ず彼女がいる。

キャストが誰であれ、それは変わらなかっただろう。

だが、キャサリン・ゼタ=ジョーンズだからこそ、「静かに殺す母親」の美学が完成した。

新校長バリー・ドートを演じるのはスティーブ・ブシェミ!前任校長との違いは?

ネヴァーモア学園は、すでに“同じ場所”ではない。

シーズン2の幕開けと同時に、視聴者はすぐに気づくはずだ。

あの威厳に満ちていたラリッサ・ウィームズ校長の姿が消えている。

ネヴァーモア学園に何が起きた?校長交代の謎

まず、交代の理由から語らなければならない。

前校長ラリッサ・ウィームズを演じていたグウェンドリン・クリスティは、スケジュールの都合で続投を辞退。

だが、物語内では、それ以上に深い理由が込められている。

シーズン1の終盤、ウィームズは“学園を守るための犠牲”を選んだ。

表向きには失踪、裏では殉職とも取れる描写でフェードアウト。

“あえて描かない”という演出が、彼女の死に対する重みを倍増させている。

そして、そこに置かれたのが、新校長バリー・ドート。

演じるのは、名優スティーブ・ブシェミ。

その瞬間、物語の空気が変わった。

「秩序を維持する者」が消え、「混沌を飼いならす者」が来た。

ネヴァーモア学園は、今や“超自然と人間社会の橋渡し”ではなく、「制御不能な力を封じ込める収容所」に近づいている。

ブシェミ演じる新校長は、その“管理人”として立っているのだ。

ブシェミ校長が持ち込む“支配と策略”の新風

ウィームズが持っていたのは、“威厳と共感”だった。

彼女は学園の秩序を、ルールと愛情で保っていた。

だが、バリー・ドートは違う。

彼が持っているのは、“支配と監視”だ。

教室、寮、廊下、食堂——

どこにいても、生徒たちは“見られている”と感じる。

それは恐怖ではない。

疑念と警戒、もっと粘着質で静かな不安だ。

ブシェミの演技は、その空気を完璧に操る。

笑っているのに、目が笑っていない。

褒めているのに、言葉の裏に刺がある。

“正しいこと”しか言わないのに、それが一番怖い。

「彼の存在は、何かが“壊れ始めている”ことを静かに知らせてくる。」

特に注目すべきは、ウェンズデーとの対話シーン。

ドート校長は彼女に対し、「君の行動には意味がある」「しかし制限は必要だ」と語る。

これは、彼女の自由を認めるフリをして、コントロール下に置こうとする支配戦略だ。

そしてそのやり方があまりに静かで、あまりに知的。

ウェンズデーですら言葉に詰まる瞬間がある。

かつての校長が“守ってくれた大人”だったなら、

新しい校長は“立ちはだかる敵”であり、“予測不能な策士”だ。

スティーブ・ブシェミは、“癖の強い脇役”というイメージが強いが、ここでは物語の軸を支える“静かなる黒幕”として機能している。

教室の片隅に立つだけで、全体の空気が変わる。

それは、彼の演技が「語らずに物語る」域にあるからだ。

ネヴァーモア学園に新しいルールが敷かれたのではない。

“違う種類の監視者”が来たのだ。

今後、彼がウェンズデーとどう対峙し、どのように味方でも敵でもなく“空気そのもの”として存在していくのか——

そこに『ウェンズデー』という物語の“第2幕の不穏”が潜んでいる。

注目キャラ・タイラーの再登場とその存在感

愛した人が、怪物だった。

そして、その怪物は、また戻ってきた。

タイラー・ギャルピン——ウェンズデーの痛みと謎を象徴する男が、シーズン2で再び物語の渦に現れる。

ハイドとしての過去と今後の展開予想

シーズン1での衝撃は、あまりに強烈だった。

優しくて、繊細で、共鳴していた青年。

その裏に潜んでいたのは、“殺人衝動に支配されたモンスター”、ハイドだった。

タイラーは、ウェンズデーが唯一心を許しかけた相手だった。

それが崩壊した瞬間、彼女の中の「信じること」も死んだ。

シーズン2でのタイラーは、冒頭から“封印された存在”として描かれる。

拘束、監視、鎮静剤。

だが、彼の目だけは死んでいない。

「理性」と「獣性」の境界を、彼自身がまだ彷徨っている。

そんな中で、ウェンズデーは再び彼に接触する。

それは「信じたい」ではなく、「知りたい」という欲望。

自分が見たものは真実か、それとも騙されたのか。

彼が怪物である前に、人間だったという事実を、どう処理すべきか。

今シーズン、タイラーは「逃げる者」ではなく「向き合う者」として描かれていく。

彼自身の過去、父親との関係、そしてハイドとしての衝動。

それはまるで、“自分を殺すか、受け入れるか”という選択肢の物語だ。

「彼はすでに人を殺した。でも、それだけでは終われない。」

視聴者の心を掴むのは、彼の罪が“描かれるべきもの”ではなく、

“解釈されるべきもの”として扱われている点だ。

ウェンズデーと再び対峙するその時、

問われるのは「あなたを憎む理由」ではなく、

「それでもあなたは誰なのか」なのだ。

タイラーを演じるハンター・ドゥーハンの魅力

ハンター・ドゥーハンという俳優は、静かな体温を持っている。

感情を爆発させるタイプではない。

だが、彼の“怒りの前の沈黙”や“涙の手前のまばたき”に、視聴者は惹き込まれる。

彼の演技には、常に“人間の余白”がある。

それは、感情を言葉にできない瞬間をきちんと残してくれる演技。

だからこそ、彼がハイドという“正体”を明かしてもなお、心がついていく。

そして、ドゥーハンはインタビューでこう語っている。

「タイラーは、悪者ではなく、選択を間違え続けた少年だと思って演じています。」

その言葉が、タイラーというキャラクターを決定づける。

“怪物をどう演じるか”ではなく、“怪物になった心をどう演じるか”。

それができる俳優は、決して多くない。

ドゥーハンの静かな芝居は、ウェンズデーの狂気と対をなす。

彼がそこにいるだけで、彼女は“壊れかけた少女”から、“傷を知っている人間”になる。

つまり、ウェンズデーの物語に“人間の余白”を残してくれる存在なのだ。

シーズン2での彼の立ち位置は、敵でも味方でもない。

ただ、過去から逃げられなかった人間として、そこに立ち続けている。

ウェンズデーのキャスト年齢を一挙紹介!若手俳優たちの素顔に迫る

彼らは“高校生”を演じている。

だが、その表情の奥には、現実を生きてきた若者の成熟が確かにある。

『ウェンズデー』が単なる青春ドラマに収まらない理由——それは、俳優たちの“年齢と演技のギャップ”が創り出すリアリティにある。

ジェナ・オルテガからエマ・マイヤーズまで

主人公ウェンズデーを演じるジェナ・オルテガは、2002年生まれ。

2025年現在、23歳。

だが、彼女の演技には10代特有の“幼さ”よりも、痛みを知る知性と冷静さがにじんでいる。

ルームメイトであり、光そのものの存在・イーニッドを演じるエマ・マイヤーズは2002年生まれ。

同じく23歳。

演じているキャラは16歳前後。

それでも違和感を覚えないのは、彼女たちの「感情の温度調整」が圧倒的に巧みだからだ。

他にも主要キャストたちの年齢は以下の通り。

| 俳優名 | 役名 | 生年 | 年齢(2025年時点) |

| ジェナ・オルテガ | ウェンズデー | 2002年 | 23歳 |

| エマ・マイヤーズ | イーニッド | 2002年 | 23歳 |

| ハンター・ドゥーハン | タイラー | 1994年 | 31歳 |

| ジョイ・サンデー | ビアンカ | 1996年 | 29歳 |

| モーサ・モーストファ | ユージーン | 2005年 | 20歳 |

意外にも30代の俳優も混じっている。

だが、彼らの“佇まい”が物語を壊すことはない。

年齢以上に、“精神年齢”が役と一致しているのだ。

年齢と役柄のギャップが生むリアリティ

キャストの年齢差は、時に“違和感”を生む。

しかし『ウェンズデー』では、それが“リアル”を引き立てている。

たとえば、ウェンズデーのセリフ。

「感情なんて、誰かに制御されるための道具にすぎない」

この言葉に、23歳のオルテガが宿す声の重みがある。

それは単に“脚本が良い”からではなく、

“人生経験”が言葉の奥行きをつくっているからだ。

逆に、実年齢が若いユージーン役のモーサ・モーストファ(20歳)は、

物語の中でもっとも純粋な視点を提供してくれる。

その“あどけなさ”と“真っ直ぐさ”は、学園という狂気の中で、視聴者にとっての「感情の避難所」にもなっている。

重要なのは、“いかに若く見せるか”ではない。

“キャラとしてそこに生きている”と、視聴者が錯覚できるかどうかだ。

そしてそれを成立させるには、

年齢ではなく、“言葉の重さ”“沈黙の意味”“視線の奥行き”が必要だ。

「役者としての年齢と、キャラクターの年齢が、奇跡的に交差する瞬間。」

それが『ウェンズデー』のキャスティングに秘められた、もう一つの魔法なのかもしれない。

Netflix版『ウェンズデー2』の新キャラ&注目キャストを紹介

『ウェンズデー2』は、“続編”という言葉では足りない。

そこには、過去を背負った新キャラクターたちが登場し、

物語に新しい毒と香りを持ち込んでいる。

新教授・オルロフにクリストファー・ロイドが抜擢された理由

Netflixが満を持して投入したのが、“元祖フェスターおじさん”ことクリストファー・ロイド。

今回彼が演じるのは、ネヴァーモア学園の“異能論”担当教授、ヴァシリー・オルロフ。

彼の登場には、明確な“仕掛け”がある。

ひとつは、シリーズの歴史と今をつなぐ存在としての役割。

彼の声、動き、狂気は、旧『アダムス・ファミリー』の記憶を持つ者には、ノスタルジーとともに“呪文”のように刺さる。

「笑うはずなのに、なぜか背筋が凍る。」

オルロフ教授は、常に何かを知っている。

だが、それを語ることはない。

授業の中で、たびたび“失われた血統”や“禁じられた魔術”について触れるが、

その語り口はあまりにも淡々としていて、逆に不気味さを倍増させている。

クリストファー・ロイドの演技は、もはや“演技”ではない。

彼の存在がそのまま“物語の装置”になっている。

つまり彼は、「説明しないことで、世界観を深める男」なのだ。

透明人間やゾンビなど、異色キャラの俳優たち

シーズン2では、“異形”を扱う物語として、より踏み込んだキャラ設定が増えている。

たとえば、透明人間・セドリック。

普段は姿が見えないが、特殊な魔法や赤外線で姿が浮かび上がるという設定。

演じているのは、舞台出身の俳優マイケル・セリア(29歳)。

表情で見せる演技ではなく、“声と間と影の存在感”だけでキャラを成立させている。

もうひとりが、ゾンビの少女・マーシー。

彼女は過去に生徒として亡くなったが、“学園と契約した霊魂”として蘇り、

特別授業「死後の世界と意識論」の助手を務めている。

演じるのはソフィー・バウアー(20歳)で、

感情を一切持たないキャラを“逆に感情的に見せる”演技が圧巻。

「人間を演じていた時間が長すぎて、死んでも感情が残った」というセリフは、

視聴者の心にズシンと刺さる“皮肉と真実”になっている。

他にも、念視能力を使う双子、植物と交信する転校生など、異形のキャラが続々登場。

それぞれが一話限りの登場ではなく、ウェンズデーの内面を照らす“鏡”として機能している。

Netflixが仕掛ける『ウェンズデー2』の真骨頂は、

単に“新しいキャラが増えた”ことではない。

それは、既存の価値観を壊すキャラを堂々と登場させることで、物語そのものを更新しているという点にある。

新キャラたちは異物であり、異才であり、異端である。

だが、ウェンズデーという存在もまた、かつてはその“異物”だった。

「新キャラたちは、かつてのウェンズデーの“影”であり、次のウェンズデーの“ヒント”だ。」

この世界は、狂気で出来ている。

そして、狂気を演じられる者だけが、キャストとして残されていく。

『ビッグ・ウェンズデー』との関連はある?名前の混同と検索事情

“ウェンズデー”と検索すると、必ず候補に出てくる謎の言葉がある。

「ビッグ・ウェンズデー」——。

だがこれは、Netflixドラマ『ウェンズデー』とはまったく関係のない、別の作品だ。

『ビッグ・ウェンズデー』とは別作品です

『ビッグ・ウェンズデー(Big Wednesday)』とは、1978年に公開されたアメリカ映画。

ジャンルは青春・サーフィン・戦争・友情。

『ウェンズデー』のようなゴシック、サスペンス、魔法の要素は一切ない。

この映画は、カリフォルニアのサーファーたちが青春を駆け抜け、

時代の流れやベトナム戦争によって引き裂かれていく、“アメリカン・メモリーの叙事詩”のような作品だ。

では、なぜ混同されるのか?

理由は単純。タイトルに“ウェンズデー”が入っているから。

しかも“ビッグ”がつくことで、何か“スピンオフ”のように見えてしまう。

だが、内容は天と地ほど違う。

『ビッグ・ウェンズデー』は、“男たちの人生と波”の物語。

『ウェンズデー』は、“少女の孤独と闇”の物語。

重なるのは“タイトルの響き”だけ。

それ以外の関連性はゼロである。

検索で混乱しがちなタイトルの整理

問題は、“検索”という行動の中で混同が起きやすいことにある。

たとえば、Googleで「ウェンズデー キャスト」と入力すると、

『ウェンズデー(Netflix)』と『ビッグ・ウェンズデー』が一緒に表示されるケースがある。

これは、検索エンジンが「関連性」ではなく、「言葉の類似性」で引っ張ってくるからだ。

さらに、邦題と原題の違いもややこしさに拍車をかけている。

- 『Wednesday』→ Netflixドラマ『ウェンズデー』

- 『Big Wednesday』→ 1978年映画『ビッグ・ウェンズデー』

同じ“Wednesday”でも、ジャンルも世代も世界観も真逆。

この混同は、SNSでもときどき見られる。

「ビッグ・ウェンズデーのキャスト変わった?」という投稿など、明らかに作品を取り違えているケースも。

そんな時に大切なのは、自分が“何を知りたいのか”を明確に検索ワードに落とし込むこと。

たとえば:

- NGワード:「ウェンズデー2 キャスト」←曖昧だと混在する

- おすすめ:「Netflix ウェンズデー シーズン2 キャスト」「Wednesday ジェナ・オルテガ」

作品名+プラットフォーム名、もしくは役名+俳優名を組み合わせると、検索精度が格段に上がる。

情報があふれる時代において、

「知らなかった」が許されない空気がある。

だが、同時に「誤解されるほど有名になった」という現象は、作品にとって一種の成功でもある。

“名前が独り歩きするほどの影響力”こそ、『ウェンズデー』の拡張力。

ビッグでも小さくてもない。

ウェンズデーは、“ただひとつの名前”で、世界を揺らしている。

「親しさ」の仮面の下で揺れる、“ひとりぼっち”たち

イーニッドとウェンズデー、“仲良し”の関係じゃないから泣ける

シーズン2を通して見えてくるのは、「友情」という言葉がこの物語にはあまりにも軽すぎるということ。

ウェンズデーとイーニッド――あの2人は“仲良し”じゃない。

あれは、“お互いを放っておけない生存者”だ。

イーニッドは、いつも笑ってる。よくしゃべる。明るい。テンションが高い。

でもそれは、自分の「孤独がバレないように」作り上げた鎧。

ウェンズデーの沈黙にビビるふりをして、実はずっと見てる。

そしてウェンズデー。

誰よりも冷静で、感情を切り捨てることが得意で、誰にも心を許さない。

でも、イーニッドにだけは――たまに“目をそらせない”。

そこにあるのは、「ありがとう」でも「好き」でもない。

ただ、“ここにいてくれる”という事実だけを受け止めてる感覚。

「信じてない。でも、そばにいてくれる。だから何も言えなくなる。」

友情って、いつから“仲良しごっこ”になった?

この2人は、そんな甘ったるい関係性じゃない。

でも、一緒に屋根の上に登って空を見てるとき、“愛より深い何か”が確かに漂ってる。

言葉がないぶん、気配だけが真実になる。

それが、ウェンズデーとイーニッドの“友情”だ。

ネヴァーモア学園に通うのは、心のどこかが壊れた子たち

ネヴァーモアにいる生徒たちは、みんな特殊能力を持ってる。

でも本当に特殊なのは、“自分を受け入れてもらえなかった過去”を抱えてるところ。

タイラーは、“父親に否定されて育った”青年だった。

ビアンカは、“理想を押しつけられる優等生”だった。

ユージーンは、“怖がられない代わりに、誰にも踏み込まれない存在”だった。

それぞれが、「誰かに触れられたいけど、怖い」と思いながら生きている。

ネヴァーモア学園って、“超能力の学校”というより、

“社会に傷をつけられた子どもたちの避難所”なんじゃないか。

だからこそ、生徒同士の会話がやたら重い。

小さなジョークの中に、「本当は誰にも知られたくない本音」が急に混ざる。

笑ってるのに、目が泳いでるキャラが多いのもそのせい。

ウェンズデーは「誰にも縋らない」ように見えて、

本当は一番、“居場所”という言葉に飢えてる。

でも、誰かのそばにいるだけで壊れそうだから、言葉にはしない。

「一人でいることに慣れすぎて、優しさに触れると動けなくなる。」

このドラマ、実はずっと“友情”を描いてる。

でもそれは、ハグしたり、一緒に写真撮ったりする類じゃない。

「本当は、あなたのことをすごく気にしてるけど、それを言えない」っていう、

心のどこかに“しこり”を残したまま続いていく、奇妙な距離感。

それを“友情”と呼ぶか、“共犯”と呼ぶか。

呼び方なんてどうでもいい。

ただこの作品は、その“しこり”をまるごと描いてる。

だから、見るたびに痛くなるし、

痛いのに、なんか、すごく温かい。

誰かの声が欲しいんじゃない。

誰かの“沈黙”が、そばにいてくれるだけでいい。

『ウェンズデー』が教えてくれる“友情”って、きっとそういうもの。

ウェンズデーのキャストをめぐる魅力と再評価|まとめ

キャストは、作品の“顔”ではない。

彼らは物語の“内臓”であり、“感情の代弁者”だ。

Netflix『ウェンズデー』シーズン2では、その内臓が動き、成長し、ときに破裂する瞬間が何度も描かれた。

シーズン2で明かされた新たな一面

ジェナ・オルテガは“無表情の奥にある激情”を、

エマ・マイヤーズは“光の中に潜む恐れ”を、

ハンター・ドゥーハンは“罪と赦しのはざま”を、

それぞれの演技で見せてくれた。

さらに新キャストたち——

ブシェミの“静かな支配”、

クリストファー・ロイドの“不在で語る存在感”も、視聴者の脳裏に深く刻まれた。

驚かされたのは、キャスト変更が「違和感」ではなく「必然」として受け入れられたこと。

それは、演じる俳優たちが単に“代わり”ではなく、

「そのキャラの次の段階」を引き受けていたからだ。

俳優がキャラクターに“命を吹き込む”というより、

キャラクターの中で“呼吸していた”ようだった。

今後の展開とキャスト陣への期待

『ウェンズデー』という作品が向かう先は、まだ見えない。

だがはっきりしているのは、キャスト陣が“視聴者の信頼”を完全に勝ち得たということ。

どれだけ設定が複雑でも、

どれだけ物語が跳ねても、

「この人が演じているから大丈夫」と思わせる力が、すでにある。

視線、間、表情の崩し方。

そのすべてがキャラと完全に一体化しているからこそ、

次のシーズンでどんな過去や闇が明かされようとも、

視聴者はその奥へと降りていける。

「キャストが変わっても、作品の魂は変わらない。」

むしろ、変化することで物語は“更新”される。

それを可能にしているのが、俳優たちの“覚悟と深度”なのだ。

この先、『ウェンズデー』の物語がどれだけ異形であっても、

キャスト陣が放つ“リアル”が、重力を与えてくれる。

だからこそ、我々はまた彼らを観たくなる。

また傷ついてほしくなり、

また抗ってほしくなり、

また、この物語の中で生きていてほしくなる。

キャストとは、ただの俳優ではない。

『ウェンズデー』においては、運命を演じる者だ。

それがこの作品の、最大の強さなのだ。

- 『ウェンズデー2』のキャスト変更とその意図を解説

- 母モーティシア役や校長役に込められた演出背景

- タイラーの再登場とハンター・ドゥーハンの演技分析

- 主要キャストの実年齢と演技の成熟を比較

- 新キャラの役割と世界観の拡張ポイントを紹介

- 『ビッグ・ウェンズデー』との混同に注意喚起

- キャストが物語にもたらす心理的リアリズムに注目

- 友情では片づけられない、孤独と共鳴の描写が核心

コメント