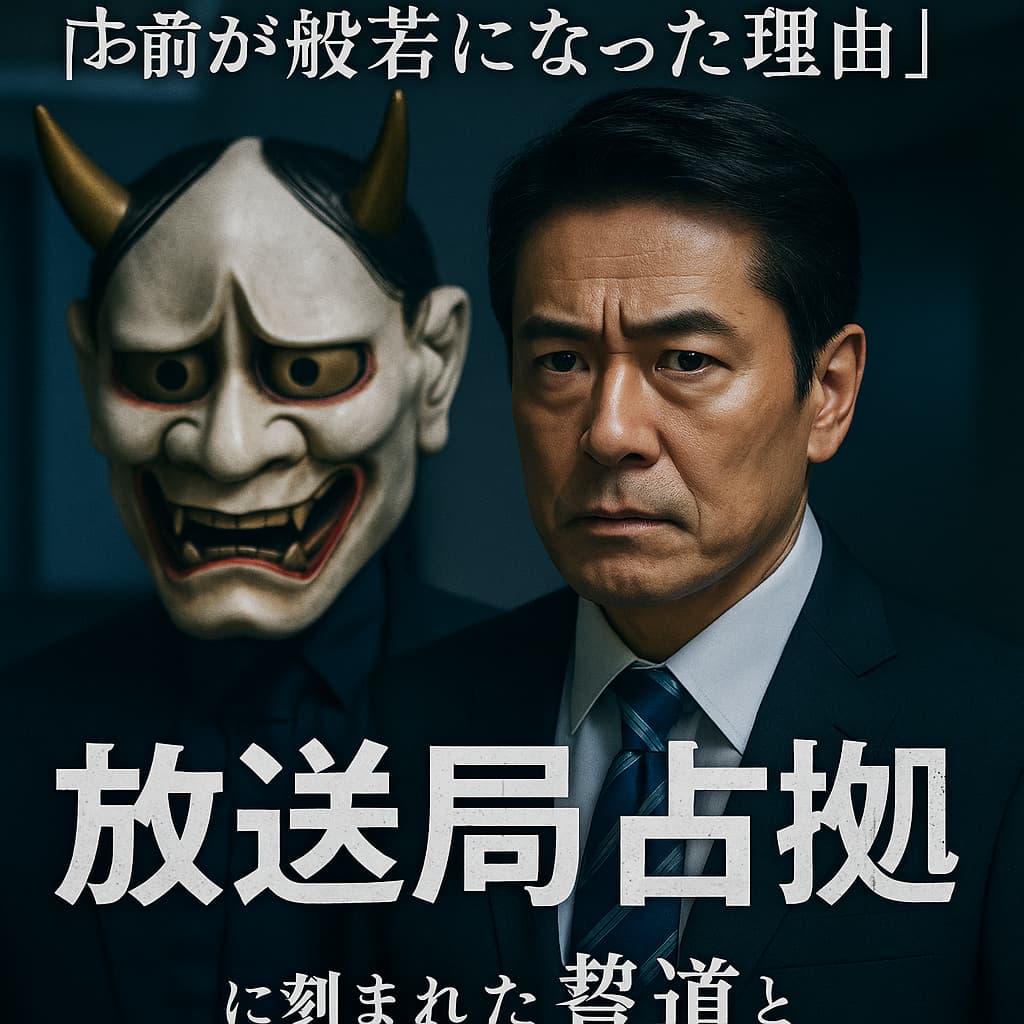

伊吹が「般若」になった夜、正義は静かに死んだ。

『放送局占拠』第6話は、警察組織の腐敗、報道の堕落、そして人間の贖罪をむき出しにした回だ。テレビ報道記者に3000万円払われた件と交差するように、情報の裏で動く「真の黒幕」が姿を現す。

この記事では、伊吹の心を引き裂いた「鎌鼬事件」の真相、傀儡師と屋代の関係性、そして番組内で語られなかった”本当の問い”に迫る。

- 伊吹が般若になった理由と報道の闇

- 第6話に隠された傀儡師と演出の意図

- 報道の暴力性と視聴者の無関心への警鐘

伊吹が「般若」になったのは誰の罪か?──その瞬間、正義は終わっていた

「人は、一夜で変わる。」

伊吹は、かつて真面目で誠実な警察官だった。

だが、鎌鼬事件の真実を知ったとき、彼の中で「正義」は崩壊した。

報道に操られ、組織に裏切られ、自分の手で未来を殺した。

その絶望が、彼を“般若”に変えたのだ。

神津風花を逮捕した夜、彼の中で何が壊れたのか

伊吹が般若になった夜、それは「正義」が死んだ夜だった。

かつて警察官だった伊吹は、5年前の「鎌鼬事件」において、ひとりの大学生・神津風花を現行犯逮捕する。

しかし、それは屋代警備部長による完全な捏造だった。

記者・安室光流を殺したのは、屋代。

死体処理を依頼された部下たちは、偶然通りかかった風花とその友人を現場に巻き込み、風花を「犯人」に仕立てあげるという地獄のシナリオを完成させる。

伊吹は、それを信じて逮捕した。

信じてしまったのだ。彼女の涙を、否定の言葉を、「犯人の演技」だと決めつけてしまった。

風花はその数日後、自ら命を絶つ。

伊吹は、報道も、組織も、そして自分自身の“正義”も、全てに裏切られた。

──その夜、伊吹の中で「警察官」としての人格が壊れ、「般若」という名前だけが残った。

焼死体、偽装、毒物…ねじ曲げられた報道の“映像編集”

事件当日、白石を殺し、風花に毒物を注射し、死体を加工し、持たせた鎌で“殺人者”に仕立てる。

まるで映画のワンシーンのような偽装劇が、街の片隅で行われていた。

──では、なぜそれが「報道」されたのか?

そこにあるのが、“報道への圧力”だ。

屋代は自らの罪を隠すため、警察内の操作権と情報の支配を行使し、メディアに都合の良い「犯人像」を押しつけた。

そして、報道は問わなかった。

真実ではなく、視聴率のとれる“物語”を選んだ。

ここで私たちは、もう一つのドラマ──『テレビ報道記者に3000万円払った件』を思い出す。

報道とは、中立ではない。権力と金が動けば、正義も沈黙する。

そしてこのドラマの伊吹は、それを知ってしまった側の人間だ。

正義が歪んだ時、信じるものがすべて崩壊した時、人はどう変わるのか──。

彼はその答えとして、「仮面」を選んだ。

自分を守るための仮面ではない。真実を暴くための般若だった。

警察も、メディアも、そして我々も、「信じたいもの」だけを信じる。

伊吹の怒りは、その甘さに対する告発だ。

──第6話の一番恐ろしい瞬間は、彼の復讐心ではない。

我々自身が、何も疑わず報道を消費した“無関心”こそが、正義を殺したのだ。

傀儡師は誰だ?──放送局を支配した真の支配者の輪郭

事件の裏に、指示を出す「誰か」がいる。

式根の異常な忠誠、屋代の不自然な沈黙、命令に従う者たちの連鎖──

それはただの偶然ではない。

この放送局全体を操る“傀儡師”が存在する証拠だ。

仮面の奥で、誰かが糸を引いている。

式根の動揺が示した“恐怖のヒエラルキー”

6話の最大の震えは、「式根の目」にあった。

毒ガスの恐怖が迫る中、彼は自ら犠牲になると口にした。

──だが、それはただの自己犠牲ではない。

何かに怯える人間の目だった。

彼が本当に恐れていたのは「毒」ではない。

命令に背いた時、自分が“消される側”に回ること──それが式根の選択を決定づけていた。

式根のこの異常な“順応性”は、彼が何か大きな力に従っていることを示している。

言い換えれば、「傀儡(くぐつ)」だ。

では、その糸を引いているのは誰なのか?

ここで浮かび上がるのが──屋代圭吾だ。

屋代が持つ「命令権」こそが傀儡の証明か?

伊吹が語る。「記者を殺したのは屋代だ」と。

そして、その場にいた大野原菖蒲たちが残したPCの中には、「殺人依頼の音声データ」が残っていた。

音声の主は、屋代圭吾──警視庁警備部長。

さらに天草は告白する。

「屋代から命令を受け、武蔵を“犯人”として確保するよう指示された」と。

これは、証拠ではない。

“命令が届いていた”という状況証拠こそが、傀儡師の存在を証明する。

屋代は、警察の上層部として“命令を出せる”存在だった。

武蔵、伊吹、天草、そして式根までもが、その命令の「回線」に接続されていた。

それは、国家規模の情報操作だ。

報道記者に3000万円を払って口を封じた事件と、どこか似ている。

国家的スケールの「傀儡劇」──その演出家が屋代だったのだ。

だが、なぜ彼はそこまでして隠したかったのか?

そこにもう一人、陰のプロデューサーがいる可能性がある。

そう──“都知事”の存在だ。

屋代は、単独で動くにはリスクが大きすぎる。

屋代すらも、誰かの糸で操られていたとすれば?

式根の目の奥に見えたのは、「屋代」ではなく、その“さらに上の誰か”だったのかもしれない。

傀儡の糸は、まだ断ち切られていない。

式根は生き残った。

──ということは、次の「命令」がある。

この放送局の支配構造は、まだ終わっていない。

般若が暴こうとしている“真の黒幕”は、もっと上層に潜んでいる。

屋代圭吾はなぜ記者を殺した?──言論の自由が消された瞬間

真実を追った記者が、命を落とした。

それは偶発でも事故でもない。

屋代圭吾が自らの保身のために起こした“口封じの殺人”だった。

正義を守るはずの立場が、言論を殺す側に回ったとき──

この国の「報道」と「正義」は、根本から腐り始めた。

高橋克典の演技に滲む「善人の皮をかぶった悪意」

屋代圭吾という男は、表向きは“正義”の顔をしていた。

部下を守り、冷静沈着、そして有能な警視庁の幹部。

しかし──それは全部“演技”だった。

彼の本質は、「組織のメンツのためなら、人ひとりの命など惜しくない」という冷酷さだ。

そしてその仮面の内側を、高橋克典が完璧に演じ切っている。

伊吹の追及に対しても、屋代は一切動じなかった。

それどころか、「お前はここまでの人間だ」と言い放つ。

人を殺したことより、部下が“仮面をかぶって反乱を起こしたこと”の方が問題──という恐ろしい価値観が、彼にはある。

つまり、屋代にとって“正義”は手段に過ぎない。

秩序の維持という大義名分のもとに、殺人すら許容する。

その静かな狂気が、彼を「真の悪」にしている。

3000万円の件と重なる、情報操作の裏側

屋代が殺したのは、記者・安室光流。

理由は、自らの汚職や組織の腐敗を追及されたからだ。

その場に居合わせた神津風花を犯人に仕立て上げることで、全てを隠蔽した。

この構図──既視感がある。

それが、『テレビ報道記者に3000万円払った件』に描かれた、報道の買収、沈黙、権力との癒着だ。

記者は「真実を書く」ことで生きている。

だが、真実を書いた結果、命を奪われた。

言論の自由が、目の前で消された瞬間だ。

それでも報道は、この事件を“美談”に編集した。

風花が犯人で、伊吹が英雄。

映像の切り貼りとコメントの操作で、全てが“真実”にすり替えられた。

そう、「殺したのは屋代」だが、「殺しを完成させたのは報道」だった。

報道は正義を守るのではなく、視聴率と関係者の意向で“事実”を選ぶ。

そしてそれは、今この現実社会でも起きていることだ。

このドラマが突きつけているのは、ただのフィクションではない。

「言論は買われる」──その現実を、我々は何度も見てきた。

3000万円で沈黙した記者。

部下の命を使い捨てた上司。

全てが繋がっている。

屋代は“殺人者”であると同時に、日本社会の縮図でもあるのだ。

彼を倒すということは、単に一人の悪を裁くことではない。

「正義とは何か?」を再定義すること。

伊吹が般若として命を懸けているのは、そこにある。

青鬼と般若──2人の決裂と“殺すか否か”の価値観の分裂

信念が同じでも、手段が違えば人は対立する。

青鬼と般若──かつては共に仮面をかぶり、理想を追っていた2人の男。

だが、第6話で「命を奪うか否か」という一線が、彼らを決定的に分断する。

これは正義の対立ではなく、過去の痛みによって歪んだ“祈り”の食い違いなのだ。

輪入道の死、そして自爆──信念のすれ違いが生んだ空白

般若の銃声が鳴った瞬間、物語の空気が変わった。

これまで「人を殺さない」と徹底してきた獣たちの信条が、破られた。

殺されたのは輪入道──そして、撃ったのは青鬼ではなく般若。

輪入道は、組織の信頼を裏切った。

伊吹(般若)はそれを「処分」した──躊躇なく。

だが、青鬼はそれを許せなかった。

彼はただ、輪入道を止める方法を探していた。

彼の中にまだ「救い」があった。

だから、彼の指示が届く前に銃が鳴った時、何かが壊れた。

その証拠に、輪入道は自爆を選んだ。

誰の指示でもなく、自分の意志で。

「仲間を殺した」という事実が、獣の中で何かを決定的に断ち切った。

この事件は、組織としての瓦解ではない。

価値観がズレ始めた瞬間を切り取った、生々しい「信念の死」だ。

人を殺さない大和、殺さざるを得なかった伊吹

青鬼=大和のスタンスは一貫していた。

「殺してしまえば、正義ではなくなる」という信条。

法に裁かせる。真実を公にする。暴力に暴力で対抗しない。

その理想を、彼は信じていた。

だが──伊吹には、それが通じなかった。

自分が正義を信じた結果、神津風花を死なせてしまった。

その罪が、彼に「生かすことの恐怖」を植え付けていた。

彼にとって、人を殺すことは正義の放棄ではなかった。

「殺さなければ、また誰かを傷つける」──そう信じ込んでいた。

伊吹は、自らの弱さを隠すために仮面をかぶった。

一方で、大和は仮面の下に「人間」を残していた。

この違いが、ふたりの決裂を生んだ。

誰も悪くない。

だが、どちらも間違っていた。

信念とは時に、人を孤独にする。

6話の後半、大和の顔にはもう“青鬼”の表情はなかった。

仮面があっても、その目は迷っていた。

「般若、お前とはもう闘えない」──その沈黙がそう語っていた。

仮面の下にある“人間性”こそが、このドラマ最大のテーマなのかもしれない。

人質の中の傀儡師──誰が“仮面”を被っているのか

仮面をかぶっているのは、外の獣だけじゃない。

人質として座っているあの中にこそ、本物の“支配者”がいるのではないか──

第6話の空気が変わった瞬間、それを本能が告げていた。

鍵を握るのは、あの沈黙していた人物。全員が囮で、本命はすぐそばにいたのかもしれない。

奄美大智、本命の理由──消されるには惜しい存在

人質の中で、なぜか妙に“無駄にされていない”人物がいる。

それが、奄美大智。

第6話でもセリフはほとんどない。目立った動きもない。

──なのに、何度も映される。微妙な表情、目の泳ぎ。

それは偶然ではない。

このドラマが“画”で語る以上、そこに意図がある。

そして、奄美の描かれ方にはひとつだけ他の人質と違う点がある。

彼には「感情の揺らぎ」があるのだ。

怯えているようで、状況を見極めている。

怒っているようで、冷静に押し殺している。

つまり、彼は“ただの一般人”ではない。

SNSでも囁かれている通り、奄美は「傀儡師」候補のひとりだ。

なぜなら、彼の立場は曖昧で、何者でもないから。

正体を隠すには最適な“仮面”──それが「凡庸な人質」だ。

さらに、彼が何者かを「知っている」目をしている。

輪入道が死んだ瞬間、ほんのわずかに彼の眉が動いた。

まるで、“ここから予定が変わった”と気づいたように。

そう、奄美は脚本における“沈黙の伏線”だ。

第7話以降で最も爆発力のある正体を持っている可能性が高い。

殺すには惜しい。泳がせている。

もしくは、制作サイドが「最後に視聴者を裏切るカード」として取っておいている。

彼が仮面を脱ぐ時、報道の裏にある“暴力の中枢”が明らかになるかもしれない。

芝兄妹の正体と「報道されたくない真実」

そして、もうひとつの“内部”がいる。

芝千佳と芝翔太──この兄妹もまた、物語の異物だ。

彼らは中継班という立場で放送局にいるが、不可解な点がいくつもある。

まず、現場に常駐している理由が薄すぎる。

芝千佳はフリーの記者であり、翔太はフリーカメラマン。

なのに、なぜ報道局の重要セクターに何度も出入りできるのか。

それだけではない。

翔太が偶然撮っていた“武蔵の決定的映像”──これがあまりにも都合が良すぎる。

これは「偶然の皮をかぶった仕込み」なのではないか?

もし、翔太が傀儡師ではなくても、“傀儡師と繋がっている側”であれば辻褄は合う。

さらに千佳は、武蔵や警察の過去にやけに詳しい。

そして、「この報道には裏がある」と警告めいた発言もしている。

この兄妹は、「報道されたくない真実」にアクセスできる立場なのだ。

ではなぜ彼らは沈黙しているのか。

答えは簡単。まだ“報道の順番”が来ていないからだ。

芝兄妹が動き出す時、それはこの物語の核心が暴かれる時だ。

兄妹という仮面の下に、本当は何人分の“役割”が隠れているのか──

今はまだ、その正体に触れるには早すぎる。

「この番組は、これから盛り上がる」──伊吹の言葉に込められた絶望

伊吹は笑っていた。だがその笑顔は、希望ではなく、諦めの奥にあった。

「この番組は、これから盛り上がる」──それは復讐の開幕でも、エンタメの煽りでもない。

自分が壊した正義に、最後の火をつける合図だった。

伊吹の地獄はまだ終わっていない。それは今から本当の本番を迎える。

マスクの降下と、命が天井から与えられた意味

第6話、毒ガスが充満するスタジオに、天井から“酸素マスク”が降りてくる。

それはまるで、神の手のようだった。

だがこの「救済」は、決して中立ではない。

誰にマスクを配るのか、誰に配らないのか──そこには意思がある。

この演出は、「命の選別」を可視化するための装置だった。

通常、非常時において酸素は“下”から提供される。

しかしこのスタジオでは、命は“上から”降ってくる。

まるで、視聴者(=上空)からのジャッジを仰いでいるかのように。

この時点で、スタジオは報道空間ではなく、“舞台”となった。

誰を救い、誰を殺すのか──そのルールは、マスクの配布者=般若にある。

この瞬間から、命の主導権は国家でも報道でもなく、仮面の男に委ねられた。

この仕掛けの怖さは、マスクが「選別の象徴」になっている点だ。

それは報道が視聴者に対して行ってきた構造そのもの。

「この人は可哀想」「この人は悪人」「この事件はスルー」

視聴者にとっての“情報の酸素”を、報道が選んで降らせていた。

その構造を、今度は伊吹が真似している。

仮面の下で、彼は問うているのだ。

「誰が、誰に、真実を与える権利を持つのか」と。

報道番組の皮を被った復讐劇の“演出”とは何か

スタジオで進行しているのは、“放送”ではない。

これは明確に「演出」だ。

伊吹は自らを“番組の演出家”として振る舞っている。

本来、映されるべきだった“真実”を、自らの手で再構成して見せている。

毒ガス、マスク、無音の照明。

誰が犯人で、誰が傀儡で、誰が無関係なのか。

全てを“暴いていく過程”すら、ひとつのテレビ番組に仕立てている。

それはまさに、「復讐をエンタメにする構造」そのものだ。

かつて報道が神津風花を「美談付きの殺人鬼」に仕立てたように。

伊吹は同じ構造を逆手に取っている。

その裏には、ひとつのメッセージが込められている。

「この地獄を、最後まで見届けろ」

報道に踊らされ、真実を消費してきた人々に対して、伊吹は画面越しに告げている。

「これはただのニュースじゃない。これはお前らが無関心でいた結果だ」と。

そう、これは報道番組の仮面をかぶった、罪のカタルシス。

そして同時に、“復讐劇”をテレビ番組に仕立てることで、

伊吹は過去の報道によって殺された者たちの「魂の演出家」になっている。

だから、彼はこう言った。

「この番組は、これから盛り上がる」

それは終わりの合図ではなく、真実が暴かれる“最終章”の開幕だった。

『放送局占拠』第6話と「テレビ報道記者に3000万円払った件」の接点

このふたつの作品は、ジャンルも語り口も違う。

だが本質では、同じ“地雷”を踏んでいる。

「報道とは誰のものか?」

第6話で浮かび上がったのは、テレビという装置が暴力に変わる瞬間だった。

そして3000万円の口止め料が動いたもう一つの事件が、それを現実に引き戻す。

報道の買収、正義の値段──世論を動かすのは誰か?

『テレビ報道記者に3000万円払った件』で描かれたのは、ある“真実”がカネで封印される瞬間だった。

たった一枚の小切手で、記者の良心は消えた。

そしてその裏では、視聴者の知るべき事実が闇に葬られた。

『放送局占拠』第6話でも同じ構図がある。

伊吹が過去に逮捕した神津風花は、殺人をでっち上げられた。

そしてその筋書きは、報道の編集によって“真実”として拡散された。

殺人も、隠蔽も、冤罪も、報道の“絵”に加工される。

問題は、その操作を誰が仕掛けたのかということだ。

『放送局占拠』では屋代。

『3000万円』では企業と政府。

つまり、世論を動かしているのは「事実」ではなく「立場」だ。

そしてその立場に最も従順なのが、皮肉にも“報道”だった。

報道は正義の旗を掲げながら、時に権力のマイクになる。

3000万円は、報道に貼られた値札だった。

では、伊吹はその値札をどう見たか?

──破壊するしかなかった。

彼にとって、「正義をカネで取引する構造」は、風花を殺した“もうひとつの犯人”だったのだ。

公共メディアの“第三者性”が崩れた現場

報道は本来、第三者であるべきだ。

国家からも企業からも、独立した立場で、真実を届ける装置のはずだった。

だが『3000万円』の事件で、その幻想は崩れた。

記者は圧力に屈し、報道機関は忖度し、視聴者には“加工済みの正義”だけが届いた。

それは『放送局占拠』の第6話でも同じだ。

ニュース番組という“神の視点”を持った舞台で、視聴率のために人の人生が消費された。

警察の筋書きに沿って作られた冤罪報道。

間違いを正さず、真実を掘らず、ただ「番組として盛り上がること」を優先したメディア。

そこにはもはや、“第三者”など存在しなかった。

報道は主観に染まり、視聴者は“選ばれた情報”しか知らされない。

そしてその構造に抗った伊吹は、テロリストとして扱われた。

──この皮肉が、物語最大の問いだ。

第三者とは、果たして誰なのか?

カメラの前に立つ人間か?

警察か? 政府か?

それとも、テレビの前で沈黙を選んだ俺たちか?

『3000万円』と『放送局占拠』は、鏡だ。

一方は現実を描き、一方はフィクションとしてぶつけてきた。

だが映っているものは、同じ“メディアの正体”だ。

「報道される側」になった時、人は初めて“報道の怖さ”を知る

報道は、いつも“向こう側”の話だった。

ワイドショーで見る冤罪。炎上した誰か。切り取られたコメント。

でも、伊吹はその“報道される側”になった。

そこで初めて、人は「正義の光」に照らされた時の痛みに気づく。

正義を語ることと、正義にされることは違う

伊吹は風花を信じなかった。

警察の正義を信じ、組織の命令に従い、彼女を「犯人」と断じた。

その行為は一見“正義”に見える。

でも、風花の視点から見たらどうか。

彼女は無実で、殺人をでっち上げられ、報道に名前を晒され、自殺に追い込まれた。

「正義にされた」結果、命を奪われたのだ。

報道とは、そういうもの。

“誰の正義”として語られるかで、まったく意味が変わる。

主語が変われば、被害者が加害者になる。

加害者がヒーローになる。

伊吹が“般若”という仮面をかぶったのは、その恐怖を逆再生するためだった。

報道に殺された人間が、報道を演出する側に回った。

だから、このドラマは怖い。

仮面の奥で笑っているのは、かつて“晒された側”の人間だ。

無関心だった俺たちも、仮面をかぶっていた

でも──このドラマが本当に刺さるのは、伊吹の話だけじゃない。

テレビを見てる“俺たち”もまた、仮面をかぶっていたってことだ。

日常の中で、誰かが晒されるニュースを流し見する。

「ああ、大変だな」って思って、次のコンテンツへ。

何も感じない。誰かの人生を“情報”として消費して、終わり。

伊吹が復讐してるのは、そういう社会そのものかもしれない。

「報道に責任を」と言う前に、報道をスルーした自分たちにも“責任の矢印”を向けてくる。

このドラマが刺す痛みはそこだ。

伊吹は、仮面をかぶって初めて正直になれた。

じゃあ、俺たちは?

無関心という仮面、いつ外すんだ?

伊吹、屋代、風花──誰も救われない過去が交差した『放送局占拠』第6話まとめ

この物語に“救い”なんてなかった。

伊吹は正義に裏切られ、風花は正義によって殺され、屋代は正義を装って人を殺した。

第6話は、過去に閉じ込められた3人の悲鳴が重なる地点だった。

そしてその交差点には、報道という名の無関心が冷たく横たわっていた。

「報道」と「正義」が交差するラストシーズンの本質

第6話まで来て、ようやくこの物語の主題が浮かび上がる。

それは、「報道と正義は交わらない」という残酷な現実だ。

伊吹は正義の名のもとに、風花を逮捕した。

だがそれは報道によって塗り固められた“物語”だった。

屋代はその報道を利用し、罪を覆い隠した。

この3人は、同じ地図の上で全く違う方向に進み、

皮肉にも“放送局”という場所で再会する。

スタジオは裁判所ではない。

けれど、あの空間では誰かが裁かれ、誰かが裁く。

そこにあるのは正義ではなく、「見せるための正義」だ。

仮面をつけた男たちが暴こうとしているのは、

“報道”と“国家”が持つ偽りの中立性。

だが、暴いたところで誰かが救われるわけではない。

このラストシーズンの本質は、“誰も救われないまま終わる覚悟”にある。

正義の敗北を、ちゃんと描けるドラマは多くない。

だが『放送局占拠』は、その不快さすらも演出にしてきた。

次回、さらなる仮面が落ちる時、誰が“真実”を語るのか

仮面は、もはや“匿名”ではない。

伊吹の仮面は、罪を隠すものではなく、罪を語らせる道具だった。

だが、まだ仮面をつけたまま沈黙している者がいる。

屋代は本当にすべてを語ったのか?

式根の背後にはまだ“黒い声”が潜んでいるのではないか?

そして、青鬼──彼の中の信念は、まだ揺らいでいないのか?

誰の仮面が先に落ちるか、それは次回の焦点だ。

もう一つ、忘れてはならない。

この物語の“本当の視聴者”は、仮面をかぶっていない自分たちだ。

我々が“無関心”という名の仮面をかぶったままなら、

この報道テロは、誰の心も動かせない。

伊吹は言った。「この番組は、これから盛り上がる」

だが、それを決めるのは、仮面の外にいる俺たち自身だ。

- 伊吹が「般若」になるまでの真相と贖罪の動機

- 屋代による記者殺害と報道操作の構造

- 青鬼と般若の信念の分裂と決裂の瞬間

- 人質の中に潜む“傀儡師”の可能性と芝兄妹の謎

- 「酸素マスク演出」に込められた命の選別の暗喩

- 復讐劇として再構成された“報道番組”という皮

- ドラマと実話作品に通じる「報道の買収と沈黙」

- 誰も救われない過去が交差する第6話の核心

- 報道される側の視点で描かれる正義の危うさ

- 無関心であった視聴者にも投げかけられる問い

コメント