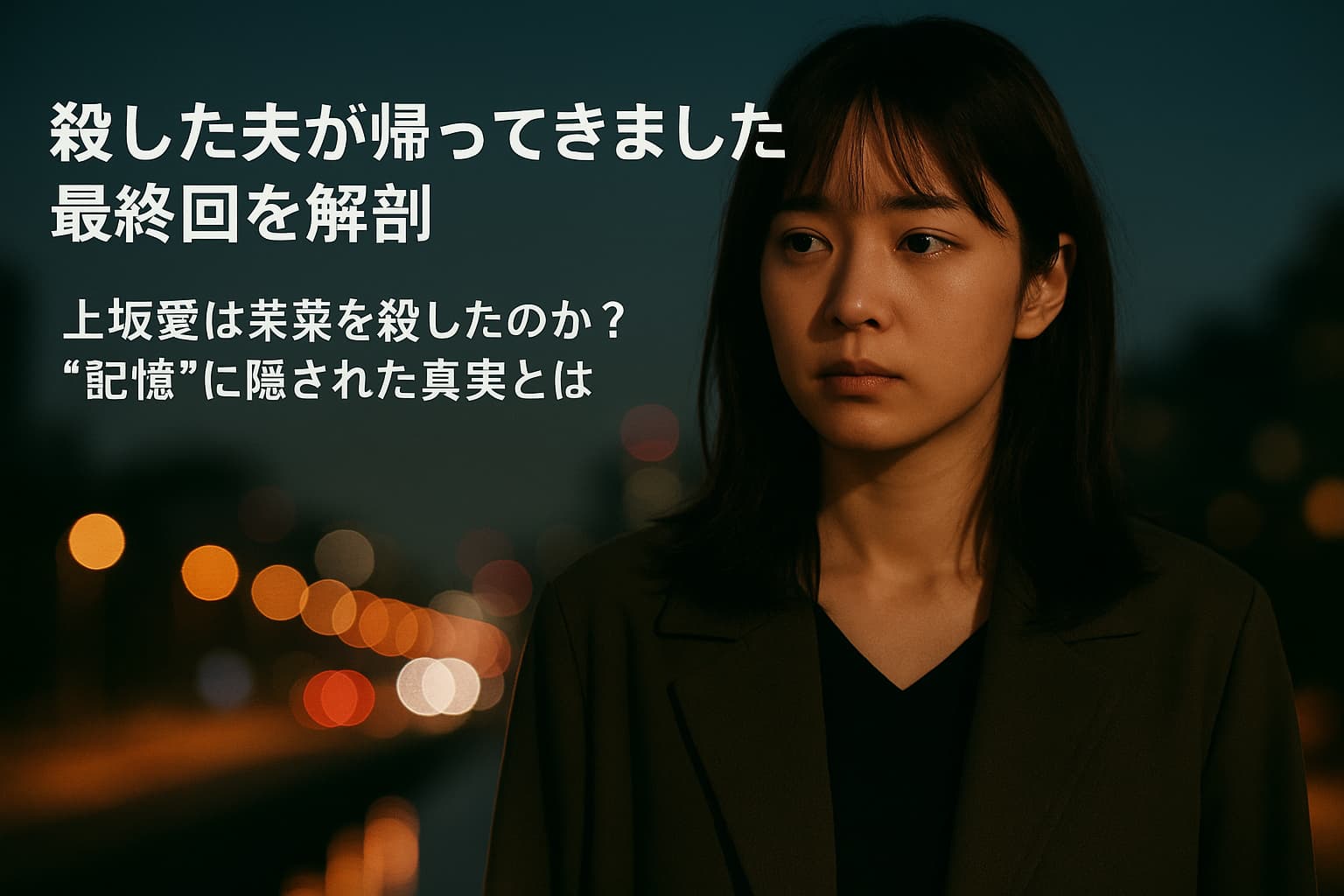

「殺した夫が帰ってきました」最終回——そのラストは、衝撃ではなく“静かな余韻”で終わった。

土石流で消えた茉菜、そして茉菜として生きた愛。嘘と罪、そして「私の人生はここから始まる」という宣言。

この記事では、第6話のネタバレを丁寧に追いながら、愛の行動が意味する“本当の殺意”と、ラストの言葉に込められた再生の兆しを読み解いていく。

- 愛は本当に茉菜を殺したのか?最終回の真意を読み解く

- 戸籍を奪った少女が抱えていた“生き直し”の動機と罪

- 描かれなかった「母になる願い」が残した切ない余韻

上坂愛は茉菜を“殺した”のか?記憶の欠落に潜む真実

愛は、茉菜を殺したのか?

ドラマ最終話を見終えたあとに、視聴者の中に残るのは“恐怖”でも“怒り”でもない。

それは、「愛が本当に茉菜を殺したのか、それとも無意識に奪っただけなのか」という、曖昧な“罪”への揺らぎだ。

\最終回で明かされる“記憶の真実”をチェック!/

/“殺意の空白”を見逃すな!\

「覚えていない」は嘘か、自己防衛か

土石流の夜、愛と茉菜は2人きりでいた。

だが、愛はその夜の記憶を「思い出せない」と言う。

「私は何もしていない。覚えていない」という言葉は、視聴者の心にずっと刺さったままだ。

なぜなら、それは“嘘”にも“真実”にも聞こえるからだ。

ドラマは明確な殺害シーンを描かない。

それでも、「免許証を拾い、戸籍を乗っ取った」という“結果”がある以上、愛の中にあった“何か”が茉菜の死を招いたことは否定できない。

記憶の欠落は、本当に事故なのか?

それとも、茉菜を殺してしまったという現実を、愛の脳が拒絶しているのか。

この「記憶の曖昧さ」こそが、最終回最大の恐怖であり、リアルだった。

羨望と嫉妬——愛の中にあったもう一人の殺意

茉菜は、母に愛されていた。

茉菜は、戸籍を持っていた。

茉菜は、将来の夢を語れた。

愛が生きてきた世界の“対極”を、茉菜は持っていた。

それがどれだけの羨望と嫉妬だったか。

愛はそれを言葉にしていない。だからこそ、静かに刺さる。

本当に茉菜を殺したのは「手」ではなく、「心」だったのではないか——そんな問いが、視聴者の内側に芽を出す。

土石流が来たとき、逃げるチャンスはあった。

それでも、愛は茉菜を助けなかった。

見殺しにしたのか、手が出たのか、何かがあったのか。

その“隙間”にこそ、この物語の凄みがある。

見た目は穏やかで、泣き叫びもせず、ただ記憶を失っている少女。

だが、その中にいたのは——嫉妬と羨望と孤独の塊だった少女だ。

ドラマはそれを、「愛」という名前の皮膚で包み、観る者に突きつける。

——あなたも、同じ状況で助けられたか?

自分を殺すか、他人を殺すか。

その選択を迫られたら、あなたは“正義”の側に立てるのか?

この問いを、視聴後の私たちに残したまま、物語は次の“罪”へと進む。

戸籍を得るために奪った“名前”と“未来”

人間は「存在」を証明されなければ、社会から見えない。

上坂愛は、無戸籍だった。

それは比喩でも誇張でもなく、本当にこの世界に“存在していない子ども”だったのだ。

\無戸籍という闇を描いたドラマを観る!/

/“存在しない少女の選択”に震える!\

無戸籍児としての生——この世にいなかった少女

戸籍がないということは、学校に正式に通えず、病院にも自由にかかれず、就職もできない。

この国の制度が「人」として認めない存在。

愛は、そんな“闇”を生きてきた。

そしてそれは、ただの境遇ではなく、人格を蝕んでいく。

愛の母は、おそらく戸籍を取らせる気もなかった。

理由は分からないが、「愛なんていなかったことにしたい」という過去が、背景にあったことは想像に難くない。

無戸籍であるという事実は、愛に「未来を語る権利」を奪った。

何者にもなれない子ども。

それが、愛の人生の出発点だった。

彼女が茉菜に惹かれたのは、家族のぬくもりではない。

「戸籍がある人間」への執着——それは愛にとって“夢”であり、“救い”であり、そして“鍵”だった。

避難所で手にした“茉菜の免許証”が示す選択の重み

土石流のあと、愛は避難所で茉菜の身分証を手にした。

それは偶然ではなく、運命でもなく、「誰にも気づかれず、他人の人生を始められる」唯一のタイミングだった。

そして、彼女は決めた。

「茉菜として生きる」——それは、生き残るための“殺人”だった。

ここで忘れてはいけないのは、愛がその選択をした時点で、もう「上坂愛」という存在を完全に捨てていたということだ。

彼女は名前だけを奪ったのではない。

茉菜の“過去”も“未来”も、自分の中に取り込んだ。

他人の顔で笑い、他人の記憶を装い、他人の未来を歩く。

これはサスペンスではなく、“人生の乗っ取り”だった。

でも、それは彼女にとって、やむを得なかった。

なぜなら——

愛には、自分の名前を使って未来を描くことが、許されていなかったからだ。

この瞬間から、彼女は“他人を生きる”ことでしか存在できない人間になった。

それは救いではない。

愛にとっての「戸籍」は、自由でも夢でもなく、「呪い」だった。

最終回はそれを、美談や再生の物語として終わらせなかった。

「名前を得る」という選択の重さ。

このテーマは、ただのミステリーを超えて、「存在するとは何か」を問いかけている。

だからこそ、茉菜の死は「殺人事件」ではなく、「生き残るために他人の命を食べる」極限の人間ドラマとして響く。

愛と茉菜、ふたりの“母になりたかった少女たち”

この物語において、「殺した」「奪った」「すり替わった」という言葉は、表層の出来事にすぎない。

そのもっと深くに横たわっているのは、“母になりたかった少女”たちの、どうしようもなく純粋で痛ましい願いだ。

「普通の家族がほしい」という想いが、ふたりの運命を狂わせた。

\母になりたかった少女たちの願いを追体験!/

/“家族になりたかった涙の理由”とは?\

「普通の家族がほしい」——重なり合う願い

茉菜は、家庭的でやさしい少女だった。

母を大切に思い、介護し、恋をして、未来の夢を持っていた。

そして、将来は「お母さんになりたい」と語っていた。

それは、何ひとつ特別ではない。

だが“当たり前の幸せ”こそが、愛にとっては一番遠い夢だった。

愛の母は、娘を愛していなかった。

家庭は“安全地帯”ではなく、“爆心地”だった。

だからこそ、愛にとって「家族」や「母」という言葉は、希望であると同時に、憧れ以上の執着になっていた。

ふたりは違う環境で育った。

だけど、「家族を築きたい」という願いは、同じだった。

その重なり合う想いが、たったひとつの椅子をめぐって、残酷にぶつかってしまったのだ。

夢を語った車内の会話が、最も切ない伏線に

第6話の中でもっとも切ないシーンがある。

それは、豪雨の前、車の中でふたりが語った夢だ。

「お母さんになって、家族を作りたい」——この言葉は、声にすればたった十数秒。

だが、その背後には、ふたりの人生がすべて詰まっている。

茉菜は自然に語った。愛はそれを黙って聞いた。

このときすでに、ふたりの間には埋めようのない“格差”があった。

愛は知っていた。

自分には戸籍がない。

未来を自由に描く権利がない。

だからこそ、茉菜が語る「普通の幸せ」は、自分には一生届かないと、どこかで悟っていた。

あの夜、ふたりの夢が交差した。

でも、それは分かち合うものではなく、奪い合う形でしか存在できなかった。

そして、その翌日。

愛は“自分の夢”を叶えるために、茉菜の人生を生きる選択をした。

その行動は、犯罪かもしれない。

でも、その奥には、「自分にも、家族を持っていい」という、切実な自己肯定の願いが見え隠れする。

だからこそ、このドラマは単なる入れ替わりやサスペンスでは終わらない。

愛と茉菜——どちらも“母になりたかった”少女たちだった。

それは生きることへの希求であり、未来への一歩をどうにかして踏み出そうとする人間の叫びだったのだ。

「君の人生が始まる」——佑馬の言葉に託された赦し

最終話の終盤、佑馬が愛にかけた言葉。

「君の人生が始まるんだ」

この一言が、どれほどの重さを持っているか。

視聴後の余韻の中で、それはじわじわと胸に染みてくる。

\最終回の“あのセリフ”の意味を深読み!/

/“赦し”が始まりの言葉になる瞬間!\

罪を認めることが、“生き直す”という選択

愛は、自らの罪を明確に語らない。

茉菜を殺したとは言わず、覚えていないと繰り返す。

しかし、戸籍を奪い、人生を乗っ取ったという“事実”は消えない。

そして、彼女自身もそれを分かっていた。

自分が無傷のまま前に進めないことを。

そんな彼女に対し、佑馬は「君の人生が始まる」と告げる。

それは、「許す」という言葉を使わずに与えた赦しだった。

この言葉は、救済ではない。

これは“贖罪のスタートライン”だ。

茉菜として生きるのではなく、罪を知った上で、愛としてもう一度人生を始める。

その覚悟があるか?と問い、背中を押したのが、この一言だった。

ドラマの終わりは、奇跡でも奇抜な展開でもない。

ただ、“歩き始める者”の静かな姿を映す。

それがこの物語の最大のテーマ、「生き直す勇気」なのだ。

佑馬の存在が愛に与えた、もう一つの救い

佑馬は、愛を咎めることもなければ、肯定することもなかった。

中立ではない。でも、愛の過去をすべて含んだ上で、彼女を見ていた。

その眼差しこそが、愛にとっての“救い”だった。

誰かに裁かれることよりも。

誰かに愛されることよりも。

誰かに「全てを知った上で受け入れられる」こと。

それこそが、彼女が生まれて初めて知った“人間関係”だったのかもしれない。

茉菜の顔で嘘をついて生きてきた。

だけど、もう嘘は終わらせていい。

「君の人生が始まる」という一言に、そんな意味が込められていた。

このセリフは、ロマンチックな愛の言葉ではない。

恋愛ドラマの終幕でもない。

これは、「あなたの罪も過去も含めて、ここからだ」と告げる、新しい人生のプロローグなのだ。

愛はようやく、自分の名前を取り戻す。

“上坂愛”として生きることを決めたとき、彼女は初めて「自分の足で歩き出す人間」になった。

そして、この物語は終わる。

それは、終わりではなく、「始まりのエンドロール」だった。

最終回の評価と考察|恋愛ではなく“再生”の物語として

最終回を見終えたとき、何が残るか。

感動か、モヤモヤか、それとも静かな納得か。

多くの視聴者が抱えたのは、「曖昧なまま終わってしまった」という感覚だ。

\恋愛じゃない!“再生の物語”を深掘り!/

/“この終わり方”に共感できるか?\

中途半端な記憶の欠如と“恋愛オチ”の限界

愛が茉菜を殺したかどうか。

その決定的な描写は、最後まで描かれない。

記憶喪失という便利な設定で曖昧にされ、視聴者の想像に委ねられる。

その演出は、“深さ”と捉えることもできるが、物語の核をぼやかしたまま逃げたとも感じられる。

また、ラストで佑馬との関係がやや“恋愛風”に終わったことも、一部の視聴者には物足りなさを残した。

なぜなら、この物語が積み上げてきたものは、恋愛ではなく、人生の再生だったからだ。

それを、“好きな人がそばにいるから頑張れる”というテンプレ的結末に落とし込むことは、テーマを薄めかねない。

とはいえ、恋愛的要素を排除すればよかったというわけではない。

問題は、「再生」という巨大なテーマに対して、物語の終着点が少し小さく見えてしまったことにある。

すべてが曖昧で終わるドラマは、感情の着地点も曖昧になる。

その意味では、この最終回は“刺さる人”と“置いてけぼりにされる人”が、はっきり分かれるエンディングだったと言える。

それでも願う、「愛が茉菜の分まで幸せになる結末」

不完全な最終回だったとしても、たった一つの感情だけは、確かに残った。

「愛には幸せになってほしい」——この気持ちは、視聴者の中に静かに宿る。

愛は奪った。嘘をついた。逃げた。名前を偽った。

でもその根底にあったのは、「生きたかった」「普通の人生を送りたかった」という切実な願いだった。

そしてその願いは、茉菜と重なっていた。

ふたりは同じ夢を見ていた。

だからこそ、茉菜が叶えられなかった未来を、愛が生きることには、確かな意味がある。

ドラマの結末は、視聴者に委ねられた。

だが私は信じたい。

愛がいつか、「上坂愛」として自分の名前で、自分の人生を歩き出す日が来ることを。

それが、“茉菜の命を生き継ぐ”ということなのだと思う。

そしてこの物語は、その瞬間に初めて、本当の意味で終わるのかもしれない。

「母になること」を、まだ諦めていない——愛の“見えない選択”

\描かれなかった“母性”の行方を見届ける!/

/“母になる未来”を諦めない人へ捧ぐ!\

産むことじゃなく、誰かを抱きしめる存在になること

愛が願っていたのは、「自分の子どもを持つこと」ではなかった。

それは、車の中で茉菜が語った「お母さんになりたい」という言葉に、何も返さずにいた沈黙に、すべて滲んでいた。

愛にとって、「母になる」というのは、“存在の最終地点”だった。

誰かを守れる存在になりたい。

無条件に、存在を肯定できる立場に立ちたい。

その願いの根は、どこまでも深い。

生まれてからずっと、「いないことにされた存在」だった愛。

その彼女が、いつか誰かに「いていいよ」と言える人間になる。

それが彼女にとっての「母性」だった。

“出産”ではなく、“存在の受容”としての母。

このテーマは、ドラマでは明言されない。

だが、終盤の愛のまなざし、子どもたちに見せる優しさ、佑馬に対しての距離感。

すべてが、「まだ諦めてない」人の目をしていた。

つまり彼女は、自分の罪と、母への渇望を引き受けた上で、それでも“誰かの居場所になりたい”と願っている。

子どもを持てなかった人の人生も、誰かの居場所になっていい

このドラマが突き刺さるのは、“家族を持てなかった誰か”にも、ちゃんと届くからだ。

家庭を築けなかった人。

子どもを産めなかった人。

誰かを守る立場になれなかった人。

そういう“届かなかった未来”を持つすべての人に向けて、この作品はそっと言葉を残している。

「あなたにも、まだ“誰かの居場所”になれる未来がある」

愛はそれを、声に出しては言わなかった。

でも、その沈黙の奥にある“決意”は、確かにこちらに届いている。

最終回のあと。

彼女が「子どもを持てなかった」としてもいい。

でも、彼女が“母になる”ことを諦めたわけじゃない。

それは、いつか彼女が誰かを優しく抱きしめるその瞬間に、きっと証明される。

「母になる」って、きっとそういうことだ。

『殺した夫が帰ってきました』最終回を読み解いて:愛と茉菜が教えてくれた“生き直し”の覚悟【まとめ】

このドラマのタイトルは刺激的だ。

『殺した夫が帰ってきました』——サスペンスを期待させるワードの連続。

だが、最終話まで観終えて感じたのは、これは“人を殺す話”ではなく、“生き直す物語”だったという事実だった。

上坂愛と、上坂茉菜。

ふたりの少女は、まったく違うようでいて、実は同じ夢を持っていた。

「普通の人生を送りたい」——それだけの願いが、なぜここまで歪み、悲劇になったのか。

この物語が突きつけたのは、“奪った者”の罪でも、“奪われた者”の哀しみでもない。

それぞれの人生が、等しく尊く、壊れやすいという真実だった。

愛は過去に背を向けていた。

でも佑馬との出会いが、彼女に“向き合う”ことを促した。

そしてその先にあったのが、「君の人生が始まる」という、ひとつの言葉。

その言葉は、許しではない。

救いでもない。

ただの始まり。

でも、人が生まれ変わるには、それだけで十分なのかもしれない。

このドラマは、派手な謎解きも、劇的などんでん返しもなかった。

だけど、誰かの心に“じわりと痛みを残す”作品だった。

それは、あなた自身の中にも、“愛”や“茉菜”のような傷や夢があるからだ。

だからこそ、この物語は「他人事では終わらない」。

あなたの中の「生き直したい何か」が、そっと動き出す。

そして、気づかせてくれる。

誰かにならなくてもいい。

過去に飲まれたとしても、やり直せる。

自分の名前で、生きていける。

このドラマは、そんな覚悟を静かに教えてくれた。

あなたにとっての「君の人生」は、もう始まっているかもしれない。

\最終回の余韻を“あなたの言葉”に変える!/

/“人生を始める”その一歩に勇気を!\

- 愛は茉菜を殺したのか?曖昧な記憶が語る“もう一つの真実”

- 戸籍を持てなかった少女が他人の人生を選んだ理由

- 母になりたいという2人の少女の願いが交差した夜

- 「君の人生が始まる」——赦しと再生のラストメッセージ

- 最終回は恋愛ではなく“生き直し”を描いた物語だった

- 描かれなかった“母性”という選択肢が読後の余韻を深める

コメント