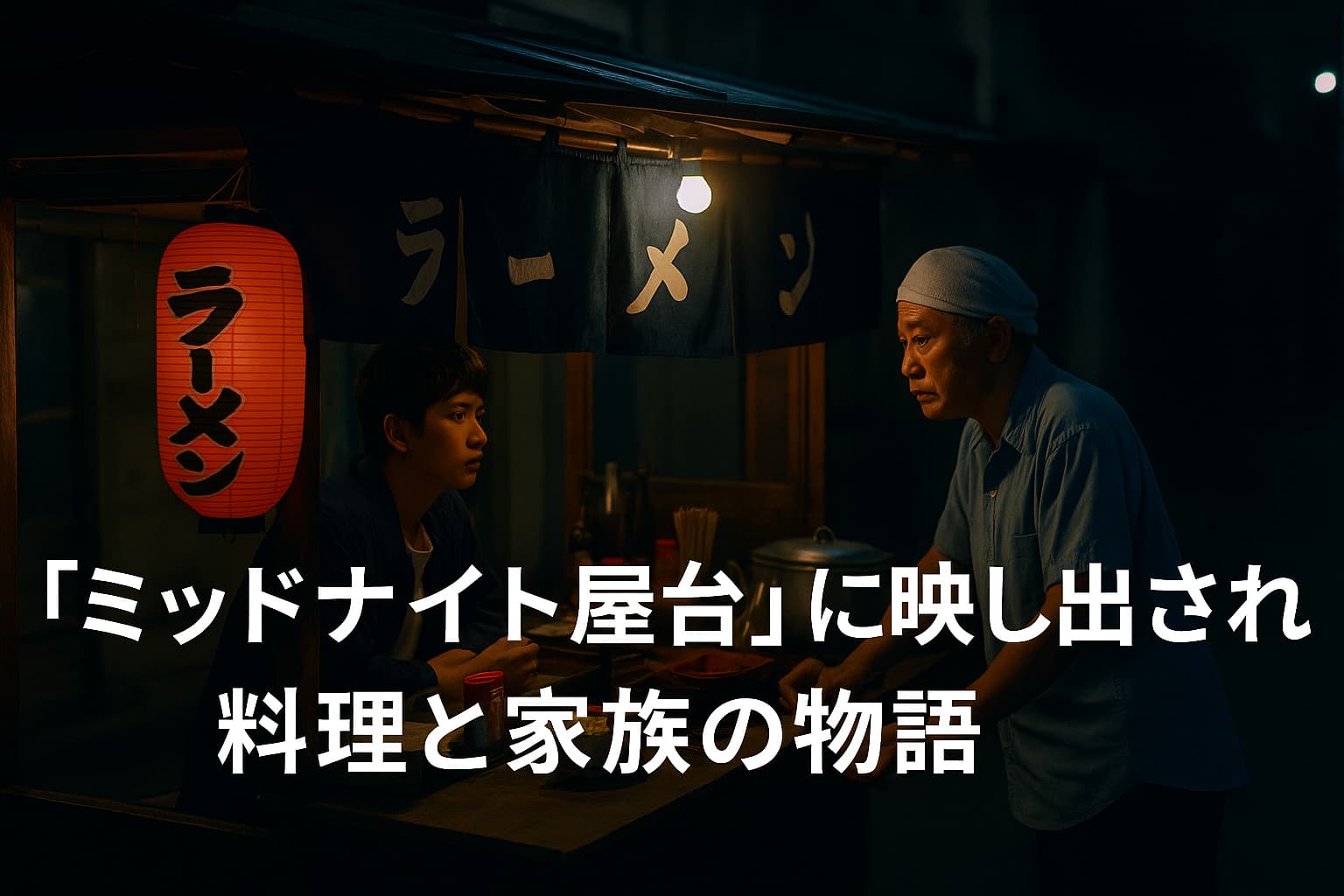

「料理は心だ」なんて使い古された言葉が、本当に届くときがある。『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』第6話には、それが確かにあった。

味覚を失った男と、味覚だけが鋭い坊主。そんな凸凹が屋台で織りなす一皿の向こうに、人は“何を取り戻す”のか。

竹中直人が語った家族の記憶、神山智洋と中村海人が笑い合う“もぐもぐタイム”──この物語は、ただの飯テロドラマなんかじゃない。「食べること」と「生きること」が重なる瞬間、その丼の奥には確かに「涙の出どころ」があった。

- 『ミッドナイト屋台』第6話が描く家族の再接続

- 料理を通じて明かされる登場人物の本音と葛藤

- “屋台”という空間が生む人間関係の温かさ

ミニョネット親子丼が暴いた、父と子の“隠し味”とは?

ドラマの料理が、ただの「おいしそう」に終わらなかった瞬間がある。

それが『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』第6話の「ミニョネット親子丼」だった。

ヴィーガンの三男に、鶏肉と卵の親子丼を出す──そんな矛盾を、ただの“美味しい物語”では終わらせなかったのがこの作品の凄さだ。

ヴィーガンの壁を越えた、鶏肉と卵の意味

輝元の弟・輝昌は、父である輝徳を尊敬し、精進料理を徹底するヴィーガン。

その彼に、味覚を失ったシェフ・翔太が“親子丼”を差し出す。

いや、差し出すというより、「想いを混ぜて煮込んだ爆弾」を、真正面からぶつけた──そう言ったほうが近い。

卵も鶏肉も、彼の信念に真っ向から反する。 でもそれでも、あえて出した。

なぜか。翔太は知っていたのだ。

味ではなく、“記憶”が人の心を動かすことを。

ミニョネット──粗挽きの黒胡椒。

ピリッと舌に残る刺激が、家族のわだかまりを切り裂いた。

ただの親子丼に、こんなにもエッジの効いた“思想”が込められるとは。

このドラマ、やはり只者じゃない。

翔太の真意は「味」でなく「想い」を届けること

ヴィーガンを貫く輝昌に、いきなり動物性の料理を食わせる。

一見すれば挑発だ。でも翔太のまなざしは、むしろ祈りに近かった。

「君のこだわりも、君の痛みも、すべてこの一杯で包み込みたい」

それは料理人としての誇りであり、人間としての贖罪だったのかもしれない。

味覚を失った翔太は、もはや「うまいまずい」で料理を作れない。

でもその分、“心の舌”で、人の感情を味わい、混ぜ、盛りつける。

ミニョネット親子丼とは、そういう料理だった。

強引で、不器用で、でも誰よりも誠実な一杯。

そして、それを口にした輝昌は…。

正しさだけで生きようとした自分の中に、忘れていた「誰かのために」という気持ちがあったことを、思い出す。

食べるとは、心を受け入れること──そんな真理を、たった一杯のどんぶりで突きつけた第6話。

「ミニョネット親子丼」は、ただのレシピじゃない。

父と子の隠し味を暴く、“人生の調味料”そのものだった。

竹中直人が語る、食と家族の記憶が交差する場所

「ひとりで食べるより、みんなで食べるほうがうまい」

それはあまりにもベタで、誰もが口にしたことのある言葉。

けれど今回、竹中直人の口からそれが語られた時、まるで“懐かしい傷口”に触れたような痛みが走った。

「1人で食べるより、誰かと食べる」その感情の正体

竹中が演じるのは、輝元と輝昌の父・輝徳。

ヴィーガンとして徹底した生活を貫きながらも、家族への想いは誰よりも強い。

竹中直人自身も、インタビューの中でこう語っていた。

成長した息子が料理を作ってくれたとき、「こんなおいしい料理を作れるなんて…」と感動した

この言葉の中に、“親”という存在のすべてが詰まっている。

味や栄養なんかじゃない。

そこに「気持ち」があるから、涙が出るのだ。

料理とは、過去の記憶と感情を一緒に煮込むこと。

それを噛みしめる時間が、人の心を整えていく。

竹中の静かな語り口が、それを裏付けていた。

忘れられないのは“味”ではなく“誰と食べたか”

第5話で描かれた“お好み焼き”のシーン。

輝元の家族にとって、それは亡き長男・輝善との記憶を象徴する料理だった。

竹中はその場面をこう振り返る。

お好み焼きは輝善との思い出に深く関わっていて…想像以上にせつなかった

料理が感情のスイッチを押す瞬間。

それは味覚の記憶ではなく、「誰と」「なぜ」それを食べたかという記憶だ。

この作品は、視聴者に問いかける。

あなたが涙を流した料理は、どんなシチュエーションだったか?

そして、それを一緒に食べた誰かの顔を、今思い出せるか?

食ドラマという枠を超え、『ミッドナイト屋台』は静かに胸を締めつけてくる。

竹中直人という“記憶の演者”が存在することで、

食と家族の交差点は、ただのセットではなく「現実の風景」になった。

この場所でこそ、人は自分の感情に正直になれる。

神山智洋と中村海人の“素顔”が見えた一皿

カメラが回っていない時間の中に、もっとも“リアルな物語”が生まれることがある。

『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』第6話で登場したミニョネット親子丼は、そんな魔法を引き起こした。

ドラマの一皿が、役者たちの素顔と観客の感情をつなげたのだ。

現場で実際に作った親子丼が生んだリアルな幸福

この親子丼、なんと神山智洋本人が実際に手作りした料理だという。

しかも、単なる撮影小道具ではない。

神山が真剣に「自分で食べたい」と語るほど、料理への思いが詰まっていた。

一方で中村海人は、その姿を横目に見ながらスプーンを口にくわえ、ひたすら待つ。

まるで子どもだ。

そしてついに差し出された丼を、満面の笑みで受け取る。

「うんまっ!やばっ!」

「え!やだ!IKKOさん出てきた!」

と、おどけながらもガチで感動していたあの瞬間。

芝居を超えた、ただの“人間”としてのリアクションが画面にあふれた。

「見てるだけで幸せ」SNSが沸いた“もぐもぐタイム”の理由

このワンシーンに、SNSは揺れた。

「可愛すぎる」「親子丼になりたい」といったコメントが溢れ返る。

ただの食事シーンではない。

視聴者が“彼らの空気”を吸い込んで、笑って、泣いて、癒されている。

カメラは回っていても、演技ではない。

料理が役者の心を開き、そのまま視聴者の心へと届いていく。

親子丼がここまで感情の媒介になるとは、誰が予想しただろう。

けれどそれが『ミッドナイト屋台』の力だ。

見ているだけで幸せ──

それは、料理番組でもグルメバラエティでもなく、“心を預けられる物語”がそこにあったからだ。

この作品に登場するすべての料理がそうであるように。

役者の“演技ではない時間”が宿った料理は、物語そのものを変えてしまう。

ミニョネット親子丼は、その象徴だ。

キャラクターの心が重なる瞬間──ドラマの核心へ

ドラマというものは、展開で引っ張るだけでは人の心に残らない。

「ああ、あの時、この人とこの人が“本当に心を重ねた”んだ」と思える、その瞬間。

その一瞬こそが、“物語の芯”を作る。

完璧主義の弟・輝昌が投げた言葉の“重さ”

輝昌は、徹底した信仰と規律で自分を守るタイプの男だ。

精進料理にしか心を許さないその姿勢は、父への尊敬であり、もはや鎧だった。

だがその彼が、兄・輝元の「緩さ」に耐えきれず、苛立ちをぶつける。

「なんでそんな中途半端なんだよ」

その言葉には、完璧であることへの強迫観念と、兄への羨望が混ざっていた。

そして、その感情が視聴者にも刺さる。

完璧に生きようとして、誰かを責めたことはないか?

その裏にある、自分の不安に気づかずに。

失った兄、暴かれる父の秘密、そして選ばれる屋台

輝昌が帰ってきたことで明らかになる、父・輝徳の秘密。

そこには「強さ」ではなく、人間としての“弱さ”と“後悔”があった。

それを知った時、家族の間にある空気が変わる。

「ちゃんと愛されていた」──その事実だけが、信仰や思想を超えて心に届く。

そして舞台は、また屋台へ戻る。

宗教でも倫理でもなく、“今ここで誰と向き合うか”という話になる。

翔太の料理は、教義では測れない。

けれどそれが、家族のほころびを縫い直す針になっていた。

食は道具ではない。

ただただ、感情と向き合うための“媒介”なのだ。

輝昌も、輝元も、そして輝徳も。

それぞれが心の中に“譲れない何か”を持っていて。

でも屋台という空間で、それが少しずつ溶けていく。

『ミッドナイト屋台』が描くのは、「他人と共に生きる方法」だ。

それは宗教でも思想でも、ロジックでもない。

ただ、深夜の屋台で、誰かの話を聞きながら、温かい料理をすする。

そのシンプルで、決して軽くない奇跡を描いた作品なのだ。

誰かの“皿”になりたかった――もう一つの感情の行方

このドラマを観ていてずっと引っかかっていた。

輝元はなぜ、あそこまで“誰かに喜ばれたがる”のか。

「数珠タピオカ」なんて発明も、突飛なようでいて、実は“誰かに認められたい”という叫びだったんじゃないか。

料理を出すこと。

食べてもらうこと。

それはただのサービスじゃない。「誰かの存在に、自分が必要だ」と証明したい祈りだった。

「食わせたい」は「気づいてほしい」と同義だった

この作品の登場人物たちは、全員“黙っている”。

輝徳も、輝元も、輝昌も。

強く、まっすぐな言葉で感情をぶつけることがほとんどない。

でもその代わり、食べ物に感情を染み込ませて、誰かの口に運ばせる。

それってつまり、「本音を聞いてほしい」の裏返しだ。

“料理”を通してじゃないと、本音が届かない世界。

それは優しさじゃなくて、恐れだ。

ぶつかったら壊れてしまう関係。

だからせめて、静かに、食べてもらう。

受け取ってもらう。

「作る人」ばかりが傷を抱える構造

これはどんな職場や家庭にもある話だ。

“何かを差し出す側”ばかりが、気を使い、歩み寄り、笑って耐える。

でも“受け取る側”には、なかなかその重さが伝わらない。

輝元も、翔太も、「作る人」だった。

輝徳に対しても、弟たちに対しても、ずっと何かを提供し続けていた。

そのしんどさを、ほんの少しでも感じた瞬間が、第6話の本当の核だったと思っている。

「料理って、こんなに泣けるものだったっけ?」

それは味じゃない。

その裏にある、報われなかった献身、届かない想い、壊れそうな誇り。

“食べてもらうこと”が、“認めてもらえること”だと信じている限り、

その皿の上にはいつだって孤独が乗っている。

――それでも人は、今日も誰かのために台所に立つ。

ミッドナイト屋台と“深夜の記憶”──心を温める時間のレシピまとめ

静かな夜にふと灯る提灯の赤。

そこには、SNSも正義も効率もない。

あるのは、今日も誰かが誰かのために作った“ひと皿”だけだ。

「屋台」というロマンと、失われゆく昭和の温度

屋台はもうほとんど見かけない。

衛生、騒音、規制、時代の流れ。

でもその消えゆく光景に、“失ってはいけない何か”が確かにあった。

誰でも、ふらっと立ち寄れて。

少し飲んで、少し喋って、帰る。

何者でもない「ひとりの人間」が許される空間。

『ミッドナイト屋台』が描いたのは、まさにその風景だった。

味覚を失った男も。

信仰に縛られた少年も。

家族にわだかまりを抱える者も。

みんなそこでは、“誰でもない誰か”として、食卓を囲めた。

“真夜中の食卓”が繋げる、バラバラだった家族の線

あの丼の向こうに、ずっと見えていたのは“関係のほつれ”だった。

宗教の壁。

兄弟の距離。

親子の痛み。

それを直視せずにいたら、たぶん二度と向き合えなかった。

でも料理は、感情を先に運んでくれる。

「おいしい」って言えた瞬間、心のドアが少しだけ開いた。

それは偉大な和解なんかじゃない。

ただの一歩だ。

けれど、その一歩がなければ、線は永遠に交わらない。

だからこの物語は美しい。

家族の中で孤立していた心が、“深夜の食卓”でようやく繋がった。

そして視聴者もまた、気づいてしまう。

「自分にも、誰かと向き合うべき夜があるかもしれない」と

そう思わせるだけで、このドラマは十分すぎる価値を持っていた。

今夜、誰と食べたい?

そんな問いを、心に灯してエンディングを迎える。

- ミニョネット親子丼が家族の価値観を揺さぶる象徴に

- 竹中直人が語る「食と記憶」の繋がりが胸を打つ

- 神山智洋と中村海人の自然な掛け合いが視聴者を魅了

- 完璧主義の弟・輝昌が描く“信仰と愛情”のジレンマ

- 屋台という空間が人と人の距離を近づける装置に

- 料理を通して「誰かのために生きたい」想いが滲む

- 深夜の食卓がバラバラだった家族の線を結び直す

- 昭和の温度を感じさせる“屋台”の持つロマンを再発見

コメント